Фотопластика

Костя Гдаль знал разные алфавиты, вплоть до санскритского деванагари, обожал Восток и жил всюду, всем адресам предпочитая прошлое. Больше всего он любил старые вещи, которые у него работали, как новые. Лучшей из них была камера, не отличающаяся от тех, которыми снимали Гражданскую войну в Америке. Считается, что это первая сфотографированная война, которая предсказала все кошмары ХХ века и сняла их на металлические пластинки, обработанные раствором серебра.

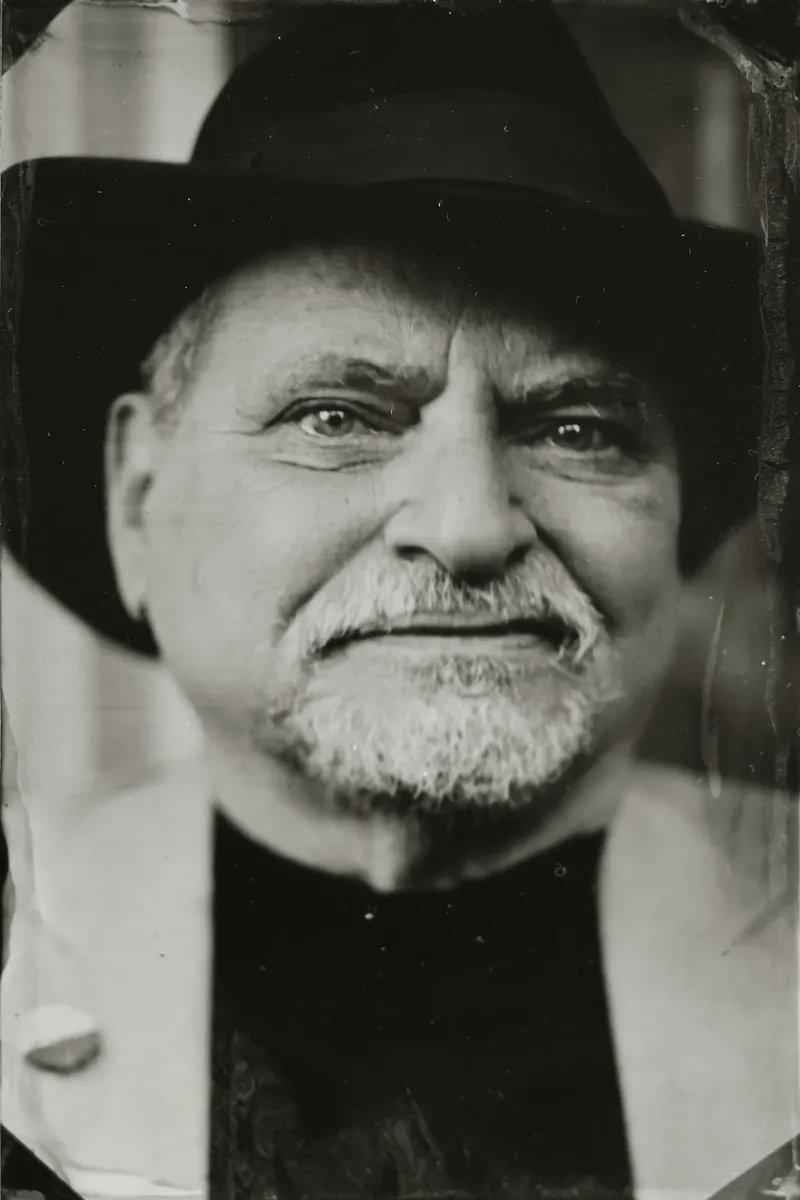

Костя снимал меня точно так же, только в штатском. В светлом пиджаке и черной шляпе я выглядел не столько импозантным, сколько контрастным, что и требовалось для съемки. Вторым необходимым условием успеха была неподвижность.

У такой камеры выдержка бесчеловечно долгая, и сидеть перед ней надо не дыша. Поэтому на старых снимках все серьезные — на лице нельзя долго удерживать улыбку, не становясь похожим на идиота.

Когда мучения закончились, пластину положили в ванночку с нужными химикатами, и на белый свет медленно пробился абрис. Постепенно он становился похожим на человеческий, возможно — мой, но уверенности не было. Несмотря на фамильное сходство, лицо на пластине принадлежало человеку, жившему за три-четыре поколения до меня. Ни одна деталь не выдавала дату снимка, но лицо на портрете было не нашего времени.

Серебристая палитра с бесконечной градацией черного с белым рисовала непривычный даже мне портрет.

Морщины казались монументальными, лицо сосредоточенным до болезненности, седина — совсем безнадежная, но глаза сверкали от скрытого истерического темперамента: не то Овод, не то псих.

Вроде бы таких не водилось в моему роду, где встречались еврейские купцы с Подола, крепостные из украинского села и потомок староверов, забредший в Россию из Румынии. Но спорить было поздно. Допотопная камера работала машиной времени. Она переместила меня в прошлое, одарив сувениром. Теперь он смотрит на меня со стены кабинета — молча и красноречиво. Он что-то знает о прошлом, но я еще не научился слушать. Хотя всю жизнь старался.

Александр Генис. Фото: Константин Гдаль

Дакота

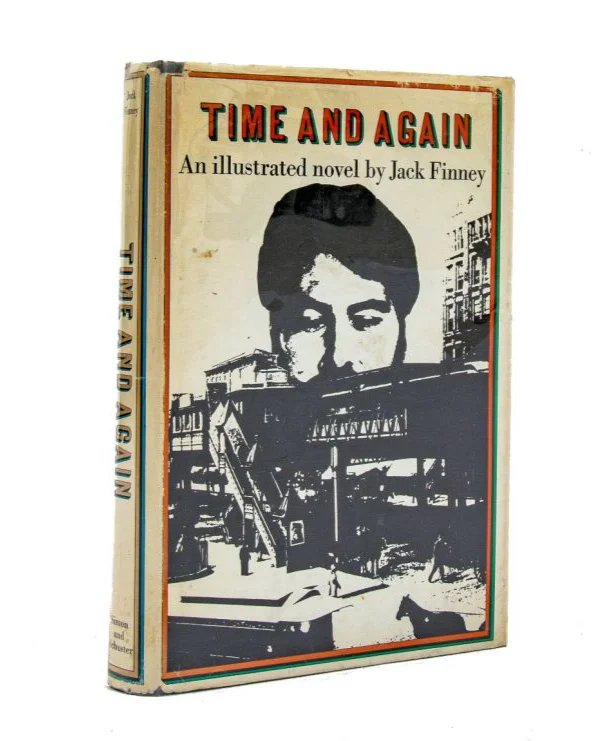

Что бы ни говорили физики, самую эффективную машину времени построил американский фантаст Джек Финней в книге, которую Голливуд считает лучшим из еще не экранизированных романов: Time and again («Меж двух времен»).

Именно Финнею я обязан первым другом в Нью-Йорке. Когда холодным и дождливым осенним днем я высадился в этом городе, то не знал в нем ни души. Я не умел отличать одни небоскребы от других, даже до статуи Свободы мне еще предстояло добраться. Тем большим был мой восторг, когда я узнал дом, описанный в романе. На западной границе Центрального парка стояло архитектурное чудо «Дакота», дошедшее до нас в неприкосновенности из ХIХ века. Названный так из-за тогдашней отдаленности от центра, в книге этот дом описан с придыханием.

Обложка книги «Меж двух времен»

«По ту сторону улицы, фасадом к парку, высилось большое — чуть не целый квартал… Это был великолепный пережиток другого времени. Дом из светло-желтого кирпича, красиво отделанный темно-коричневым камнем… И каждый из восьми его этажей почти вдвое выше, чем этажи современного жилого дома, построенного рядом. Вот так жили люди восьмидесятых годов XIX века. В иных квартирах по семнадцать комнат… Стены по сорок сантиметров толщиной — настоящая крепость».

В этом доме, кстати сказать, жил Джон Леннон, пока его не убили в подъезде. Но в написанном задолго до этого романе важно другое: тут ничего не изменилось.

Прошлое не просто спряталось за этими полуметровыми стенами, оно ждало того, кто сумеет, как герой книги, в него попасть.

Джек Финней. Фото: соцсети

— Для этого, — объяснял писатель, — надо окружить себя старыми вещами, убедить себя в том, что время никуда не делось, и совершить путешествие в давно прошедшее, заранее узнав о нем все что можно.

Весь этот восхитительный травелог в прошлое Нью-Йорка изобилует подробностями. Одна из них особенно знаменательна. Попав в ХIХ век, герой, художник по профессии, набрасывает портрет приглянувшейся ему девушки. Он быстро добивается сходства, но его не находят ни сама девушка, ни другие, собравшиеся возле портрета. И тут художник догадывается о причинах художественного провала.

«Мы с детства приучены к мысли, что черные линии на белом фоне могут передавать живое человеческое лицо. Мой эскиз на замерзшем стекле — несколько мимолетных намеков, когда зритель сам дополняет рисунок до целостного изображения, — это же манера двадцатого века; для Джулии и ее современников она непонятна, как запись шифром, да это и есть запись шифром».

Отсюда следует, что первое условие для путешествия по времени — не только узнать все, что можно о прошлом, но и забыть то, что мы знаем о настоящем и принимаем как нечто само собой разумеющееся.

XVIII

Вычитанный у Финнея эпизод с непонятым портретом помогает определить, что в первую очередь отличает старые книги: их размер. Лучший пример — романы золотого для них ХVIII века. Образцовое для сравнения столетие отстоит от нашего как раз настолько, чтобы окончательно перебраться в прошлое.

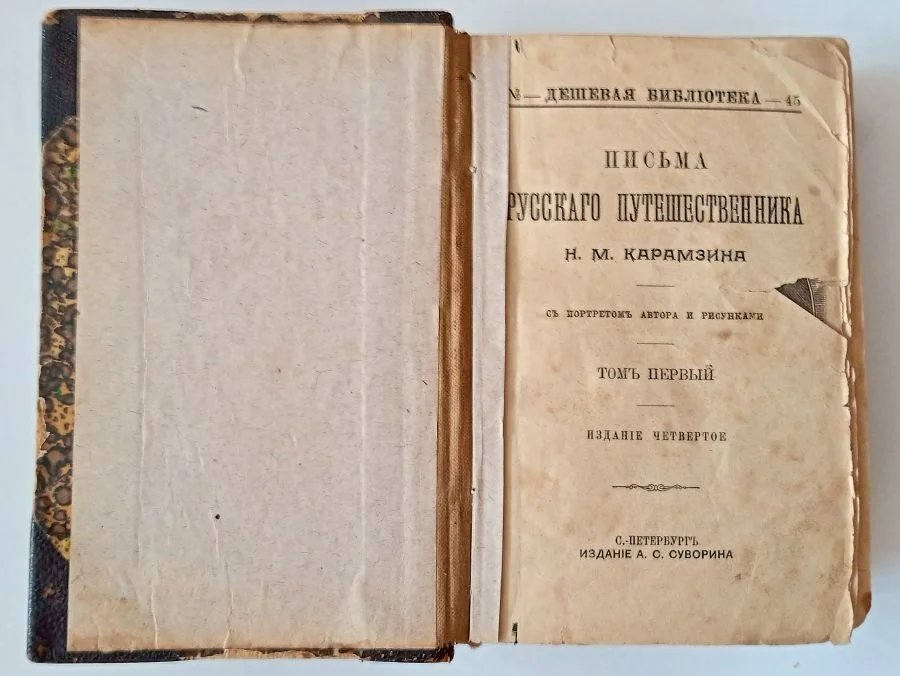

ХIХ век бередит и кровоточит. Мы с ним еще спорим (как с Достоевским), дружим (как с Толстым), живем (как с Чеховым). Но предшествующего ему столетия у наших классиков как бы и не было, и нужно быть занудой вроде меня, чтобы перечитывать «Письма русского путешественника» и подражать их автору.

«Письма русского путешественника». Фото: архив

Зато в остальной Европе ХVIII век, который как и ХIХ, оказался в эстетическом плане длиннее отведенного ему календарем срока, был и остается таким же фундаментом прозы, как Шекспир — драмы. Однако читать эти книги — особое искусство, ибо нам вроде бы нечему там учиться. Павел Муратов в «Образах Италии» вынес этому времени безапелляционный приговор:

«Идеи’ XVIII века кажутся нам слишком элементарными. Они или очевидно верны, или очевидно ошибочны, и в том, и в другом случае о них нечего думать».

Но старые книги тем и отличаются от устаревших, что умеют выныривать из Леты, представляя возможность читать их вновь и не так, как это делали их современники. Утратив, как и обещал Муратов, новизну и наивность, сюжет прячется вглубь книги, как мотор в автомобиле. В сущности, роман, начиная с античности, чаще всего рассказывает одно и то же: как составляется пара. В этом есть бесспорное величие замысла. Лишь удваиваясь, человек становится собой. Людей, как пару сапог и пару брюк, роман считает парами.

Джейн Остин начала «Страх и предубеждение», самую любимую нынешними читателями старую книгу, знаменитой фразой: «Все знают, что молодой человек, располагающий средствами, должен подыскивать себе жену».

Поэтому старый роман, словно освободившаяся от тяжести повествования пружина, заканчивается свадьбой.

Брак — обретение баланса, каким бы хрупким, насильным или нелепым он ни казался. В том-то и проявляется гений Толстого, что он начал «Анну Каренину» там, где у других авторов звенели свадебные колокола.

От постоянного употребления сюжет стерся, как старинная монета, заменившая номинальную стоимость антикварной. Крупнейшего романиста ХХ века Томаса Манна этот сюжет откровенно бесил. Уговаривая дать Нобелевскую премию равному ему Роберту Музилю, он умолял критиков и читателей отцепиться от брачной фабулы.

«Человек без свойств» — это не обычный роман с настоящей интригой и сквозным действием, когда тебе любопытно, как получит Ганс Грету и получит ли он ее.

Но можно ли еще вообще читать «обычные» романы? Да ведь это уже невозможно. Понятие интересного давно находится в состоянии революции. Нет ничего скучнее, чем «интересное».

Манн, бесспорно, преувеличивал размах читательской революции. И сегодня, как сто и двести лет назад, большинство романов пишется о Гансе и Грете. Правда, часто они сокращаются до киносценария или становятся сериалом, что не устраняет любовной линии, приводившей старые книги в движение, которое прекращалось у амвона. Но вряд ли книги прежнего времени стоит читать ради этого финала.

Ирония

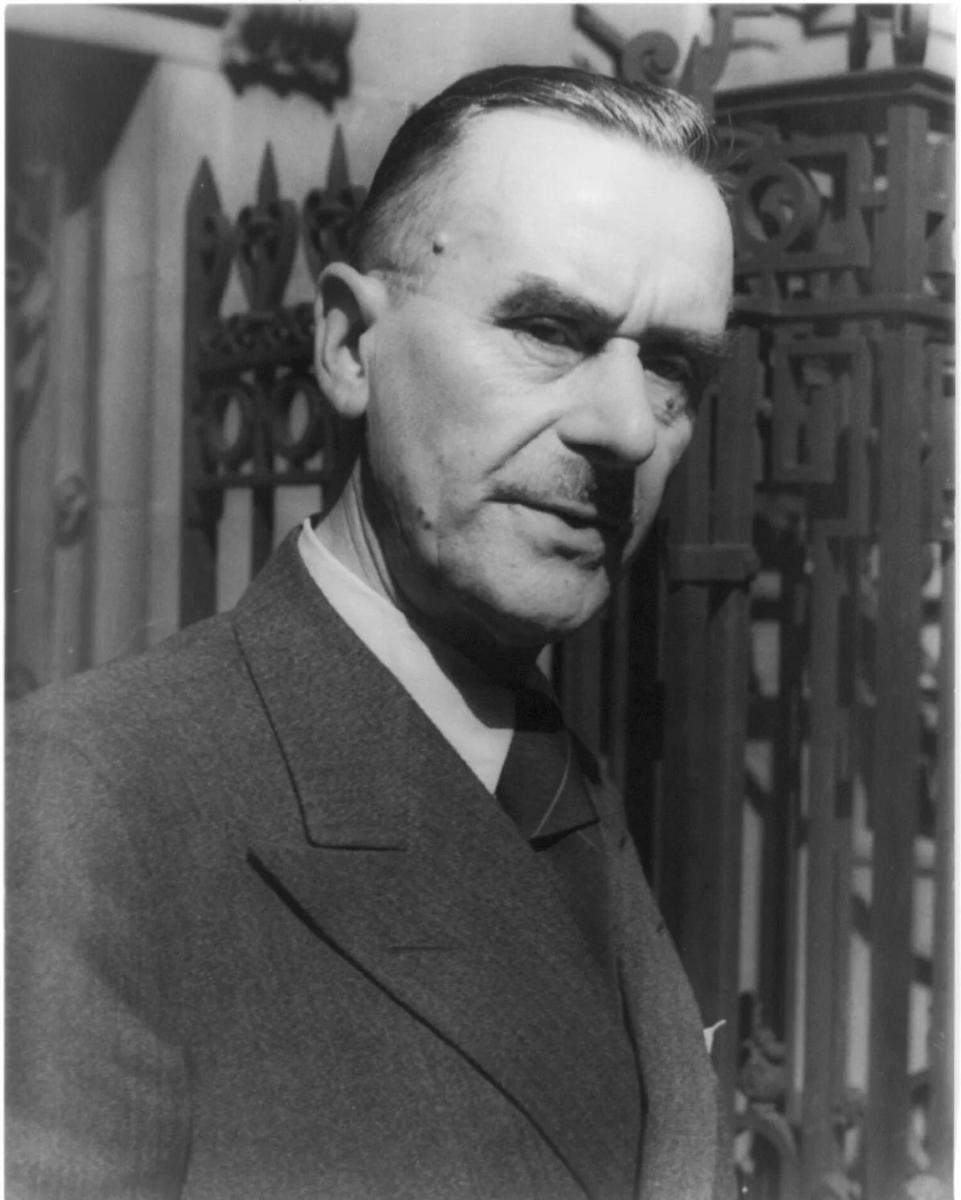

Тот же Томас Манн признавался в том, что свою огромную «Волшебную гору» писал с учетом опыта классического британского романа, из которого он в первую очередь заимствовал общую для них всех ироническую интонацию.

— Это сказывалось, — объяснял писатель свою книгу американским студентам, — даже во внешней стороне дела: неторопливый стиль повествования, сдобренный английским юмором.

Томас Манн. Фото: википедия

Вот ради этого самого «стиля» я читаю и самого Манна, и его предшественников, особенно из Англии. В каждом из таких многотомных романов царит юмор или его тень. Почти незаметная, она рассеивается привычкой. Хотя, в сущности, странно, что автор вместе с рассказчиком (а это, конечно, не всегда одно и то же) слегка подтрунивает над своими героями, читателями и самим жанром — долгим, подробным, ветвистым и беспредельно многословным. Классический роман посмеивается сам над собой, советуя не принимать себя чересчур всерьез. Эта насмешка (скорее — усмешка) старой книги придает ей обаяние необязательности повествования, позволяющее ему вилять из стороны в сторону, не скупясь на слова и страницы.

В старом романе всегда просторно. И мы не торопимся, и он не спешит, зная, чем все кончится. Беседуя с читателем, такой роман с радостью отвлекается от сюжета. Отказываясь выпрямить рассказ, он размывает его границы, пока не сносит их вовсе, оставляя нам «гениальную болтовню» «Онегина», который потому и называется романом, что вышел из этой традиции.

В старом романе все лишнее идет в дело. Устройство этого приема раскрыл гениальный Лоренс Стерн.

Обложка романа «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена»

«Отступления, бесспорно, подобны солнечному свету; они составляют жизнь и душу чтения… Отдайте их автору, и он выступает, как жених, — всем приветливо улыбается, хлопочет о разнообразии яств и не дает уменьшиться аппетиту». Но «тонкость отступательного искусства», продолжает автор, в том, что «я всегда стараюсь устроиться так, чтобы главная моя тема не стояла без движения в мое отсутствие».

Куда она ведет в «Тристраме Шенди», трудно сказать, потому что главному герою к концу книги всего пять лет.

Шопенгауэр считал «Шенди» лучшим романом, Шкловский — образцовым, я — любимым. Когда я прочел его впервые, мне почудилось, что эта бездонная книга окончательно отвоевала свободу для автора.

— Творческая смелость заключается в том, чтобы писать, о чем угодно, — решил я еще студентом, — не боясь потерять нить или читателя и не позволяя редактору, хотя бы и внутреннему, хватать тебя за руки.

Такая манера отпускает автора на вольные хлеба ассоциативного мышления, превращая текст в «кляксы Роршаха». Наставив их на тысячах своих страниц, я все еще чувствую вину и сглаживаю ее тем, что стараюсь писать покороче.

Корешки девяти томов «Жизни и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» — юмористического романа Лоренса Стерна

Лаконизм

«Мидлмарч» Джордж Элиот, который многие англичане считают лучшим из своих классических романов, открывается портретом героини.

Обложка романа «Мидлмарч»

«Мисс Брук обладала красотой того рода, для которой скромное платье служит особенно выгодным фоном. Кисти ее рук были так изящно вылеплены, что ей пошли бы даже те столь далекие от моды рукава, в которых пресвятая дева являлась итальянским художникам, а ее черты, сложение и осанка благодаря простоте одежды словно обретали особое благородство, и среди провинциальных щеголих она производила такое впечатление, какое производит величавая цитата из Святого писания или одного из наших старинных поэтов в современной газетной статье».

Выделив жирным шрифтом то, без чего нельзя обойтись, мы, как художник у Финнея, выявили то, что отличает нашу литературу от предыдущей: контраст лаконизма с многословием.

Последнее идет от афинской риторики, первый — от спартанского остроумия. В античности оба вида речи уважали на равных, но только в Афинах. В Лаконии, не в силах вынести испытания красноречием, презирали ораторов.

«В Спарту пришли послы с острова Самоса — просить помощи. Они произнесли длинную и красивую речь. Спартанцы сказали: «Дослушав до конца, мы забыли начало, а забыв начало, не поняли конца».

Их можно понять. Обожая греков, я тем не менее не могу представить публику, способную выслушать речь Демосфена под открытым небом и на жаре. Тем более что риторика короткой не бывает. Она кормится изобилием и повторами. Риторика выращивает из прозы речитатив, усыпляющий бдительность и вводящий в транс. Ораторы, проповедники и политики не боятся тавтологии, находя в ней опору. Вибрируя повторами, как припевами, их речь уподобляется песни и зовет в пляс — но только устная. На письме риторика утомляет.

Зато лаконизм оказался жизнеспособным.

Спарта побеждала Афины копьем и подкупала остроумием. До нас дошло множество примеров спартанского юмора, и все они построены на той предельной экономии слов, что свойственна Беккету, Чехонте и хорошим анекдотам: коротко — уже смешно.

Но чтобы ввести лаконизм в изящную словесность, книге пришлось подготовить читателя. Многословие старого романа создавало иллюзию правдоподобия, которая представляла героев и пейзажи с такими подробностями, что читатели соглашались принимать их за настоящие.

Сократить лишнее можно лишь тогда, когда мы научились, как опять-таки у Финнея, принимать за изображение реальности ее код, сокращенную до нескольких энергичных штрихов запись. Так, Бабель вычеркнул страницу прилагательных и оставил одно: «на столе лежал длинный труп».

В Америке я застал рождение «быстрого телевидения». Его первенцем был чрезвычайно популярный сериал «Закон и порядок».

Авторы, как и Бабель, убрали из повествования все, что не имеет к нему отношения. Персонаж не входил в комнату, а оказывался в ней неизвестным зрителю образом. Выбросив связки, сериал вел рассказ, как Мандельштам — стихотворение: «опущенными звеньями».

Сперва зрители не поспевали за экраном, но очень скоро все остальное телевидение стало казаться нестерпимо медленным и бессмысленно затянутым. Неиграющая — чисто служебная — пауза в действии, когда герой отпирает двери, надевает пальто и садится в машину, теперь кажется нелепой условностью, не копирующей действительность, а отвлекающей от нее.

Кадр из сериала «Закон и порядок»

Страх перед лишним придает особую ценность урокам лаконизма. Каждый раз, вычеркивая слово, два, а то и десять, я чувствую, как на месте вычеркнутого образовалась конструктивная пустота — силовое поле. Оно держит фразу невидимыми, но крепкими распорками, которые Лао-цзы называл дао, не уставая находить ему метафоры.

Дао как кузнечные меха:

чем больше в них пустоты, тем они сильнее,

чем чаще их сжимают, тем лучше они работают,

чем больше об этом говорить,

тем труднее это понять.

Занавес

Если писать, подражая старым книгам, то новые рождаются сразу устаревшими. Мириады толстых романов тасуют умершие от переутомления приемы. Пейзаж кажется списанным, герои — украденными, сюжет — знакомым, рассказчик — переодевшимся, концовка — предсказуемой, результат — плачевным. Авторов это не останавливает, ибо никто не знает, как быть. Разве что не писать романы, а читать прежние. Но и для этого нужна смена оптики на такую, которая позволяет разглядеть не предусмотренное писателем: экзотику.

Открывая классический роман давно ушедшей эпохи, я пытаюсь узнать из него, каково было читателям, не знающим того, что нам кажется необходимым. Например, Достоевского. Когда Бахчаняну сказали, что без «Карамазовых» жить нельзя, он сослался на Пушкина, который как-то обошелся. И правда,

прочесть книгу глазами Пушкина или любого ее современника — увлекательная творческая задача. Искусство вычитания тут прибавляет к нашему опыту больше, чем сложение.

Старые книги незаменимы и потому, что они существуют в альтернативной реальности, из которой изъяли все, что составляет сегодняшний мир. Одни авторы, как Шекспир, еще не открыли реализм и не пытались его имитировать. Другие, как Жюль Верн, свято верили в бесконечное благо прогресса или, как Конан Дойль, в неукротимую силу эволюции. Третьи, как Лёвин из «Анны Карениной», мучаются нравственными вопросами, которые мы себе давно не задаем. И каждая такая книга представляется не наивной, а чужой, заманчивой и неотразимой. Особенно в юности, когда я открывал мир, не выходя из дома, используя семейную библиотеку как машину не только времени, но и пространства.

Железный занавес в мое время так надежно ограждал лежащий за ним мир, что любая весть из-за него доходила искаженной и волнующей. Запрет добавлял прибавочную стоимость переведенному продукту, распределяя цены на него по строгому прейскуранту.

Книги из ГДР ценились несравненно ниже тех, что приходили из ФРГ, несмотря на то, что они писались на одном языке. Пожалуй, только внутри нашего лагеря переводчики, во что до сих не могут поверить мои американские коллеги, котировались выше, чем авторы оригинальных, но подцензурных сочинений.

Дело в том, что вся омраченная социализмом литература походила на задачники с ответами. Как бы ярко, затейливо, изобретательно автор ни справлялся со своей темой, какими бы сложными путями он ни вел повествование, все знали, что утвержденное властью добро победит зло. Больше всего художнику мешала позитивная цензура, настаивавшая на своем. И это создавало труднопреодолимые барьеры.

Кесьлевский

Мой любимый режиссер Кшиштоф Кесьлевский, разбирая вызовы своего времени, рассказал, что хотел снять фильм о положительном секретаре парткома. Но не мог этого себе позволить при коммунистах, чтобы не выглядеть продавшимся режиму, ни после его падения, чтобы не прослыть реваншистом.

Кшиштоф Кесьлевский. Фото: Graziano Arici / agefotostock / East News

В Польше 1980-х Кесьлёвский жил при военном положении, которое, по логике правительства, должно было спасти страну от вторжения восточного соседа, где не хотели больше терпеть свободы, отвоеванные «Солидарностью». В этой мрачной ситуации, которая рифмуется с сегодняшней, но не в Польше, Кесьлевский снял свой шедевр: 10-серийную телевизионную драму «Декалог», в которой не было политики как таковой.

Объясняясь с интервьюером, Кесьлевский защищал замысел: «

Когда все вокруг рушится, стоит вернуться к фундаментальным вещам… Вы бы хотели, чтобы я написал портрет нашей действительности, а мы в «Декалоге» именно этого стремились избежать… Мы решили исключить политику, потому что хотели вынести за скобки так называемую Польскую Народную Республику».

Так Кесьлевский бросил стратегический вызов своему времени. «Вынести за скобки» бесспорно преступный режим значит игнорировать центральный фактор, влияющий на каждую жизнь и омрачающий ее. Тем удивительней, что «Декалог» сумел отстраниться от всего, что уродовало окружающее, и сосредоточился на том главном, универсальном и предельно личном, что пришло к нам из самой классической книги, где рассказывается о заповедях.

Кадр из первой серии «Декалога» Кшиштофа Кесьлевского

Сегодня, когда железный занавес опускается, причем с обеих сторон, наш опыт выживания за ним вновь становится актуальным, даже спасительным. Населяя пространство с надежно закупоренными границами, мы, отступив назад, искали выход у классиков. Осваивая глобус, переползая с одной книжной полки на другую, я читал эпохами, языками, странами и собраниями сочинений. Сладкая роль странника мне до сих пор не дает покоя. Я по-прежнему читаю веером, и часто открываю одну книгу лишь для того, чтобы обложиться батареей других — соседей, современников, соотечественников и противников. Книги — старые и несоветские — заменяли гран-тур, о котором я мечтал до судорог, зная о нем, разумеется, из тех же книг. Мандельштам писал, что родословную разночинцу заменяет библиотека. Мне она заменяла глобус.

Гран-тур

Настоящий, а не мой, воображаемый, гран-тур выполнял ту же цель: он позволял обжить мир, в котором молодым людям предстояло чувствовать себя и гостем, и хозяином. Первым его придумали англичане. Они раньше других разбогатели настолько, чтобы почувствовать уязвимость провинциализма. На родине Оксфорда было где учиться, но завершать образование полагалось в Европе — собственно, лишь оно и считалось высшим. Тщательно отобранные страны, города, языки, достопримечательности и впечатления составляли куррикулум джентльмена. Европа служила университетом разбредавшемуся Западу и приобщавшемуся Востоку.

Такой тур начинался с Парижа, который был (и остался) школой чувств и столицей радости. Затем путник переправлялся через Альпы, не забывая восхищаться снежными вершинами, рассветом в горах и бесстрашными коровами на кручах. Все, что лежало к югу, принадлежало преимущественно античности, ради которой Гете презрел даже Джотто в Ассизи. Обосновавшись в Риме, иноземец вникал в каждый мраморный осколок, не жалея недель и месяцев. Если у него хватало денег и дерзости, он сворачивал на османский Восток, к грекам. Если нет, возвращался домой через немецкую Европу, чтобы готикой заполнить лакуны между Античностью и Ренессансом.

Такой маршрут воспитывал человека Запада и дарил ему экстракт общей для всех цивилизации.

Предлагая лучшее из накопленного за тысячелетия, Европа представала законченным целым. Вписаться в нее мог каждый, кто был готов, а не только тот, кто мог себе позволить. Европа считалась последним экзаменом на аттестат зрелости и готовились к нему загодя и серьезно.

Вот почему так хороши старые путевые заметки вроде уже упомянутых «Писем русского путешественника» Карамзина. На этих страницах каждая встреча со знаменитым памятником описывалась с придыханием. Им, благоговением, награждала долгая заочная любовь. Ее питала традиция преклонения перед чудом, которым и была Европа, собравшая в своих пределах то, чем Запад вправе гордиться.

Признавая это, до революции русских учителей возили за счет государства и филантропов в Италию, чтобы они смогли поделиться с учениками увиденным и вырастить из них европейцев.

Но для советского (как теперь, похоже, и постсоветского) человека Европа была похожа на обратную сторону Луны: не греет и не светит.

Попасть за границу в мое время можно было только в составе чего-нибудь. Некоторых это обстоятельство толкало на эксперименты, как ту группу лыжников, что задумали совершить пробег по ленинским местам, включая Финляндию и Швейцарию. Авантюра не удалась. Их вовремя остановили и предложили набирать тот же километраж, не покидая живописного, а главное, родного Подмосковья.

Нью-Йорк,

апрель 2023