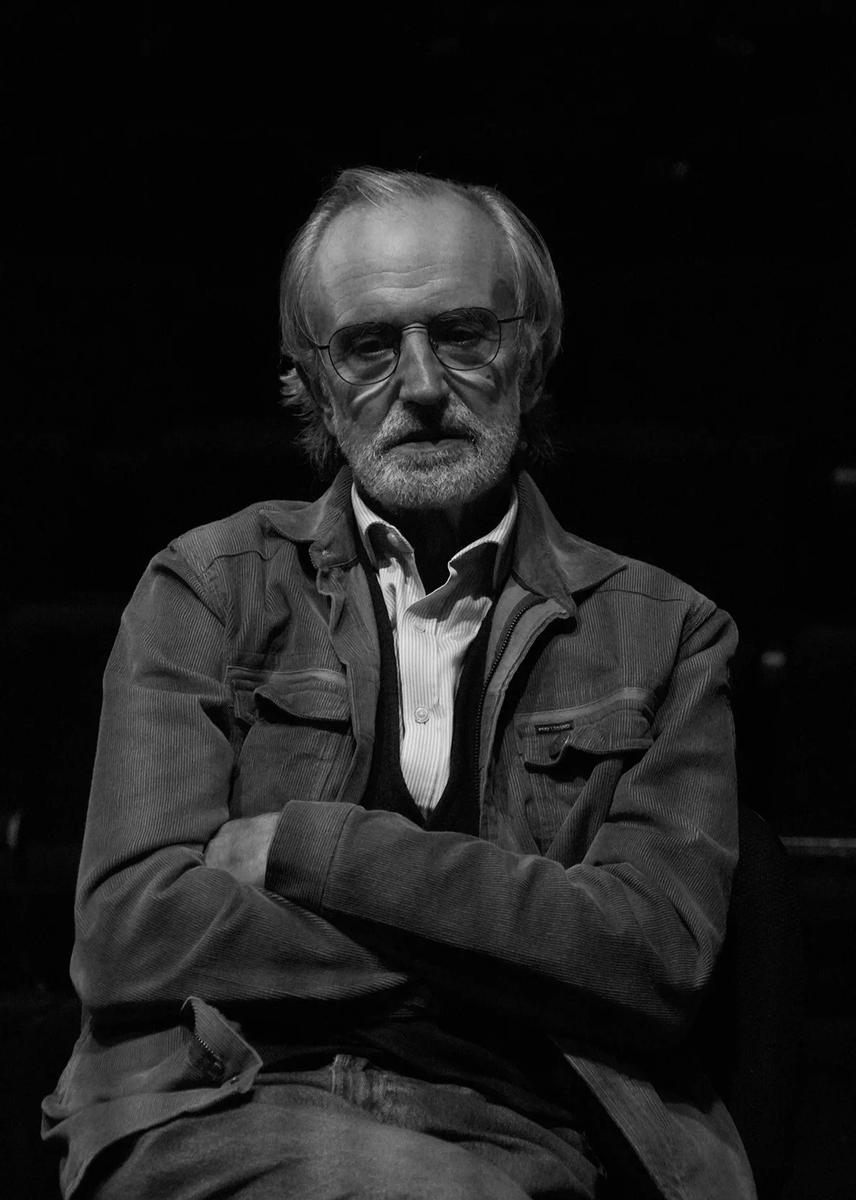

Фото: Юрий Рост / «Новая газета»

Спектакль Римаса Туминаса, премьера которого взбудоражила тель-авивскую публику, чрезвычайно важен и для Израиля, и для России, и для Римаса Туминаса. Туминас преодолел стресс, вызванный безобразным увольнением с поста главного режиссера Театра имени Вахтангова, Россия лишилась будущих театральных сенсаций, а Израиль увидел работу выдающегося художника, что явно повысило градус тамошней театральной жизни. Актеры театра «Гешер», сыгравшие русскую классику на иврите, приобрели бесценный опыт. Однако больше всех повезло публике. Билетов не было задолго до премьеры, и раскуплены они на месяцы вперед (спектакль идет с русскими титрами).

И это не удивительно, ведь настоящий театр не убить запретами, которые в клочья рвут театральную ткань в России, знаменитому режиссеру рады в любой стране мира. Конечно, здесь интересно было бы впечатление не российского зрителя, пропитанного «Анной Карениной» со школьных времен, но это разговор отдельный и сложный.

Все чаще русский язык в спектаклях и фильмах будут заменять другие языки, и не потому, что Запад борется с русской культурой. Просто потенциальные зрители, вынужденные складывать поломанные на родине жизни заново, освоят их вместе с другой судьбой, другой культурой. И, возможно, не станут удивляться сценическому превращению вальяжного русского барина Стивы Облонского в жовиального попрыгунчика, а обглоданного нравственными сомнениями Константина Лёвина — в крепкого хозяйственника.

Актеры Алон Фридман и Мики Леон вдохновенно исполняют свои роли, но читателю русского текста не забыть, как рассеянно, между прочим Стива сообщает своей жене Долли, уничтоженной его изменой, что идет отведать свежих раков. Но, с другой стороны, постановки Туминаса тем и прекрасны, что выбивают зрителя из наезженной колеи. Так главное, что поразило меня в этом спектакле, — это образ самой Анны (в исполнении Эфрат Бен-Цур, актрисы, певицы, композитора), впервые на моей памяти не вызывающей сочувствия. С этого я и начала разговор с Римасом Туминасом, втиснувшись между интервьюерами, которые его осаждают, разнося славу далеко за пределы строящей новый порядок России.

— Первый раз вижу «Анну Каренину», где Анна не вызывает никакого сочувствия. Как, судя по эпиграфу, и было задумано Толстым. И вами?

— Толстой был моралистом, поэтому он не мог рассудком принять измену Анны мужу, но как художник не мог не ценить реальную любовь, захватившую женщину и сделавшую ее живой. Чем дальше он писал, тем больше влюблялся в Анну, но все-таки не простил ее измены. Что естественно — он был за семейные ценности. Если бы я ставил весь роман и развернул спектакль на два вечера, то моя Анна была бы чуть другой, наверное, она бы успела набрать какие-то симпатии. Ведь в романе есть множество сцен, где она и женственна, и слаба, и порывиста, где видно, что она любящая мать. Множество сцен тихих, добрых, красивых.

Мне же сразу захотелось сделать все по-другому, жестко обозначив ее обреченность на смерть.

Я сразу понял, что сделаю пять–семь картин, где она блеснет холодным мерцанием, промелькнет там, промелькнет здесь, как будто она за всеми наблюдает, всех отталкивает или привлекает, всех или отрицает, или отрицается сама. То есть мне важна была идея самой Анны, ее стремительная смерть, эта ее обреченность на смерть, неизбежность смерти.

Понимаете, в природе каждого живого существа есть этот момент раскрытия, момент готовности к любви. Это создано Богом, и в этом заложена трагедия. Как только тебя настигает этот миг раскрытия и открывается любовь, то ты становишься раним — и тут убийства, и тут ревность, и тут все, что угодно. Как кастрировать этот момент в жизни?

Любовь длится недолго, но она переворачивает все, она требует и войны, она требует и мира, она требует ласки, она требует и бессмертия, она требует и свободы и т.д.

Это не мы, не мы создаем это, и не мы рождаем эту любовь, к вам пристанет вот так вот облако — ах, и всё. Как у Шекспира, да? Капелек несколько капнуло в глаз, ты просыпаешься и уже влюблен. Вот такая издевательская история влюбленности, весь скрытый здесь ужас.

Фото: Юрий Рост / «Новая газета»

— Поэтому вы построили спектакль из сцен, в которых Анна приближается к смерти?

— Да, я рассматриваю ее быстрый путь к смерти. И то, что случается по дороге к ней: кто ее толкает, где она толкает, что она встречает на этом пути. Эту дорогу надо было быстро определить — и сознательно, и интуитивно. Эта Анна, которая блеснула своим криком о понимании, требованием понять, что она не виновата, что ее такой создал Бог. Бог создал и послал богиню, чтобы любить и жить. А чтобы любить и жить по-земному, то это Кити с Лёвиным — уютно, долго, исправно…

— Мне кажется, ваша сцена с фикусами, когда счастливый Лёвин сидит на алом ковре в окружении горшков с ними, — приговор такой любви. Это проекция в ее будущее, когда влюбленность пройдет и он останется с этими фикусами и будет несчастен, как все остальные у Толстого.

— А Кити превратится в такую заядлую…

— Самку.

— Да, такая мстительная, такая некрасивая, скрученная, и такая хозяйка имения, все бояться ее будут и ненавидеть. Вот такая Кити потом будет. Анна так не может. Она свою любовь выбросила как некий флаг, как вызов.

Или любить и жить до самого конца — или действительно надо успокоиться и не ждать сильных чувств, катастроф, каких-то катаклизмов.

Но эта мирная, хорошая, созидательная жизнь оказывается не для нее после того, как она испытала настоящую страсть.

— Интересно, что ваши толстовские спектакли выявили противоречие, которое не сразу бросается в глаза. Для Толстого семья всегда была большой ценностью, но если присмотреться к семьям в его романах, они все несчастны. И в ваших спектаклях — «Война и мир», «Анна Каренина» — это явно уловлено. Вы думаете, это связано с его личным опытом?

— Нет, не с личным опытом. Думаю, с человеческим опытом, с историей жизни человечества, накопившего этот опыт, когда каждая семья надеется быть счастливой, — вот у других не получилось, а у нас обязательно получится, — но приходит к тому же результату, который заложен в человеческой природе.

— Более того, для Толстого семья — это скорее оковы, чем крепость.

— Надо крепость создавать всегда и иллюзию, что в этой крепости ты будешь свободным, твой дух и жизнь будут свободны. Это заблуждение, которое веками повторяется, и в нем живет каждое поколение. И каждый думает: я приобрету и свободу, и покой в этой крепости и не дам никому ее разрушать, но сам разрушает то, что построил; даже не сознательно, но он разрушает эту крепость. И я думаю, что на каком-то подсознательном уровне это сделал и Толстой.

— У Толстого не только семей, но и счастливых персонажей мало. Мужчины терпят поражения в сражениях, а женщины в любви.

— Да, и я думаю, что самая счастливая — Анна: она познала полет, познала падение и познала высоту и с этой высоты увидела мир. И страшно в нем разочаровалась. И нашла только один выход — оставить мир этот тлеть и дальше. И смотреть с высоты небес, как в нем все карабкаются, чего-то ищут. Смешно на это смотреть, как было смешно смотреть Чехову.

Как каждый ищет этого счастья, любви, как там дерутся, ругаются, борются, и все жаждут счастья… Все это, знаете, конечно, милая картина, но совершенно непривлекательная и неинтересная.

— Ваши спектакли по Толстому — это его любимый прием остранения: способ вывести стершуюся в сознании вещь из автоматизма восприятия, увидеть ее в первоначальной свежести. Вам близок такой подход?

— Выстраивая историю Анны, я очищал ее от всех житейских штампов. Я ведь думал и о новой истории, о Кити и Левине в непривычном ракурсе. У Толстого есть намеки на то, что Левин интересуется Анной, Кити ревнует его к ней, да и сама Кити вряд ли забудет о своей любви к Вронскому. И тут опять встает вопрос: может ли эта семья быть счастливой — или этот созданный рай повалится, все кто-то куда-то утащит, сворует, опошлит? Мне хотелось в дальнейшем рассмотреть их жизнь, но у меня не хватило времени.

Они у меня отобрали театр, то есть убили Толстого.

Я в «Евгении Онегине», но особенно в Толстом нащупал дорогу к театру, очищенному от посторонних эффектов. Я так мучился, отбиваясь от эффектов, ведь так хочется, знаете, что-нибудь такое — снежок пустить, ветер и т.д. Нет, не надо, все должно жить в актере, в его воображении, и добиться этого — значит вернуться к чуду самой природы театра.

Фото: Юрий Рост / «Новая газета»

— Как вам работалось с актерами, для которых Толстой не классик из школьной программы, узнаваемый по цитатам?

— Ну я попросил актеров ознакомиться с романом и очень рад был, что они его прочли. Я очень просто сказал: если вы хотите творчества, хотите стать творцами вашего персонажа, чтобы он существовал полноценно, стал знаком вашего профессионального успеха, вашей актерской удачей, то вы должны «Анну Каренину» знать, иначе я с вами ничего не сделаю. Может, и сделаю что-то, но вы сами будете бедными, вам придется пользоваться своими штампами старыми, чтобы заполнить те ямы, те ниши, куда нужно что-то вложить из жизни романа, а у вас нету материала, — ну и будете так болтаться, и все это будут видеть.

Думаете, вы это как-то спрячете? Нет, это все сегодня видно. Не знаю, двадцать–тридцать лет назад, может, и обманули бы, чуть другой театр был.

Я уже сколько лет назад перестал актерам рассказывать про характер. Нет — важно, какой человек. Сейчас выходит актер, и я уже вижу его: что за человек, что за актер, он что-то понимает, знает, что именно? Если он начнет меня обманывать, что у него вся жизнь Толстого существуют в сознании, — не поверю. Только от большого знания, опыта, проникновения в роман — только тогда пробуждается воображение, а это чудо. Поэтому мне на сцене не надо декораций, ничего не надо, нужна практически пустая площадка или площадка, где не могут жить люди: нету дивана, нету буфета и т.д., как, например, в «Войне и мире».

— О спектакле «Война и мир» продолжают спорить и сейчас, хотя премьера состоялась в ноябре прошлого года. Наверное, потому, что кроме нового театрального слова вы в нем многое предугадали из хода современной истории, увидели ее новые вызовы. Возможно, здесь истоки смутной кампании по увольнению вас с поста руководителя Вахтанговского театра после злосчастного телефонного разговора о событиях в Украине, подлейшим образом слитого в интернет. Хорошо еще, что на официальные обвинения в русофобии зрители ответили массовой скупкой билетов — но тем ужаснее, что московский зритель не дождется своей «Анны Карениной».

— Да, «Анна Каренина» — это продолжение «Войны и мира». Ну что делать, если все это очень меня взбесило, я и плакал, и переживал, и ругался на третий день (…), так и сказав, что это (…)*. Потому что в Москве, в окружающей меня среде актеры — да, знали, но не понимали, что это (…). Ну это не (…), это кто-то вас обманул — такая атмосфера. А поскольку я лучше них знаком с людьми с Запада,

я же ездил часто домой, и дома, в Латвии, и в Литве, и в Польше я наблюдал два года такого напряжения, что понимал: будет (…), инструкции уже готовы. Я был готов к ней, русские же — нет, они поверили в эту спецоперацию.

— Но актеры были готовы идти по намеченному вами пути?

— Спектакль «Война и мир» наметил этот путь. Еще один-два спектакля, и мы бы в театре знали на десятилетие, как жить, какой материал использовать и что проповедовать. И актеры были готовы идти по этому пути, и мы бы нашли новое существование. Может быть, это ни для кого не стало бы новостью, но у нас самих была бы уверенность в его правильности.

Конечно, никто не знает, какая у нас дорога, кроме одного Бога, но я рассчитывал, что мы дистанцию можем в театре определить лет на десять: способ существования, приемы, задачи. И вот это отняли у меня, убили, прямо изнасиловали, все это так унизительно.

Потому я и был согласен уйти. Я получил сразу же массу предложений из всех стран, когда все узнали, что я свободен. Я же всем обещал, что когда уйду из Вахтангова, то к ним приеду. И теперь все говорят: «Вот ты закончил, давай сюда». И Грузия, и Венгрия, и Греция, и Италия.

— Вы знаете, что будете ставить?

— Кое-что, но не определенно. Мне выбрать пьесу — это такая мука, как будто жену брать на всю жизнь. Это ответственность, это страх, это любовь — должно все сойтись. Вот я начал с Израиля, поскольку десять лет обещал Лене Крейндлиной, генеральному директору театра «Гешер», что поставлю у них спектакль. Да еще и моя болезнь подтолкнула к такому решению.

— Но у вас отобрали не только театр — премьер Мишустин в мае исключил вас из числа лиц, которым была присуждена премия правительства РФ 2021 года в области культуры.

— Ну как-то некрасиво, слушайте, дали и отобрали. Я обижен, как ребенок.

— Шутите?

— Нет. Хотя, конечно, смешно — дали подержать и отобрали. Я, правда, не видел ее реально, в Венеции был. И все равно некрасиво. Дал так дал, ну что ж вы…

Фото: Юрий Рост / «Новая газета»

— Красиво — это точно не про этих людей.

— К сожалению, (…) затмит сейчас все таланты, на первый план выходят и еще выйдут посредственные люди. Это их время. И смутное время для талантливых людей, которыми полна Россия и которые молчат, вынуждены молчать. Когда мы упрекаем их на Западе: «Почему они молчат? Ну почему они молчат?» — я могу только объяснить моим собеседникам, что мы требуем от них того, чего пока невозможно требовать не на Западе. Что для этого надо накопить силы, время нужно, молчание, тишина — она накапливает большую энергию, эта тишина. Когда опять же Пушкин: «Народ безмолвствует», — вот это самая-самая красивая тишина, тишина молчания, в которой будет процесс происходить и обязательно тишина взорвется и взорвет.

И, может быть, тогда, через несколько лет, десятилетий, этот взрыв осыплет всех нас какими-то надеждами, накроет волной теплоты и надежды, и еще нужно будет десять лет, чтобы восстановить авторитет.

Сейчас русские классики стыдятся этого времени, но я верю в перемены, я всегда делал ставку на молодых. Красивейший у меня был молодой состав театра, самый талантливый, наверное, самый красивый. Вот на них я думал сделать ставку.

— А если бы от вас зависело, кого бы вы сделали художественным руководителем Вахтанговского театра?

— Я об этом уже пять лет думал, никак не придумал. Ни я, ни Захаров, ни Любимов у себя в театрах. Я спросил когда-то Ульянова: «У вас помощник какой-то есть, ассистент, режиссер?» Он говорит: «Дорогой, где ты найдешь человека, который бы махнул на себя рукой? Все хотят ставить, и чтобы сегодня был успех, а завтра — уже слава».

Некоторым удавались первые спектакли, а потом они исчезали навсегда. Так мой учитель, Иосиф Михайлович Туманов, когда мы ставили дипломные спектакли и каждый звал его посмотреть, он вот так грыз, как Станиславский, руку и говорил: «Деточки-деточки, на десятый спектакль пригласите, а первый — всегда удачный». Так что не знаю, не знаю, кто. Дай бог, судьба сведет, может быть. Во-первых, приличного человека надо. Со вкусом обязательно, потому что если нет вкуса, талант не поможет, вкус должен быть. Слышать звук эпохи, чувствовать вкус хлеба. И тогда появится вот это вахтанговское трепетное существование, в котором живут вечные мигранты, вечные диссиденты, их пора тоже придет, если появится тот человек, о котором говорим.

— Если все-таки все быстро переменится и можно будет вернуться, вы вернетесь?

— Да я уже здесь договорился: паспорт меняю, фамилию на еврейскую, потом пластическую операцию делаю… Только одно «но» — на обрезание мы не согласны. А так — какой-то Трумен приехал: здрасьте, уважаемые. И никто не будет знать правды, только один Крок Кирилл, директор вахтанговский. А все будут возмущаться — кто это, мало нам было Туминаса, сейчас какой-то Трумен на нашу голову…

— Вот бы нам дожить до этих времен!

Тель-Авив–Москва