— Ты давно не был в стране. Скажи, что изменилось в человеке и в жизни за прожитое тобой во Франции время?

— Ничего особенно трагичного, по-моему, не произошло. Просто, как всегда это бывает характерно для такого рода катаклизмов, происходят какие-то изменения. Они несут освобождение от чего-то дурного, и в то же время другое дурное всплывает. Поэтому ничего печального я не увидел, хотя ожидал лучшего.

Вообще, у нас была мечта, что, как только мы избавимся от большевизма, прямо завтра настанет рай. Потом, понаблюдав, как происходила перестройка, я решил, что процесс будет гораздо сложнее. Ну а в культуре произошел провал полный. Угасание культуры, я не знаю почему. Но думаю, что это связано с ее коммерциализацией. Не буду касаться других областей — скажу про кинематограф. Там происходило более контрастное проявление любого поступка, скажем так. Если поступал таким образом Панфилов, или Герман, или Эльдар Шенгелая, или поступал каким-то образом Тарковский и даже Кончаловский, скажем, в «Асе Клячиной», то возникала ситуация необычности этого явления.

— То есть был политический фон, на котором это проявлялось?

— Не политический фон, а оценка преодоления невозможности создать такое произведение. Оценка усилий по преодолению. Поэтому в кинематографе мало, но случались очень качественно хорошие произведения.

А сегодня фильмов стало больше, но все они, как по приказу, стали похожи на ту макулатуру, которая создавалась во время господства советской цензуры.

— Может, просто плотность мастеров уменьшилась?

— Нет, не думаю. Молодых людей не стало вообще. Молодые люди, начиная свою деятельность в кинематографе, попадают в лапы к торгашам с самого начала. Это может быть хуже, чем попасть в лапы цензуры.

В те времена, когда мы начали заниматься кинематографом, еще была какая-то надежда, что можно что-то сделать. Это были хрущевские времена. И тогда я сделал картину, которую тут же запретили.

Но однажды совершенный поступок становится необратимым, и мы продолжали делать. Я не могу сказать, что в этом был какой-то героизм. Потому что все делалось в лоне той системы, которую внутренним образом даже чиновники ненавидели.

В частности, в Госкино всегда можно было найти одного или двух человек, которые могли подать разумный совет о том, как формулировать то или иное положение в вашем будущем произведении, чтобы оно стало проходимо.

Если ты отчаивался, то находились какие-то разумные люди, способные тебе объяснить, как обойти запреты.

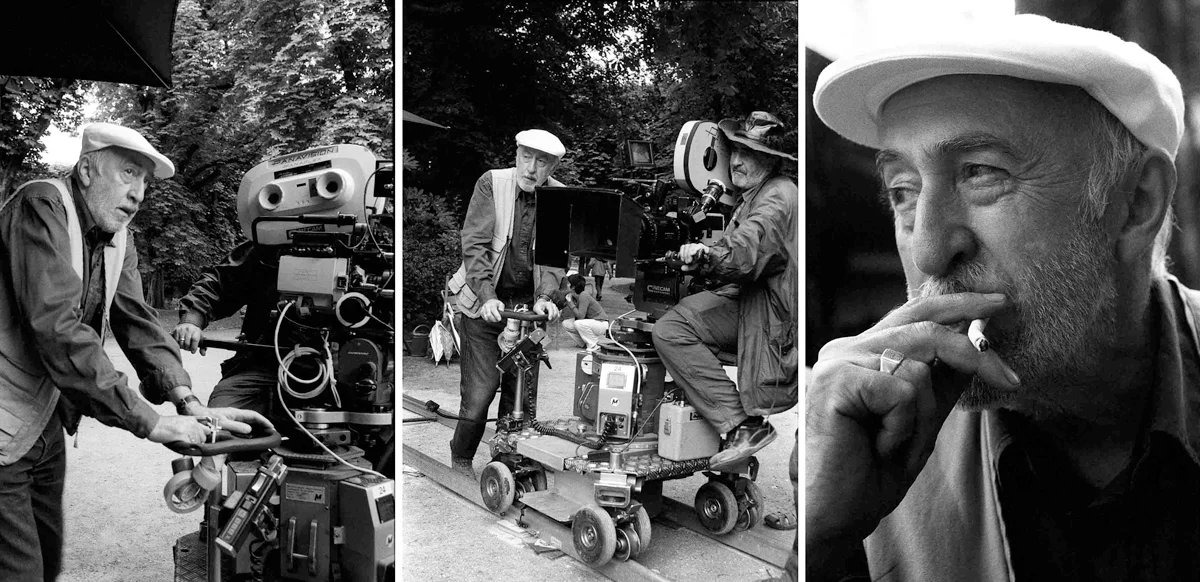

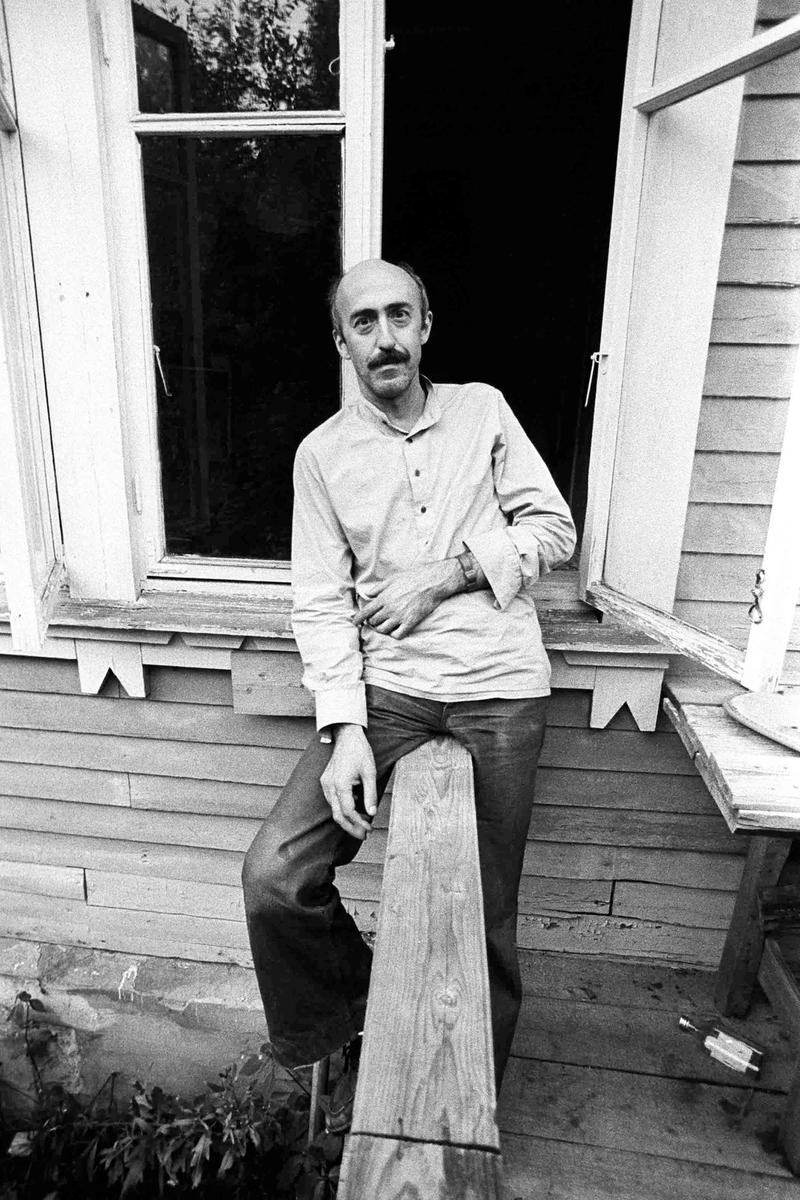

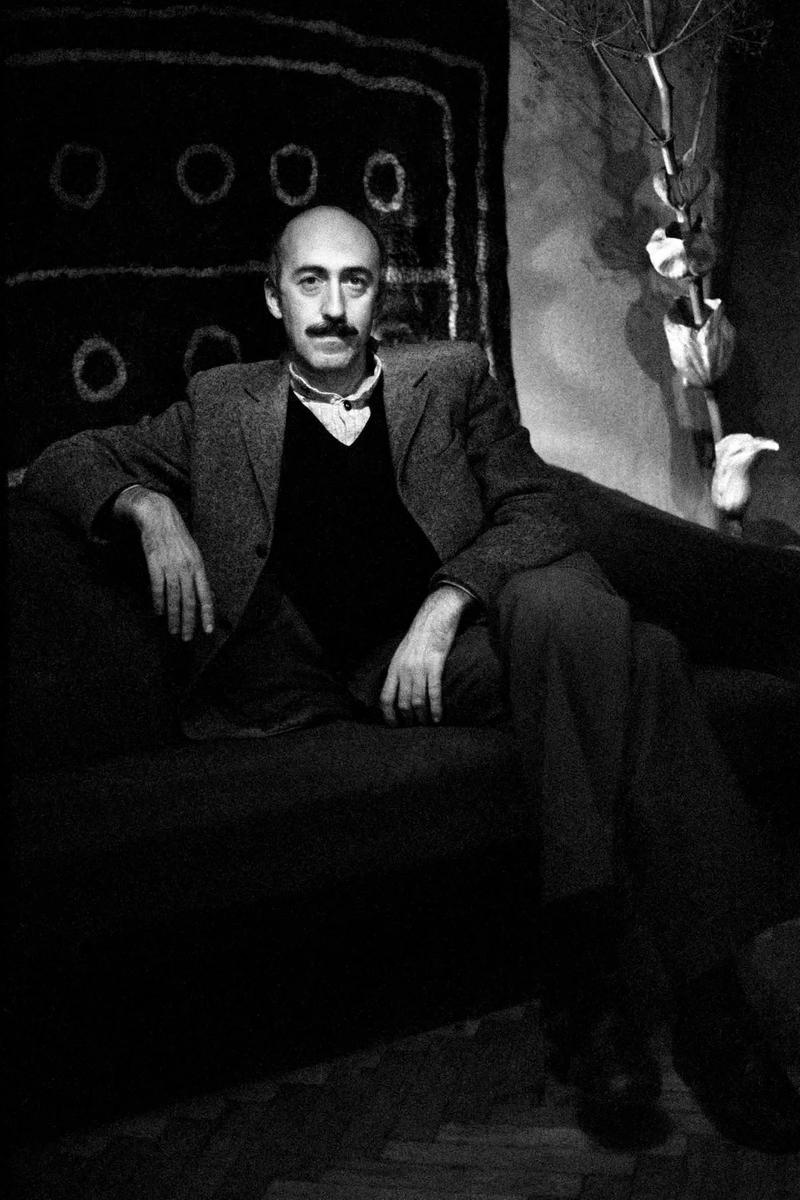

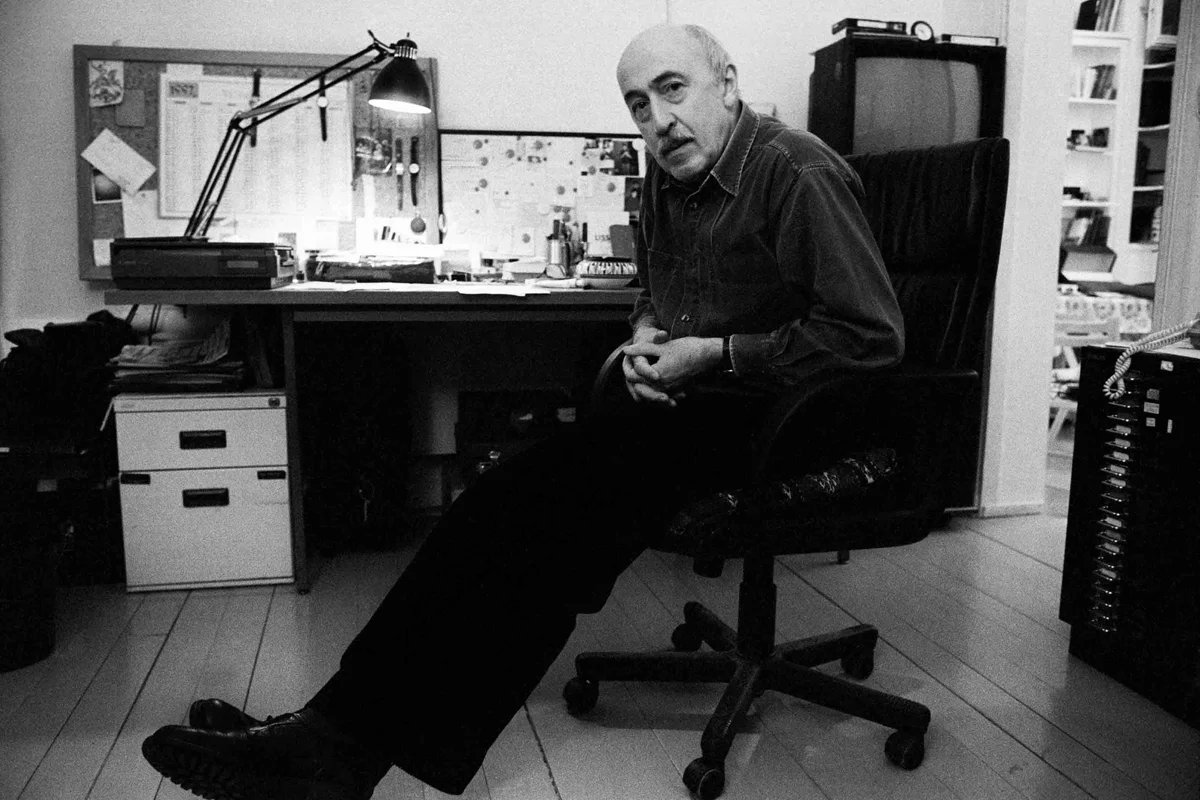

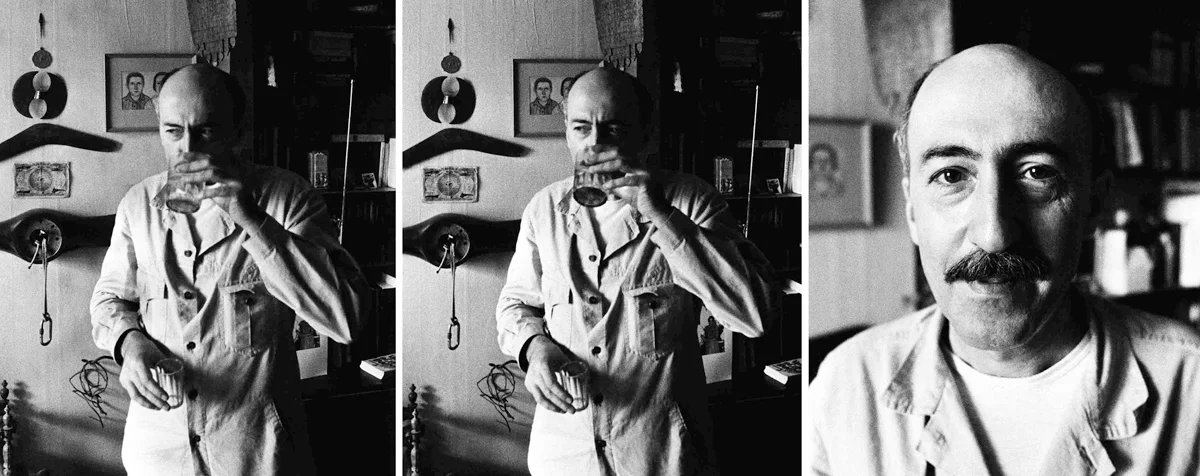

Фото: Юрий Рост / «Новая газета»

Вот, в частности, в Госкино такого рода советчиком у меня была Раиса Ивановна Зосева. Которая говорила, где, какого рода опасные подводные камни существуют при прохождении сценария. К кому лучше обратиться, как сформулировать и так далее.

Ведь в то время умение сформулировать смысл произведения иногда определяло его судьбу. Потому что сама система была построена на лживости слова, скажем так. И правильно сказанная белиберда могла на какое-то время отвлечь внимание, прикрыть собой суть и довольно взрывоопасное содержание.

Несмотря на то что фильм Тарковского «Андрей Рублев» был запрещен и измордован, мы прекрасно помним, что в кулуарах Госкино все были от него в восторге. И такая атмосфера внутренней поддержки нас окружала все время, не говоря уж о приятелях, о товарищах, о единомышленниках. Я не могу сказать, что советская власть действительно царствовала. Очевидно, к ее краху мы подошли именно потому, что никто ее всерьез уже не принимал.

Но когда ее всерьез принимать не стали, она организовала всякие мафиозные системы, которые по-прежнему имеют все средства для того, чтобы превратить кинематограф в прислужника, уже не в идеологическом, а в коммерческом плане.

— Подожди. Ты сделал здесь четыре больших фильма, да? И там четыре, кроме короткометражных. То есть во Франции ты снимал столько же картин, сколько и здесь. Похожа здешняя ситуация на ту, которая существует в Париже?

— Похожа? Нет, нет! Дело в том, что здесь целая армия кинематографистов, включая Эйзенштейна, Михаила Ильича Ромма, исключая все-таки Барнета и, наверное, Довженко, может быть, Савченко, которые вынуждены были снимать невесть что, чтобы только не тронуть злободневных вопросов.

Все эти мастера ходили с согнутой головой вынужденно. Но не для капитала, не для обогащения личного, а из страха.

А, наверное, у них была такая болезнь: во чтобы то ни стало снимать кино, и чтобы было интересно, хорошо смонтировано, и чтобы там играли хорошие актеры.

Но в итоге это все отозвалось болезнью, чему свидетельством является исповедь Михаила Ильича Ромма. Который первым сказал, что всю свою жизнь делал совсем не то, что хотелось, и никак от этого избавиться не мог.

И совсем нечаянно после смерти Сталина и последующих за этим событий вдруг появилась надежда с фильмом «Летят журавли», который тоже был не ахти как революционен. Потом вышли фильмы Чухрая и даже фильм Кулиджанова. И появилось ощущение, что что-то еще можно сделать. И вот в это время мы начали учиться кинематографу.

И каким-то образом так оказалось, что из всего выпуска ВГИКа осталось несколько имен на всю громадную страну. Я имею в виду в первую очередь Тарковского, Параджанова, Панфилова, Авербаха, Георгия Шенгелая, Эльдара Шенгелая. Вот, в общем, на двух руках счесть.

Фото: Юрий Рост / «Новая газета»

— То есть это уже люди, которые не ходили с согнутой спиной?

— Да, я так думаю, хотя это как в хоромах русских царей — дверь была низка, и входить надо было согнувшись. Иначе физиономия разбивалась о стенку. Ты невольно должен войти согнувшись, а потом можешь выпрямиться. Но дело в том, что сейчас возникает ситуация абсолютно подобная. Наверное, это в характере людей, занимающихся моей профессией, — и здесь, и на Западе, — что сейчас те, кто хочет много снимать и кто любит много снимать, снимают белиберду.

И таким образом искусство кино уже давным-давно исчезло в Соединенных Штатах. И сказывается коммерция на французском кино, на немецком кино. В Италии исчезло чудное явление неореализма, который был кинематографом бедных, но гордых людей.

И, конечно, советские жулики от кинематографа несчастны, потому что американские жулики от кинематографа хорошо обогащаются. А этим тоже хочется, но обогатиться трудно.

Это все так называемая рыночная система, которая всем кажется идеалом. Но перенесенная на почву искусства, она дает довольно уродливый результат.

— Здесь ты снимал свои фильмы, а их, сам помню, в трех копиях печатали, да?

— Да. Они все были в свое время либо запрещены для широкого показа, либо запрещены совсем. Но это все не имеет значения.

— Как ты выкручиваешься во Франции, скажи? Там ты снимаешь тоже не кассовое кино.

— Тем же абсолютно методом. Просто не представляю себе, что могу снять то, чего снять не хочу.

Я совсем не влюблен в мое ремесло, я от него не трепещу. И никогда не страдаю от того, что долго не снимаю. И снимаю только то, что мне кажется нужным, и то, что меня волнует. Волнует в какой-то момент или волновало вчера, скажем так. И я счел нужным зафиксировать эту информацию и передать ее другим, не знаю, современникам моим или грядущим поколениям, если громко говорить. В принципе, другого смысла это занятие не имеет.

— Ты и во Франции снимаешь грузинские фильмы или это уже что-то другое? Может, ты пытаешься приспособиться к другой жизни? Там тоже можно найти вопросы, которые тебя волнуют, и попытаться на них ответить?

— Я не думаю.

Когда Довлатов уехал из Ленинграда, то не стал писать об американской жизни повестей и рассказов, он писал о Ленинграде. И так как он не занимался созданием парабол, то есть притч, ему гораздо интереснее оказалось описывать какую-то конкретную жизнь.

Фото: Юрий Рост / «Новая газета»

— А ты что делаешь?

— По привычке и по вынужденности с самого начала я избрал методом выражения идей, скажем так, притчу. Снимал я про винный завод, но все это неправда. Ни о каком вине там речи не было.

— Это «Листопад» ты имеешь в виду?

— «Листопад». Там была речь о важности воспитания при совершении поступков. При совершении Выбора. Притчевая система позволяла не рассказывать обо всем подробно и не ставить все точки над i. В литературе это сделать проще. За словами не так чувствуется реальность фактуры, а в кино при цензуре невозможно описать тот ужас, в котором мы находились.

«Ужас» — слово, которое мы никогда не чувствовали, что это ужас. Да, правду сказать, настоящий ужас наше поколение не пережило. Потому что мы не жили ни при разоблачении троцкизма, ни при голоде, не жили при послевоенных арестах. Мы не были сосланы, мы не были расстреляны, как многие великие деятели культуры, скажем, Мейерхольд. Поэтому притча стала для меня обычным инструментом, и я продолжаю делать притчи о той жизни и о том материале, который знаю назубок. И это действительно в любой стране. Тот Советский Союз, который я снимал, не был похож на Советский Союз, но раскрывал его суть. Это и суть моего опыта, скажем так.

— Вот эта Франция, которую ты снял в «Охоте на бабочек»…

— Она никакого отношения к реальной Франции не имеет, хотя похоже. Французы иногда даже думают, что я снял французский фильм.

Ну пусть думают, но в Грузии все прекрасно знают, что фильм «Охота на бабочек» — это самый мой грузинский фильм. Как гибнет, от чего уничтожается и исчезает хрупкая вязь культуры.

— А как ты относишься к тем разрушительным тенденциям в отношениях между Россией и Грузией?

— Я к этому отношусь вполне здраво. Я думаю, что это просто такой период, такие времена, так случилось. Так организм отреагировал на такого рода раздражитель. Когда это все кончится, очевидно, все станет на свои места. И мы сможем разобраться спокойно в том, что творится дома. И потом надо, чтобы прошло некоторое время и напряжение. Кстати, раздражение одного народа против другого было заложено в самом принципе советской власти, которая поддерживала существование центра, чтобы все к нему обращались за справедливостью.

Когда эта ситуация исчезнет, то возникнет серьезное и глубокое основание для постройки очень хороших и добрососедских отношений с Россией. Что внутренне у нас всегда было и что сейчас несколько отступило.

— Ты можешь определить, какой строй сейчас в Грузии и в России?

— Ну дикость! Безумная громадная страна рухнула, и дикость наступила везде.

Хотя сегодня, кстати, она характерна в значительной степени и для такой процветающей страны, как Соединенные Штаты. Дикость, как любая наивность и ребячество, может быть достаточно жестокой и тяжелой для людей, которые по своей натуре созданы для развертывания широкой сети чувств, необходимых для проживания на этом свете.

Фото: Юрий Рост / «Новая газета»

— А вот смотри, Отар. Разрушился Советский Союз — дикость. А Соединенные Штаты 200 лет как бы ни с кем не воевали и живут спокойно — и тоже дикость. Такую же дикость можно найти и в других благополучных странах. Может, это вообще какая-то особенность времени?

— Нет, я думаю, что это особенность человеческой натуры. Вообще, все общества отвратительны, потому что они соответствуют, очевидно, стремлениям и желаниям людей, их составляющих.

— Составляющих или руководящих? А в какой степени это влияет на общую политику, на культуру?

— Ну, понимаешь, я не хочу больше возвращаться к идеалам, говорить о том, что человек — это существо, созданное для добра и справедливости.

Весь наш опыт насильственного построения общества, якобы основанный на добре, рухнул и ни к чему не привел. Опыт демократии, он тоже ведет к тому, что идеальное общество создать невозможно, потому что человек сам по себе дик, завистлив, злобен, эгоистичен.

Каждый гребет под себя и страшно заинтересован в осуществлении своих собственных интересов и чаяний.

— Так! Но, поскольку мы беседуем с тобой, я должен возражать тебе для того, чтобы это не превратилось в согласительную комиссию.

Я хочу рассказать тебе такую историю: у меня есть друг, зоолог Юра Горелов. Мы сидели с ним как-то в Батхызском заповеднике, который он героически сохранил, и беседовали о том, что такое человек. Он считал, что человек — это, может быть, божественная, но все-таки ошибка природы, потому что это единственное создание, которое может уничтожить все, его окружающее, и себя.

Но тем не менее все-таки существуют люди, дающие какой-то пример. Зачем ты делаешь кино, которое вызывает чувство горечи, печали, сожаления? Почему у тебя в лентах существуют добрые отношения между людьми? События в фильмах твоих печальны, может, этот мир разрушается, но, если он разрушается, значит, он существует или существовал?

— Да. Но дело в том, что мы в каждый момент на что-то надеемся.

И важно, например, кто где вырос, с кем воспитывался, кто были его соседи, какие взрослые его окружали, какая атмосфера была создана…

Это очень много значит, потому что он не набрался добра.

— Ну значит, возможно все-таки набраться его?

— Для этого существуют культуры. Культура — это, по-моему, тот бульон, в котором должен расти человек.

— А что это, по-твоему, — культура?

— Культура — я так считаю, на опыте тысяч поколений, — это выработанный инстинкт, дающий знание того, что вредно, что плохо, что отзывается дурным, за что пострадаешь, где обожжешься. И чего не следует делать и что стоит делать, где получишь больше удовольствия, где получишь больше приятности. Очевидно, культура, протекая по мостам, из поколения в поколение, как через песок, просеяла капли какой-то мудрости.

Допустим, в Грузии, слава богу, так получилось, не возникло ни аристократии, ни дворянства в том понимании, в каком мы имеем его сегодня. Не возникло придворных, куртизанок, не возникло танцующих менуэты и ходящих на балы вельмож и их сыновей, дочерей, жен и так далее.

Грузия — почему она присоединилась к России, поверив в ваше джентльменство?

Потому что мы думали, что вы единоверные и будет какая-то опора. И даже после того, как мы убедились, что несет с собой русская администрация, — грузины придворными не стали не потому, что не могли.

Фото: Юрий Рост / «Новая газета»

— Времени не было?

— Просто не довелось, повезло.

— Я знаю двух дворян. Ты — князь. И наш любимый Миша Чавчавадзе — князь. Очень большая плотность.

— Мы, может быть, являемся какими-то потомками каких-то дворян, но это все сегодня никакого значения не имеет. Дворянству, так как оно сражалось бок о бок с крестьянами, не пришло в голову сделать из них холопов. Сделать из них крепостных и продавать их.

И такое явление, как Чичиков, в Грузии возникнуть не могло. Тут образовалась замкнутая микрокультура, где дворяне, наоборот, отдавали своих детей до 12, иногда до 16 лет на воспитание крестьянам. Считалось, что со сказками, с песнями, с притчами, с прибаутками, с мудростью, с умением трудиться, с умением жить бедно, но весело их детям привьется то, что сделает в будущем благородными.

— Нуворишество захватило наши страны. С нами понятно, а каким образом оно нашло благодатную почву у вас, если такая защита?

— Это есть отрицание культуры и результат процесса, который ставит людей в зависимость от раздачи властью белых слонов. Таким образом можно изуродовать все.

— Ты сейчас был в Грузии? Сохранилось вот это обаяние застолий, разговоров, признаний в любви?

— Давай начнем с того, что этого всего уже не было в то время, которое тебе кажется сказочным, хотя остались какие-то крохи от того, что было, скажем, в начале века. А в начале века уже были крохи от того, что было в конце прошлого века. Поэтому деградация происходит изо дня в день, из поколения в поколение.

— Ну и к чему мы придем?

— Сегодня, когда ты уезжаешь на два года из России и возвращаешься в нее, ты попадаешь в другую страну. Ты постой, подумай на минутку. Ты в Москве одинок совершенно, потому что все твои друзья, товарищи, они все уехали, уехали по разным мотивам.

Но некоторые уехали действительно от невозможности. И город вокруг тебя изменился, и остались люди только твоего поколения. Может быть, на твоих глазах появляются те или иные ростки чего-то, что тебя обнадеживает.

Я однажды встретил Михаила Ильича Ромма после долгой болезни, незадолго до его смерти. Я с ним случайно столкнулся на Пушкинской площади.

Он спросил меня: «Ну что у вас в стране происходит?» Я сказал: «Плохо все, очень плохо. Наступает безграмотность и дикость».

Он сказал: «Вы знаете, нам, как когда-то всем людям, которые чего-то заслужили при советской власти, раздавали участки на Красной Пахре. Я поехал и встретил лесничего, он мне показал участок, весь заросший кустарником. Осина в лучшем случае. Я его спросил, что это за ужас? А лесничий сказал, что здесь был сосновый бор. А потом это вырубили. Лесничий сказал, что вон там сосенка пробивается, вот березка растет, вот дубок. Они вырастут, и может быть, это не метафора, еще раз, наверное, будет бор. Но если второй раз вырубить, то уже никогда бора не будет, будет одна осина.

Ромм мне сказал: «Вы четыре раза вырубали». Четыре. А ты теперь спрашиваешь, как это могло у нас произойти.

Мы были вырублены первый раз при царизме, когда было истреблено все лучшее, что было в грузинской мысли и философии, и была русифицирована вся Грузия.

Потом, когда грузинская церковь была превращена в епархию русской администрации. Кстати говоря, грузинская церковь в два раза старше русской по рангу и по сану, потому что мы христиане с 330-х годов, а не с 900-х годов, да.

Духовенство было уничтожено, служба перешла на русский язык. Библии, которые были переведены еще в то время, когда в России поклонялись идолам, были уничтожены. Это один слой.

Другой слой был уничтожен после революции, когда пришли большевики и искоренили уже все остатки интеллигенции, потому что Сталин прекрасно знал, с кем имеет дело и кого надо уничтожать. И 11 процентов населения он уничтожил выборочно.

Третий раз мы были уничтожены, когда Берия погнал на войну около шестисот тысяч молодых людей в Грузии при населении, не достигавшем тогда еще трех с половиной миллионов, по-моему, так. Ну не говоря о 37-м годе, который вообще доконал.

Практически питательных соков осталось в народе очень мало.

Фото: Юрий Рост / «Новая газета»

— Та же самая ситуация и в России.

— Да ну, боже мой, я же сейчас не спрашиваю, почему исчезла Москва Гиляровского. Я прекрасно понимаю, а почему ты мне такие наивные вопросы задаешь? Ты прекрасно же знаешь ответ.

— Да, это правильно. А теперь скажи мне, не про вырубки. Сколько ты уже во Франции живешь?

— Ну я когда снимаю картину, живу во Франции. Как не снимаю, так я домой. Поэтому без перерыва если считать, то получится из десяти лет четыре года.

— То есть ты считаешь, что твое пребывание во Франции не разрушает вот этот самый бор, который должен вырасти в Грузии или в России?

— Знаешь, какая вещь? Я не могу не работать. Нашей функцией является делать то дело, которое ты можешь и умеешь делать, а не коптить небо своим присутствием.

А раз ты делаешь дело, то находишься в общении с каким-то количеством людей. Поэтому дело определяет и твою функцию на этом свете.

Ну что тебе лучше: чтобы я сидел и работал, как это делали московские диссиденты, печником, или чтобы я снимал картины?

— Чтобы снимал картины.

— Ну вот. Этого нельзя в этой стране. И что я могу поделать?

— Ну а как ты выживаешь в этой стране, скажи, Отар?

— Ну как выживаю? Наверное, так и выживаю. Дело в том, что школа существования в сфере, подверженной влиянию традиционной советской бюрократии, нам дала хотя бы такое важное оружие, как умение донести чашу до зрителя, не пролив ее, скажем так.

Несмотря на то что тебя подталкивают под локоть со всех сторон в любой системе, в любом государстве, при любом строе. Когда создается произведение искусства, всегда бывает трудно. Это входит в сферу нашей нормальной работы. Поэтому я так существовал здесь, в Союзе, в трудные времена. Но потом, увы, глава Госкино господин Ермаш раскусил мой номер, и он уже не проходил. Я остановился на восемь лет и уже дальше терпеть не мог.

— А круг людей, которые существуют во Франции вокруг тебя?

— К сожалению, с кругом людей гораздо хуже. Таких товарищей, какие у меня есть в Тбилиси и какие есть в России, здесь у меня нет. У них нет культуры товарищества.

Дело в том, что мы еще проехались на шлейфе, как говорил Параджанов, предыдущего поколения. И чем-то мы еще помазаны, поэтому мы еще о чем-то помним, о том, что совершенно отлично от воспоминаний грядущего поколения. Или уже повзрослевшего.

Общность воспоминаний, она и создает товарищество. Поэтому у меня не может возникнуть серьезных связей.

— А отношения с русской эмиграцией? В Париже ведь много и новой и старой эмиграции.

— Нет, я общался только с теми приятелями, которые отсюда уехали и которых я считал достойными людьми. Их было немного, это был Виктор Некрасов. Бродский. Войнович. Да, Войнович.

— Все?

— Грузины, как известно, очень редко эмигрируют. Сейчас, может быть, только начинают — по причине лучшего устройства жизни. Мы считаем все-таки, что в Грузии жить лучше всего. Поэтому грузин-эмигрантов там не было, а были вынужденные эмигранты, которые эмигрировали очень давно. Но среди них у меня есть несколько друзей, двое, во всяком случае.

— Ты следишь за процессами, которые происходят в России и в Грузии?

— Да, конечно.

— И какие у тебя предсказания, скажем, прогнозы?

— Утрясется, утрясется это все. Но не скоро.

Ничего радостного я не могу обещать. Безобразия хватит до конца, во всяком случае, нашей жизни. А потом будет совсем другая страна. Чужая, не родная, неизвестная.

Уже сегодня, когда слушаем, я не знаю, Ахмадулину и Окуджаву, и слушаем Высоцкого, еще возникают какие-то воспоминания, ассоциации с близкой жизнью.

А сегодняшняя пошлость того, что показывают по телевидению, это просто кошмар. Равный тому же кошмару, который показывают по западному телевидению.

Фото: Юрий Рост / «Новая газета»

— Какую оптимистическую ноту ты можешь внести в нашу беседу?

— Какую я могу тебе внести ноту? Будут мерзавцы и в будущем поколении, а будут и порядочные люди тоже, наверное. Но как-то сволочи более живучие. Но мы же не знаем, кто такие сволочи. Может быть, мы и сами мерзавцы, объективно говоря.

— Наверняка.

— Поэтому это все рассуждения, я могу через минуту сказать совсем обратное, и ты не удивляйся.

Пить не с кем во Франции, понимаешь, вот это очень важно, пить не с кем.

— Вот это вот серьезный разговор.

— В Грузии тоже пить не с кем. Кое-кто еще держится. Но такое количество сивухи появилось везде, что люди заболевают, поэтому я пить не могу. Вино стало лучше, говорят, но уже поздно. Поздно, потому что мы опоздали на полвека. Когда мы были молоды, оно было ужасным, но сыграло свою роль.

— В формировании личности.

— А во Франции пить не с кем, потому что во Франции это гастрономический аккомпанемент к принятию пищи.

В Грузии вино и его употребление, оно связано как бы с молитвой.

— А в России?

— В России это функция снятия стресса и какого-то, подчеркиваю, какого-то мимолетного братства.

— В общем, я тебе должен сказать, что и в Москве уже мало с кем выпьешь.

— Я могу с тобой выпить, а без меня что ты будешь делать?

Фото: Юрий Рост / «Новая газета»

— Я буду скучать. У меня есть, между прочим, твоя фотография, которую я снимал в период, когда ты собирался снимать «Пастораль», помнишь?

— Конечно.

— Замечательная совершенно фотография. И там меня поразило, что у тебя весь фильм был разложен на такие фрагментики — раскадровки, и ты в целях экономии монтировал фильм до того, как его снял. Я никогда не был сценаристом…

— Я стараюсь обходиться без сценаристов. Ну первую картину я просто переделал из фильма об инженере, передовике на шарикоподшипниковом заводе.

— Ты бываешь на фестивалях, как оцениваешь новое русское кино? Ты вообще смотришь фильмы?

— Очень редко, очень редко. Но то, что мне попадается в силу случая посмотреть, в основном ужасно. Такое правило появилось, словно прошел приказ, что тот, кто не будет плевать на недалекое прошлое, тот уже не будет числиться в передовых людях.

А так как киношники — это народ все-таки раболепный и больной, то они все очень быстро стали стараться кто кого…

— Переплюнет.

— Кто кого переплюнет. Самое ужасное, что кинематографисты в России, ну если брать это в широком понятии, они как-то очень точно улавливают ситуацию и хорошо умеют лавировать в конъюнктуре.

— А мат на экране, ругань…

— Ну это все дурное воспитание, и ничего с этим не поделаешь.

— Вот два моралиста таких сидят…

— Скажем так, фильмы про насилие и про кровь в больных людях, которые фантазией не обладают, пробуждают идею, как бы это можно было сработать — а я не догадался.

Вот, например, недавно был процесс по изнасилованию одной дамы в присутствии ее детей, и преступники сознались, что идею они заняли у Кубрика в фильме «Механический апельсин». Если бы этого фильма они не видели, то им в голову бы не пришло такое совершить.

Они, конечно, совершили бы что-нибудь другое, но без такой извращенности. Желания заработать на насилии, на крови, на грубости, на хамстве, на матерщине, на том, что в общем-то играет какую-то роль в нашем общении с внешним миром, выходит на передний план. Оно затемняет собой истинно человеческую трагедию. Потому что мы живем в очень тяжелое время. Тут надо снимать или смешные фильмы, или превратить все это в комедию.

Мы, конечно, жили в ужасном мире, в концлагере по всем его правилам. Мы были огорожены проволокой, но при этом существовала какая-то тихая радость нахождения в общей беде, и какое-то присутствие солидарности, и от этого любой встречный на улице не вызывал у тебя подозрения, потому что он был в таком же дерьме, как и ты.

Сегодня же появились люди, с которыми ты разговариваешь и не знаешь, кто они такие, чем они занимаются, чем дышат. Поэтому жить стало напряженней, и еще один путь к общению оборвался, потому что понятие солидарности исчезло.

Я совсем не думаю горевать, ах как было хорошо. Но есть люди, которые, например, очень скучают по солидарности в военное время, которые считают, что вот тогда они прожили полную жизнь. Мой отец вернулся из лагерей, он никак не мог приноровиться к этой жизни. Потому что жизнь не заключается в том, чтобы нажраться и иметь четыре ванных и восемь гостиных, она заключается в том, что существует общение какое-то, какое-то знание о том, что есть человек и кто есть кто. И знание о ценности хорошего поступка в тяжелой ситуации или же дурного поступка, умение получить удовольствие от сопротивления общепринятым нормам. И совсем не удивительно, что многие люди хранят в своей памяти добрые воспоминания о самых тяжелых временах, как мы, например, дети войны. Я храню в моей памяти самые радужные воспоминания о периоде войны, потому что, несмотря на очереди, в которых я стоял, несмотря на бедноту, несмотря на жмых, который мы ели, на картофельные очистки, как-то мне казалось, что и вкуснее все было. И хотя, наверное, родители себе отказывали во многом, они сражались за своих детей, но и собирались люди чаще и теснее все были друг с другом связаны.

И такая общность судеб остается счастливым воспоминанием. Мы как-то отбираем в нашем прошлом и выкидываем из памяти все, что было неприятно и мерзко. А память наша хранит воспоминания о чем-то удивительно хорошем, потому что добро гораздо сильнее, чем зло, оседает в памяти. У нормальных людей.

Поэтому, можно сказать, что происходит момент, который когда-то станет для молодых людей воспоминанием, в котором они будут обретать общность и связи. И, какой бы страшный ни был период, через некоторое время возникнет серьезный слой современников, проживших одно и то же несчастье. Вот так я думаю. Если это, конечно, не превратится в советскую схему с ожиданием наград за пролитую кровь. Проливать кровь, в принципе, нужно и для защиты своего отечества, но совсем нет никакой необходимости требовать за это какие-то блага. Для того чтобы иметь блага, надо работать.

Фото: Юрий Рост / «Новая газета»

— Ты можешь назвать свои любимые фильмы?

— Они у меня все любимые, потому что фильм может получиться или не получиться в независимости от меры дара его создателя, а как веление свыше. Твое дело работать, а что из этого получится, это дело не твое. Ну и потом, я никогда не делал обзора этих фильмов, я их никогда не видел второй раз.

— То есть? Ты же смотришь фильмы свои?

— Ну кончилось — кончилось, второй раз не смотрю.

— Ну хорошо, а на фестивалях?

— Я иду в бар куда-нибудь.

— Как ты относишься, скажем, к признанию, к славе, если она есть? Нужны они тебе?

— Не знаю, это все игры вокруг профессии, которым ты вынужден подчиняться, а в принципе, очень неприятно, когда к тебе вдруг подходит незнакомый человек и считает себя вправе с тобой заговорить, потому что ты стал лицом публичным.

Думаю, актеры раньше носили маску на сцене, а сейчас носят маску в жизни, потому что боятся быть узнанными, несчастные. К ним пристают на улице, это очень неприятная вещь.

Майкл Джексон ходил с телохранителями и ездил в каких-то бронированных машинах, ну разве это жизнь. Это все мешает, это все плохо.

— А то, что актеры включаются в политическую игру, это что такое?

— А это такая природа, я так думаю. Ну известно, что в театре все ненавидят друг друга, хотя очень любезные. И это такая природа, это такая детская игра актеров. А чтобы еще больше расширить круг, они занимаются тем, что к их профессии не имеет отношения. Кстати говоря, это опасно, потому что в этой молодой и становящейся демократии очень опасны непрофессионалы. Я, например, стараюсь не заниматься политикой. Я считаю, что это очень большая ответственность и серьезная профессия.

— Вот мы как-то с тобой говорили о Ростроповиче, помнишь?

— Ну есть люди, которые хотели бы, скажем так, разрушить Берлинскую стенку; Ростропович тут как тут, на быстром самолете прилетает, садится под стенку и играет на виолончели. Происходит там что-то у Белого дома, он тут же откуда-то прилетает и появляется у Белого дома. Он, видимо, уверен в том, что своим присутствием приклоняет чашу весов в ту или иную сторону. Это немножко по-детски преувеличенно, но симпатично.

И потом я совсем не уверен, что тот или иной политический деятель достоин того, чтобы перед ним преклонялись, или то или иное политическое течение достойно того, чтобы некритически следовать ему. По-моему, эта страна должна была бы уже давно научиться, что этого делать нельзя.

Потому что вступать в партию — это то же самое, что вступать в банду. А банда, она существует по своим правилам, ей надо подчиняться. Это все-таки немножко воровская малина, скажем так. А люди очень боятся быть независимыми и свободными и поэтому вступают все время в какие-то компании, в какие-то банды, все вместе орут, все вместе кричат, и потом банда их поддерживает, банда их кормит, банда их прикрывает. Это от бессилия, от одиночества, от страха происходит.

Я все-таки считаю, что если уж требовать невозможное от каждого человека (а невозможное надо требовать!), то лучше каждому быть независимым и не бояться менять свое мнение. Вот сегодня думаю так, а завтра уже не думаю так, потому что вчера ошибся, извините.

Это будет гораздо нравственнее, чем сказать, что, знаете, я думаю про себя, что ошибаюсь, но это безнравственно менять мнение, поэтому я его менять не буду.