10 декабря в Осло Ян Рачинский от имени «Мемориала» (ликвидирован Минюстом РФ после признания иностранным агентом) получил вместе с украинскими и белорусскими правозащитниками Нобелевскую медаль премии мира за 2022 год.

По праву вместе с ним на сцене могли стоять основатели «Мемориала»: Сергей Ковалев, Арсений Рогинский и Андрей Сахаров. Никого из них нет сейчас с нами, но их голоса и мысли сохранил наши обозреватель Юрий Рост.

Рекомендация: вместо «чеченской войны» подставьте современную…

Сергей Ковалев и Арсений Рогинский, 2007 год. Фото: архив «Международного Мемориала»

Кроме хозяина в разговоре участвовали правозащитники Сергей Ковалев и Арсений Рогинский. Они ели макароны «по-флотски» (ну что было) и разговаривали о судьбе страны, на которую в те годы особенно остро влияла чеченская война, ее резким критиком выступал Сергей Ковалев. В 1994 году он был Первым Уполномоченным по правам человека в России, его признавали во многих странах человеком года, он появлялся на страницах газет всего мира, выражая наши с вами (ну у кого они есть) интересы, его мечтают изгнать из Государственной думы, и власть пытается с ним не считаться. Но для нас с вами это не имеет значения. Власть — временна, достоинство — вечно.

Арсений Рогинский — многолетний сиделец за наши человеческие права и один из основателей «Мемориала», уже после его смерти признанного иноагентом и ликвидированного российскими властями. Что не помешало этой уникальной правозащитной организации получить Нобелевскую премию мира 2022 года вместе с белорусским адвокатом Алесем Беляцким и украинским «Центром гражданских свобод».

В издательстве «Бослен» в 2023 году выйдет книга Юрия Роста «Третьим будешь» — разговоры в Конюшне», где будет напечатан этот и еще двадцать два разговора с пристойными людьми. Темы разговоров, к сожалению, не устарели.

Война в Чечне, 1994 год. Фото: Сергей Величкин / ИТАР-ТАСС

Юрий Рост: Любая война должна оставить после себя неимоверно возросшую массу ненависти. Согласны?

Сергей Ковалев: Я спросил однажды Приставкина (см. сноску 1): «Что, с вашей точки зрения, главный итог афганской и чеченской войн?» А он ответил: «Я могу говорить как писатель, а могу говорить как председатель Комиссии по помилованию. Вам что более интересно?» Я подумал и сказал: «Как председатель Комиссии по помилованию». Он говорит: «Как председатель Комиссии по помилованию отвечаю вам следующее: сейчас у меня каждый четвертый, которого я рассматриваю, «афганец». А скоро у меня каждый третий будет — человек с этой войны». И дальше он сказал: «Отравлены так, что будут стрелять и убивать. А потом все будут приходить в эту комиссию: приговорен таким-то к такой-то мере, просим вас…»

Я был на чеченской войне и скажу, что чеченцев это мало изменит.

ЮР: В каком смысле?

СК: Психологически. Ну да, они давно уже сжались. Они помнят депортацию 44-го года, это народ, обладающий, в отличие от нас, русских, исторической памятью.

ЮР: Расскажите, за что вы сели.

Арсений Рогинский: Сережа Ковалев — за «Хронику текущих событий» (см. сноску 2), известный бюллетень самиздата. То есть в чистом виде за информацию о нарушениях прав человека.

Давай расскажу свою историю про 85-й год. Это чудная была история. Я ее помню как наяву. Значит, огромный барак, я закосил и не пошел на работу, ну устал, не могу, на бетоне несколько дней. Это было под Вяткой, в последнем из моих пяти лагерей.

ЮР: Ну вы оба от звонка до звонка отсидели?

АР: Да, конечно. Только что у меня четыре, а у него плюс три (см. сноску 3). Что существенная разница.

ЮР: Ты, Сережа, в Вятке тоже был?

СК: Нет. Я сидел в Перми, потом тюремный срок досиживал недалеко от Казани. А потом уж был на Колыме в ссылке.

АР: А меня возили все время, потому что считалось, что я оказываю дурное воздействие.

СК: Как это пишут в их документах —

«оказывал отрицательное влияние на отрицательную часть осужденных».

Сергей Ковалев, 1975 год. Фото из архивно-следственного дела

АР: Они говорят про осужденных, а я все время оказывал на себя самого отрицательное влияние, и меня все время возили по лагерям. Пять лагерей за четыре года — это довольно много, в разных концах страны. И кончал я свой последний срок в Кирово-Чепецке. Это такой городок в скольких-то километрах от Вятки, значит, от Кирова.

Там была такая история. Таскал, таскал я этот бетон паршивый, надоело мне таскать. Не помню, может, правда заболел, а может, закосил, не буду врать. Короче говоря, все на работе, а я один лежу в бараке на сто сорок человек. И вдруг входит пьяный опер, подкумок. Он не кум был, а заместитель начальника оперчасти — подкумок, человек по кличке Миша Фонарик.

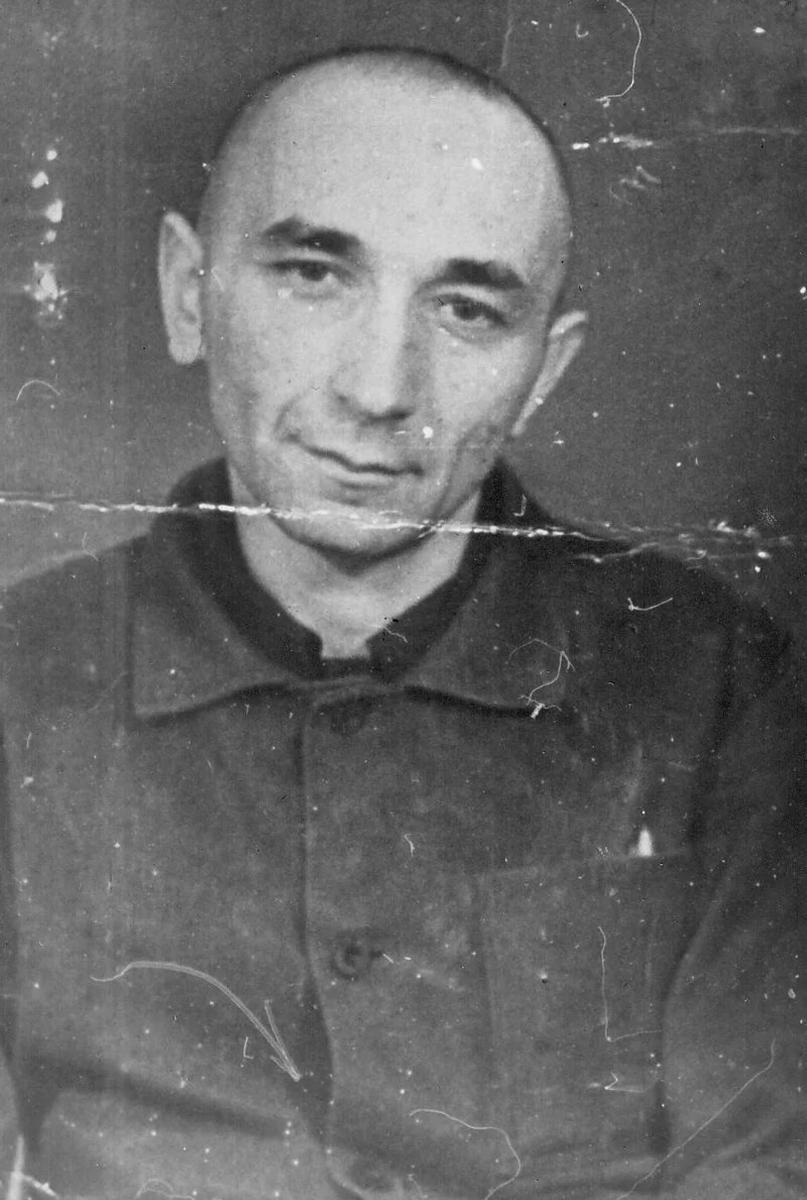

Арсений Рогинский в лагере, 1983 год. Фото: архив

Он был всегда пьяный, ходил в шароварах почему-то и в тренировочном костюме. Он спрашивает: «Рогинский, что лежишь?» — «Болен, — говорю, — гражданин начальник».— «Справка есть?» — «Всё есть». Он говорит: «Рогинский, помоги».— «А что помогать-то, гражданин начальник?»

Вижу, что пьяный, ясно, что никакой провокации быть не может. Он говорит: «Пойдем со мной в ленинскую комнату». В каждом бараке места не хватает для людей, там люди, как свиньи живут последние. Но ленинская комната, где политзанятия проводятся, — это святое. Ладно, иду в ленинскую комнату за ним следом, он в своих штанах, говорит: «Слушай, понимаешь, мне сейчас на стул не влезть».

Я понимаю: пьяный, ну не влезть. Он мне: «Сними, пожалуйста». — «Что снять?» — «Вот это…» Я говорю: «Что это, не понимаю». — «Ну вот это сними, Рогинский, я тебя прошу. Ну, человек же ты, сними». А это висел «Моральный кодекс строителя коммунизма». Я говорю: «Как снять?» — «Сними!» — «Зачем?» — «Я тебе говорю, сними».

Я растерялся: «Так все же гладко там, ну рамка, все чистенько, покрасили недавно».— «Сними».

Я поднимаюсь на стул, снимаю и говорю: «Все ж таки, Миш, ты мне скажи, почему?» — «Устарело!»

Взял и пьяно ушел из барака. И тут я понял, что что-то произошло.

ЮР: А ты ничего не знал?

АР: Нет, ну какой-то Горбач пришел к власти, один хмырь сменил другого хмыря, ну какое мне дело, ты пойми. Какое нам дело во всех этих фамилиях разбираться. Ну начальники там какие-то сменяют друг друга, мало ли чего как.

И тут вдруг — «Устарело».

ЮР: Вот истинное изменение состояния души.

АР: Тут я понял — что-то произошло. Немедленно левое письмо закинул на волю — давайте, мол, объясняйте: что, почему и как. Потому что по газетам я, честно говоря, ничего не мог понять.

Все говорят, что надо уметь читать газеты эти коммунячьи, знаешь, да, между строк. А я так и не научился. Поэтому я по газетам так и не мог…

ЮР: Ну да, там по некрологам надо было читать, по ряду подписей.

АР: И кто там у кого председатель похоронной комиссии… Не мог я ничего понять.

Но тут я понял: если мне Миша Бабин, по кличке Фонарик, мой подкумок родной, говорит, что устарело, значит, что-то происходит.

ЮР: Мои воспоминания, конечно, не столь богаты. Но я помню… Андропов — он еще раньше был, да? На год раньше был (см. сноску 4). Умер Андропов, и мне вдруг показывают «Правду», тогда она была полноценной газетой. Там портрет Черненко и внизу сообщение ТАСС: «Пленум ЦК партии постановил избрать Черненко Константина Устиновича Генеральным секретарем ЦК КПСС и… похоронить его на Красной площади». Кто-то склеил газетку так ловко.

И еще я видел потрясающую одну штуку — картину в то время — репетицию похорон. Это был совершенно потусторонний акт. Возвращался как-то домой через Манежную площадь. Вижу: не пускает милиция, и никого нет на площади. От Колонного зала Дома союзов едет грузовик с опущенными бортами. Пустой, никого нету, и за ним этим гусиным шагом идут с оружием кремлевские курсанты, а за ними — скорбная группа товарищей.

Жуткое было зрелище. По пустой площади едет пустой грузовик на Красную площадь в сопровождении этих людей. Это была репетиция похорон генсека Черненко.

Похороны Генерального секретаря ЦК КПСС К.У. Черненко. Фото: Виктор Будан, Олег Иванов / Фотохроника ТАСС

Сережа, ты был уже на свободе, да? Какое было ощущение от этой новой жизни? Подозревали ли вы, что через какое-то время выйдете из подполья и будете законно продавать «Хронику» в киосках Союзпечати? Было ли такое предположение? Стало ли для вас очевидным, что возможно сотрудничество с новой властью, на протяжении этих десяти лет? И это ощущение возникло у всех диссидентов, или…

СК: Нет, конечно, никоим образом. Далеко не у всех, и до сих пор далеко не у всех. До сих пор многие упрекают, скажем, таких, как я: «Как же ты можешь сидеть в этой Думе, вот с этими людьми, как же ты можешь с ними разговаривать?» И честно признаться, такой вопрос есть, конечно, есть.

ЮР: А как, Сережа, ты можешь, действительно? Ты же был даже в прошлом Верховном Совете.

СК: В президиуме Верховного Совета.

ЮР: Даже в президиуме.

СК: Ну, наверное, хочу или не хочу, все равно сведу эту тему к вопросу о вине. Когда шел процесс над КПСС в Конституционном суде (см. сноску 5), после моего выступления в качестве свидетеля ко мне подходили жать руку, и коммунисты в том числе.

Единственным, кто мог иметь мужество принять решение по очевидному делу, был Конституционный суд.

Конечно, партия должна была быть распущена, в этом нет сомнения. Но вопрос о вине не такой простой. Понимаешь ведь, ну кто, же в конце концов, терпел произвол партии? А кто же, в конце концов, из шкурных соображений поддерживал все решения партии? Но ведь не партийцы же только.

Сергей Ковалев — лаборант кафедры биофизики МГУ, 1955 год. Фото: архив

ЮР: Сейчас, перенося ситуацию на нынешние изменения, мне кажется, что вся страна была построена по принципу круговой поруки. Очень много людей было втянуто в преступления. Возьмем Чехословакию, Венгрию: как можно было, допустим, простому человеку, даже не очень поддерживающему строй, осудить все это дело, если его сын был солдатом.

Огромное количество людей выполняло некий приказ, молча поддерживало все, что происходило, все преступления, которые здесь происходили.

СК: Вместо слова «поддерживало» надо ставить — «не противодействовало».

ЮР: Да, согласен. Вся страна не противодействовала, молчала, и, в общем, это в значительной степени укрепляло правящую власть в некой уверенности, что все можно с нами творить безнаказанно, и народ — это быдло, некая инертная масса, которая принимает все, что ей подают.

СК: Ну конечно, быдло. Я думаю, что так наши правители и рассуждали. В их терминологии.

ЮР: Да, в их терминологии, конечно. И вот сейчас возникает ситуация другая, отличная от прежней, когда якобы другие действуют по приблизительно тем же самым старым схемам и в расчете на то же самое молчаливое согласие этого народа.

И оказывается, что, несмотря на то, что дети находятся в армии на фронте (идет чеченская война. — Прим. ред.), народ не принимает и не хочет разделять будущую или уже действующую вину вот этих самых руководителей. Мне кажется, что это существенный поворот в сознании страны. Или, может, я заблуждаюсь?

СК: Ты хочешь сказать, что сейчас многое изменилось, и народ как бы смеет свое суждение иметь? Вот к чему твоя точка зрения сводится-то?

ЮР: Она сводится к тому, что народ больше не хочет разделять ответственность с властью.

СК: И потому не молчит?

ЮР: Да.

СК: Я этого не ощущаю. Что хочет разделять народ и чего не хочет —

по этому поводу ничего не известно. Русская интеллигенция всегда была идиотом, понимаешь. Сегодня она такая же точно, как сто лет назад, ей-богу. Не меньше и не больше. И когда начинают рассуждать о народе: народ то, народ сё…

АР: Я не знаю, как в этом разобраться, и, может, вообще нам нужно исключить сейчас эту категорию, как настроен народ. А вот та мысль, что Сергей сказал, она важна. Не знаю насчет народа, ты возьми первых попавшихся сто депутатов и спроси про чувство ответственности и чувство вины.

Их ответ нам точно известен. Никто не ощущает себя виноватым, никто и ни за что: «Это почему я виноват? Ты с ума сошел. Я вообще к этому отношения не имею».

СК: Связь между тем, что я двенадцатого числа такого-то месяца такого-то года проголосовал за Ельцина и тем, что Ельцин приказал… — предположим, Ельцин, или Грачёв (см. сноску 6), мне наплевать, все равно одно и то же — бомбить Грозный, эта связь отсутствует в сознании.

Значит, мы пришли к простой вещи: политическая культура отсутствует, и отсутствует правосознание. А следовательно — какого черта мы здесь рассуждаем о народе и о чем-то?

Давай отвечать за самих себя в нашем мироощущении. Нам еще десятилетия жить до того, чтобы пытаться характеризовать кого-то вне себя.

Ты понимаешь, о чем я говорю?

ЮР: Да. Ты помянул Ельцина, Сережа, ты поддерживал же Ельцина, да?

СК: Разумеется.

Фото: Валерий Христофоров / Фотохроника ТАСС

ЮР: На чем была основана твоя поддержка?

СК: Очень простые вещи. Вот я тебе скажу, Юр, я помню наш разговор в 89-м году с Андреем Дмитриевичем Сахаровым (см. сноску 7). Тогда ведь была какая ситуация: Андрей Дмитриевич, ночь промучившись, решил, что он идет только по списку Академии или ни по какому.

ЮР: Уступая дорогу Ельцину.

СК: «Уступая дорогу Ельцину» — вот не было у него этого. Он считал, что он должен идти от Академии. Я спросил его: «Андрей Дмитриевич, а вы не думаете, что вы, может быть, теряете шанс получить трибуну на съезде народных депутатов? И что вы обманываете ожидания избирателей, которые так единодушно выдвигали вас?»

Он сказал: «Тогда нам надо разойтись с Ельциным по разным округам. И тогда мне нужно вступить в соглашение с Ельциным, а я не хочу этого делать».

Мой первый комментарий, я тогда оказался в Америке, относительно блестящей победы Бориса Николаевича, состоял в следующем. «Это не за Ельцина голосовали избиратели, они голосовали против системы».

И все наши выборы того времени, 89-го и 90-го годов, были не за, а против. Ну, это все понимают сейчас. Достаточно было быть против, чтобы оказаться быть избранным «за». Возникла такая концепция: черт с ним, что это человек из номенклатуры, но зато он специалист, он знает, где берут цемент и где лежат трубы. Давайте воспользуемся его специальными знаниями. Вот эта идея-прагматик, в общем, казалась чрезвычайно разумной. Казалось, что идеология, прошлая идеология, не срослась с должностями настолько сильно, насколько она срослась.

Увы, оказалось, что нет у нас специалистов.

Андрей Дмитриевич Сахаров. Фото: Игорь Зотин, Валерий Христофоров / ТАСС

ЮР: Ты не согласен, Арсений?

АР: Нет, я абсолютно согласен. Я просто думаю, что Сережа пошел по легкому пути. Дело в том, мне кажется, что есть кусок, который легко проанализировать: 89-й, 90-й и 91-й даже, и есть кусочек, на котором мы все равно с тобой споткнемся.

ЮР: Это?

АР: 93-й. Ну, понятно, сентябрь — октябрь (см. сноску 8). У каждого своя дорога из этого кусочка. Мы с Сережей прожили эти дни вместе и абсолютно одинаково отнеслись. Ну вот абсолютно, не было вообще ни секунды разнобоя.

Мы были около Белого дома, когда прорвали заслоны, и эта коммунячья толпа окружила Белый дом. И когда бежали эти милиционеры побитые, мы всё видели своими глазами.

И потом мы стояли на Садовом кольце, на углу Калининского, когда мимо нас проходила торжественная толпа, счастливая такая, с розами, со словами: «Банду Ельцина под суд» и «Янки, убирайтесь», — поскольку это было рядом с американским посольством.

Но потом, после этого, был следующий день. И, понимаешь, вот у меня нет ни секунды сомнения в праведности, например, моей позиции, тут уж каждый за себя отвечает.

ЮР: Ты можешь определить эту позицию?

АР: Да, могу определить. Я сказал бы так: я в эту минуту был солидарен с всенародно избранным президентом Российской Федерации.

Третьего числа у меня не было никаких сомнений по поводу него. Более того, у меня не было никаких сомнений по поводу того, что это надо остановить. Было страшное ощущение, что по городу идет толпа погромщиков и что мы возвращаемся в неизвестно какое позапрошлое.

Потом наступил день 4-го, когда была реализация моего… как сказать, это не страх, что-то другое. Материализация ужаса. Ну, когда стоял этот танк и палил по Белому дому. То, что я увидел уже все-таки по телевизору, рядом я не был в эту минуту.

Потом я подошел, но это уже не имеет значения. И вот в эту секунду я споткнулся. Я не могу найти в своем длинном, довольно стройном, выстроенном жизнью мировоззрении места этому дню. Все понимаю, а этот кусок дня не понимаю. Мне кажется, что это был какой-то момент, который не втыкается в линию.

Всю жизнь по линии ходишь, только чтобы в дерьмо не вляпаться, ни налево, ни направо, понимаешь? И 4 октября, черт побери, когда они долбали по Белому дому, у меня не было комплекса вины, не было. В эту секунду, я помню, я сидел у телевизора и не комплексовал. Комплексовать я начал позже. И на самом деле, это во мне не кончилось и до сегодняшнего дня.

И сегодня я не могу понять, так ли я логичен даже внутри своей жизни, когда вот так запросто вычеркиваю этот эпизод и становлюсь на сторону этого танка. Понимаете, да? Потому что, если я не осудил, значит, я был в танке.

Логика здесь проста, такая только и может быть.

И надо разобраться.

Октябрьские события в Москве, 1993 год. Фото: Борис Кавашкин / ИТАР-ТАСС

СК: О, Арсений, это очень сложный разговор. А у меня впечатление, что я и до сих пор не ощущаю комплекса вины. Хотя я точно знаю, что сегодняшнего Ельцина сделал октябрь 93-го года.

АР: А я даже не понимаю этого.

СК: И мы с тобой восприняли этот октябрь так: это было явное нарушение Конституции, явное нарушение закона. Но это было вынужденное нарушение закона ради того, чтобы все принципы права и конституционного порядка не были нарушены. Это был трагический и сознательный шаг лица, гарантирующего правопорядок в стране, и этим шагом была предотвращена гражданская война.

ЮР: То есть гораздо большая катастрофа.

СК: Гораздо большая катастрофа.

Есть общий принцип права. Можно нарушить закон, если это нарушение закона предотвращает куда более тяжкое по последствиям нарушение другого закона. Таков был мой подход, и я до сих пор его держусь. Но, понимаешь, может быть, это был подход про другого человека… Это был подход, так сказать, про нас с тобой.

АР: Прекрасно. Потому что и мир, то, что ты имеешь в виду под миром, он, видимо, точно так же воспринимал эти события. И большинство людей, которые приняли октябрь 93-го года, я думаю, они тоже так воспринимали.

Ты знаешь, он мог бы нас спасти, то есть нашу последовательность на всю жизнь, этот президент, если бы сам потребовал создания комиссии, если бы сам потребовал посекундного распорядка — кто, когда и какие отдавал приказы, от него и до командира взвода, который сказал: «Пли».

Понимаешь, да? И если бы вытащил наружу все фамилии, места захоронений. Мы же за это или нет? И мы всегда были за это, извините, с 5 октября мы были за это, я бы сказал.

СК: Я голосовал в Думе за создание комиссии. Хотя, честно сказать, прекрасно понимал, что никакой объективной и добросовестной комиссии Дума не создаст. Ну да, многие были против.

АР: Считали, что комиссия — антиельцинское деяние, как оно и было.

СК: Ну почему сразу антиельцинское? Вот ты же предложил бы прямо Ельцину эту инициативу, и я бы ее очень горячо поддержал. Вообще с Ельциным дело сложное.

АР: Вот если бы он это сделал, господи!

Президент РФ Борис Ельцин, 9 ноября 1993 года. Фото: Игорь Уткин, Александр Яковлев / Фотохроника ТАСС

ЮР: Вы пережили октябрь, последствия октября, и тем не менее отношение к Ельцину, несмотря на то что он не создал эту комиссию, каким-то образом сохранилось, да? Сереж, у тебя сохранилось? В какой-то степени?

СК: Ну да. Потому что все-таки не произошла эта большая война.

ЮР: Когда оно изменилось, это отношение, если оно изменилось? В какой момент? Ты спокойно же мог, допустим, встречаться с ним, потому что он понимал, что в какой-то степени он может опираться и на тебя, и на меня, да?

Ему нужна, возможно, была эта опора. Когда он эту опору потерял? Или когда она ему перестала быть необходима? Вот ты пришел к нему в кабинет докладывать. Это был тот же человек, которого ты знал раньше, или это был другой человек? И как он реагировал на тебя и на ту информацию, которую ты ему давал?

СК: Все-таки это был другой человек. Может быть, тот же, но не тот, которого я себе нарисовал.

Все мои предыдущие встречи с Ельциным —

это были встречи с человеком, думающим другими словами, чем я. Но, как мне казалось, думающим то же самое, что я.

Я полагал, что я думаю точнее, но легко прощал, так сказать, языковые расхождения.

ЮР: Терминологические.

СК: Ну да. А здесь это был человек обеспокоенный, встревоженный, с оттенком враждебности. Просто человек, принадлежащий к другому способу мышления.

Может быть, это был настоящий Ельцин, может быть, я до того ошибался в нем, потому что раньше мой образ Ельцина был такой — ну, конечно, человек своей судьбы и своей биографии, обкомовской биографии, разумеется. Но человек с некоторым очень здоровым стержнем. Человек, умеющий не приспосабливаться, а учиться, так сказать, политик с границей. Политик, который по необходимости политик, он имеет жесткий предел: тут я могу лавировать, вступать в соглашения с людьми, мне неприятными; это обязанность политика. Но вот дальше — все, дальше есть предел.

А здесь, как мне показалось, я встретился с политиком без границ. То есть с традиционным политиком, скажем так.

СК: Было два режима в новейшей истории, которые достигли совершенно замечательного результата: они помогли либеральной философии перекочевать в нормы права.

Человечество осознало, что если принципы либеральной философии не станут обязательными нормами международного права, то всё, каюк, мы больше не выживем на земном шаре. И это ведь и был главный результат Второй мировой войны. И два режима, гитлеровский и сталинский, способствовали этому. Не сразу поняли, что сталинский тоже способствовал, но потом поняли и это.

Вот для этого была нужна холодная война. Это стало нормой международного права и положило конец традиционной политике, это сделало ее анахронизмом.

Много вспоминают Андрея Дмитриевича Сахарова как человека, провозгласившего новое политическое мышление. В чем оно, собственно, состоит, это новое политическое мышление? В очень простой вещи —

в добросовестности. Никто из нас и помыслить не может, чтобы к другому залезть в карман. И это норма личностных отношений, личностной морали.

Однако в межгосударственных отношениях традиционная политика в том и состоит, чтобы залезть в карман к партнеру, и ни в чем больше. Так вот, новое политическое мышление — это в очень упрощенном виде перенос этики личностных отношений в область межгосударственных. Это простая добросовестность.

ЮР: То есть у нас был шанс выйти на уровень современной цивилизованной политики. Вы считаете, что сейчас этот шанс упущен и перспектива мрачна, или какие-то все-таки есть возможности для того, чтобы вернуться к этому?

СК: Просто этот шанс надо отбивать заново. Мы откатились далеко назад с чеченской войной. И нам надо отбивать этот шанс снова.

ЮР: То есть мы вернулись на исходные позиции?

СК: В одном смысле мы все-таки продвинулись: это готовность журналистов хоть изредка говорить правду.

У нас нет гражданского общества. Пока мы его не создадим, положение наше просто бесперспективное.

ЮР: А какие перспективы гражданского общества в сегодняшней ситуации?

СК: Смена поколения политиков, смена поколения судей. Очень важно иметь правосудие и уверенность в том, что это правосудие.

Надо создавать другое чудо. Чудо личной ответственности. Отсюда ощущение личных возможностей. Я — гражданин этой страны, я могу не терпеть власти, которой я не хочу, и отдать полномочия власти, которой я доверяю.

На самом деле, невозможно жить в стране, где первые лица лгут. Недостойно. Унизительно. Жить, как мы жили в стране все эти семьдесят лет.

Показывают по телевизору пожилого человека с густыми бровями, а все точно знают, что он врет. Он точно знает, что он врет. Более того, он точно знает, что все знают, что он врет. И это ничего не меняет, он врет и врет. Вот нельзя этого терпеть.

А сейчас мы, так сказать, двигаемся в этом же направлении. Ну что это такое — официальные сообщения о событиях в Чечне? Подписанные временным правительственным информационным центром. Значит, мы смотрим и слушаем сообщения этого центра — все вранье от первого до последнего слова.

Но это же невозможно: официальное правительственное сообщение! Ну что это за правительство, которое врет?

АР: Мне кажется, что Сережа сказал главное: совершенно неизвестно, в какую сторону мы тянемся по линии политики.

Арсений Рогинский в Ленинграде, 1979 год. Фото: архив «Центра Восточной Европы»

Вот это точно ощущает сейчас каждый человек. Понимаешь, он открывает «Российскую газету», а рядом кладет «Московские новости», и видно, что правительственная газета врет. Так как-то медленно, но упорно и с большим охватом мы поперли в сторону лжи.

Сначала лгали ведомственно, знаешь: «Мы раскрыли столько-то преступлений». Но все знают, что ни хрена они не раскрыли. Ну ладно, это можно простить, вроде как все отчитываться у нас горазды. А сейчас стали как-то так массированно врать. Массированно по всем ведомствам, по всем линиям. И все под покровом первых лиц.

Поэтому-то у всех такое трагическое ощущение, понимаешь? Пошла словно стенка на стенку не по линии «ты за коммунистов или против», а просто: ложь против правды.

Причем вот это истерическое и массированное вранье, оно действительно как-то завязано на эту войну. Мы это раньше так не чувствовали?

СК: Ну, господи, ну как, безумно врали. Между прочим, я вспоминаю эпизод, как я на первом же заседании Президентского совета объяснялся ровно на эту тему. Я сказал: «Слушайте, что происходит в этой администрации?» И напомнил случай с тем, как терялся президентский указ.

Борис Николаевич при этом присутствовал. И я просто не заметил, не ощутил, я не готов был понять, что он на самом-то деле смотрел на меня тогда так же, как смотрел, когда мы разговаривали о Чечне.

Я рассказывал чудовищную историю. 8 ноября 91-го года своим указом Ельцин назначает Гайдара (см. сноску 9) и многих, кто с ним, на их правительственные должности. 8 ноября он назначил рекомендованного Гайдаром руководителя аппарата правительства, им был назначен Алексей Головков (см. сноску 10).

А этот указ от 8 ноября, подписанный Ельциным, потерялся. Ищут, не могут найти. Что делать? Неделя проходит, десять дней проходит, Гайдар собирает там каких-то министров, идет к Ельцину и говорит: «Борис Николаевич, указ потерялся. Вот вам текст, подпишите заново».

Ельцин стучит ногами и руками, говорит: «Что такое?! Kaк это указ президента потерялся? Ищите, как хлеб ищут. Это что такое?!»

Ну, ищут. Проходит время, не находят и уговаривают Ельцина подписать второй указ. Ельцин его подписывает. Что бы вы думали? И второй потерялся! И опять ищут.

ЮР: Это анекдот, который ты хотел рассказать?

СК: Нет, это не анекдот, это быль. Анекдот я хотел рассказать совсем другой, про чудо.

…И опять ищут. И наконец находят, но первый указ. Ну так, немножко в утрированной передаче, Илюшин (см. сноску 11) достает его из кармана и говорит: «Ахти, батюшки, кто бы мог подумать, что он здесь был!»

И Головков вступает в должность, если я не ошибаюсь, 14 января. Это вместо 8 ноября. Вступает в должность, ну и, естественно, застает свой аппарат целиком сформированным. Потому что работают в аппарате правительства те же люди, которые сидели в кабинетах аппарата правительства. Ну кто это такие, вообще не надо объяснять.

И вот я рассказываю всю эту историю примерно так же, как ее сейчас рассказал, на первом заседании Президентского совета. И говорю: «Слушайте, ну невозможно же так работать. Если президент — хозяин в своей администрации, то он должен немедленно найти и вышвырнуть вон с волчьим билетом того чиновника его администрации, который посмел ослушаться президентского указа. Иначе он не хозяин. А если он этого не сделает, то хозяин уже не он, а тот, который потерял указ».

Жду реакции, что мне Борис Николаевич или кто-то другой скажут, что, Сергей Адамович, вы неправы, все это было совсем не так, этот указ, я не знаю, не терялся, или были основания переписать его, или там что-нибудь еще наплетут.

Нет, все молчат. Следующий пункт программы, что мы там дальше будем обсуждать.

Президент России Борис Николаевич Ельцин. Фото: Александр Сенцов, Александр Чумичев / Фотохроника ТАСС

ЮР: Все-таки чем это отличается от бомб Грозного, вот эти указы? Так были бомбы или нет? Отдавал указание президент или не отдавал?

СК: Ну одно и то же, понимаешь. Я думаю, что я просмотрел того Ельцина. Ему было неприятно это слушать. Это я усек. Он никак не отреагировал.

ЮР: То есть это позволяет сделать предположение, что он не вполне владеет ситуацией сейчас.

СК: Ну я не знаю, вполне он владеет или он сознательно допускает игры этого рода. Знаешь, как бывает в хорошо организованных конторах? Я — начальник, я — добрый, а он — мой помощник, он злой, сволочь. Поощрять буду я, а увольнять будет он. Мы с ним так договорились.

Может быть, это и так, откуда мне знать? Может, эта потеря указа была договорная, а может, тот, кто его терял, точно знал, что он не будет наказан. На него все шишки повалятся. Он потерял, сволочь. Но его за это не накажут, а может, даже обласкают.

ЮР: То есть он отдал приказ бомбить, я не давал.

СК: Да. Или он не отдавал, или мне об этом ничего не известно. Откуда мы знаем? Борис Николаевич Ельцин отдает указ прекратить бомбежки Грозного. А потом к этому указу он пишет маленькую бумагу, совсекретно: этот указ можете исполнять по особому решению с того момента, который будет особо обозначен.

У меня полное ощущение, что сейчас государство изменилось: стало бесконечно более лживое и циничное. Вот этот аспект очевиден.

АР: Если завтра, даст бог, закончится эта война, а еще будет соответствующая пропагандистская упаковка, то через полгода все это забудется. И дальше мы будем жить.

ЮР: Стоп. Где? В чем? Ну-ка, ответь.

СК: В советском государстве.

АР: Да ни хрена, Сережа.

СК: А мы и продолжаем жить в советском государстве. И это вопрос, на самом деле, поколений. Тут невероятно трудная, почти безнадежная задача ускорить время. Но на самом деле за безнадежные задачи только и надо браться. Невероятно трудно, но нельзя сказать, что неисполнимо.

ЮР: Скажите: мы все считаем, что они шахматисты, а на самом деле они, возможно, доминошники? Мы в уме проигрываем шахматные ходы, выстраиваем какую-то жуткую концепцию, а оказывается, что там просто «рыба», и всё, и конец. А?