1. Эмигранты

Крутой холм, на который я с трудом забрался, профессора прозвали «медленная смерть». Он был увенчан библиотекой, а без нее в Тарту мало кто обходится. Помимо нее вершину украшали живописные руины готического собора, где в хорошую погоду устраивали концерты. Погода была так себе, и холм был пуст, если не считать моего провожатого. Не обращая внимания на достопримечательности, он привел меня к самому краю оврага и торжественно объявил: «Здесь началась русская политическая эмиграция, отсюда князь Курбский сбежал к полякам». Не зная, что сказать, я снял кепку и сфотографировался на память. Внизу играли в теннис, и бежать мне было некуда: я ведь уже там.

Впрочем, далеко не все считали нашу эмиграцию политической, многие предпочитали называть ее «колбасной».

Считалось, что мы продали родину за колбасу, но это сильно удешевляет первую и неправдоподобно повышает цену второй, даже если она сервелат.

Сам я в такую сделку не верю, потому что мне есть чем торговать. «Новая газета» наградила меня одним квадратным метром земли, расположенным в самом центре России, как раз в том месте, где упал Тунгусский метеорит и куда добраться можно только на вертолете. Тем не менее недвижимость греет душу, и я храню купчую на черный день.

Кажется, он уже пришел: на мою собственность нет спроса.

Новым эмигрантам хуже.

Мы уезжали навсегда и пользовались другой временной шкалой. Единицей ее была вечность. Мы верили в незыблемость советской власти, считая, что меняться она может только к худшему.

Так оно, в сущности, и произошло, но с промежутком в тридцать лет, которые все меняют: у нас не было опыта свободы, у них есть, точнее, был, и об этом трудно забыть по обе стороны границы.

Ремарк, большой знаток эмигрантской жизни, сравнивал немцев с нашими:

— Русские устроились получше, чем мы, — сказал Шварц.

— Они были первой волной эмиграции, — заметил я. — Им еще сочувствовали… Когда эмигрантами стали мы, мир давным-давно израсходовал свое сочувствие. Мы были докучливы, как термиты, и почти никто за нас не вступался. Мы не вправе работать, не вправе существовать, и документов у нас нет как нет.

По-моему, Ремарк не договаривает тут важного. Немцы тоже обладали свободой, и она им не понравилась. Гитлер пришел к власти не в Камбодже или на Кубе, а в духовном центре Европы. То-то Марк Твен учил своих детей немецкому, считая его языком будущего. Даже разрушенная Первой мировой войной Германия была могучей интеллектуальной державой. Страна с лучшим образованием, где профессора философии считались духовной аристократией, где «Будденброки» Томаса Манна выдержали сто изданий, где трудный «Закат Европы» Шпенглера стал сенсационным бестселлером. Здесь снималось чуть ли не лучшее в мире кино и ставились самые интересные спектакли.

Между двумя войнами Берлин был художественной столицей Европы, а Веймар достиг своего второго апогея.

Эту — другую — Германию не показывают в фильмах о фашизме, но именно в таком духовном пейзаже происходило возвышение Гитлера. Он пришел к власти не оттого, что мир вокруг него одичал. Скорее, перезревшая, истончившаяся культура сама отдала ему власть, разуверившись в своей способности ею распорядиться. Немецкие интеллектуалы Веймарской республики, пишет замечательный историк немецкого духа Рюдигер Сафрански, презирали все, что относится к демократии: «партийную систему, многообразие мнений и стилей жизни, относительность истин, непрерывно соперничающих друг с другом, усередненность и негероическую нормальность». Может быть, поэтому к сбежавшим от Гитлера на демократическом Западе относились с подозрением, считая, что они сами отдали то, чем другие дорожат.

2. Корова

Нынешнюю волну тоже встречают без энтузиазма. Не то чтобы и нас кто-то ждал, но сочувствия тогда было больше. Мы считались сбежавшими из заложников, к которым относилась вся страна, захваченная выжившими из ума «кремлевскими старцами» — как бы они ни назывались. Обладая лишь скудными знаниями о внешнем мире, отдавшие накопленное в обмен на свободу (и колбасу), мы не вызывали вопросов. Теперешним их задают.

— Где они были раньше? — спрашивает меня соседка. — Почему они допустили то, что произошло?

— У них не было выбора, не говоря о выборах, — отвечаю я наобум, почти веря в это.

— Правда в другом, — говорит моя свирепая жена, — за 30 лет они построили себе частный Запад — с устрицами, Ниццей и макиато.

— Я не знаю, что такое макиато.

— А они знают и не могут без него жить. Пока макиато не кончился, можно было не обращать внимания на то, что в стране нет свободы, закона и демократии.

Когда гарвардского ученого спросили, как построить в России свою кремниевую долину, он сказал, что прежде всего нужен независимый суд. «Но мы же, — возразили ему, — спрашиваем не о политике». «Вы хотите получить молоко без коровы», — сказал американец и уехал обратно.

— И эти — за ним, — поставила точку жена, — элои сбежали от морлоков.

3. Элои

Молодой Уэллс первым, как это ни покажется нам странным, придумал машину времени. Тогда он любил социализм и велосипед. (За страсть к последнему я готов ему простить слабость к первому.) Горячий поклонник двухколесного транспорта, Уэллс, кроме обычного, на пневматических шинах, завел еще и «домашний велосипед Хакера», на котором можно было крутить педали и никуда не ездить.

Герберт Уэллс. Фото: Википедия

Точно так выглядела и машина времени из романа, но она позволяла ездоку перемещаться по времени — четвертому измерению, разговоры о котором тогда вошли в моду, некоторые считали, что именно там располагается рай.

В будущем Уэллса действительно есть рай, но он неотличим от ада. Мы, как и рассказчик, понимаем это не сразу, хотя подозрения копятся с самого начала. Земля 8271 года выглядит так, как обещал Маяковский: «здесь будет город-сад». Город, правда, оказался заброшенным, зато сад не омрачали следы индустрии. Этот «заглохший Элизей» (Баратынский) населял счастливый народец элоев. «У них не было ни цехов, ни мастерских… Все свое время они проводили в играх, купании, полушутливом флирте, еде и сне». В лишенном противоречий обществе почти исчезли даже половые различия: «Сила мужчин и нежность женщин являются только жестокой необходимостью века, управляемого силой». Но в беззаботном будущем отношения стали гармоничными, как в галантном балете: «мужчина бежал за женщиной, бросая в нее цветы».

Не удивительно, что описывая застывших в бездельном безвременье элоев, путешественник по времени «счел окружающий меня мир земным раем». «Коммунизм», — подытожил автор, но тут же заразил нас сомнениями.

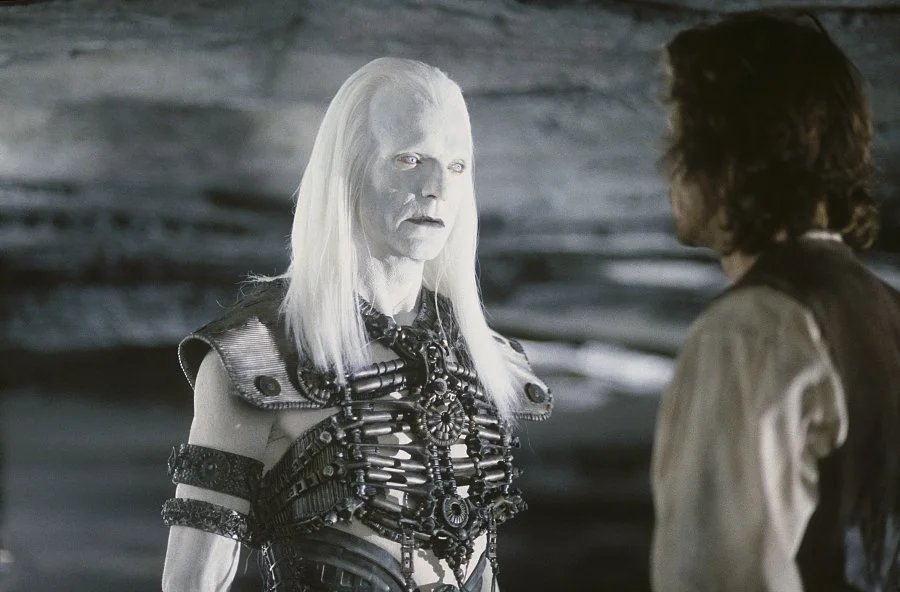

Кадр из фильма «Машина времени»

Элои Уэллса — легкомысленные и безбородые существа. Они будто бы пришли из куртуазного века, превращавшего взрослых в детей, а жизнь — в игру. Сбежавшие с полотен Буше и Фрагонара в фантазию викторианского века, элои представляют доведенный до крайности декаданс, о каком мог мечтать Оскар Уайльд или его самые горячие поклонники. Но Уэллса, отравленного прагматизмом индустриальной революции и живущего на ее родине, такая картина не могла соблазнить. Всматриваясь в утопию, он не мог не заметить, как она превращается в антиутопию, что происходит всегда, когда мы чересчур пристально исследуем нашу мечту.

4. Морлоки

Они пришли к Уэллсу из метро. Лондонская подземка угнетала любителя индивидуального велосипедного транспорта. Меня, кстати, тоже. Я вырос в городе без метро и всегда считал его нелепостью: передвижение без впечатлений.

Как и положено социалисту, Уэллс видел мир черно-белым и экстраполировал его конфликты настоящего в будущее.

Пока элита резвится на лужайках под нежарким британским солнцем, его лучи не добираются до рабочих в трущобах и на фабриках.

Эта незатейливая, хотя и не безосновательная классовая перспектива в романе предельно наглядна. «Верхи» и «низы» из наших учебников буквализировали определяющие их метафоры. Одни живут на земле, ставшей эдемом, другие — под землей, ставшей преисподней.

Морлоки, бесспорно, омерзительны. В одной главе они походят на «обесцвеченных червей», в другой — на «обезьяноподобное», «беловатое отвратительно ночное существо», вроде «лемура». Элои и морлоки не имеют ничего общего. Они говорят на разных языках, их разделяет день и ночь, у них разная диета. Элои, как ангелы, питаются плодами, морлоки едят мясо, причем — элоев. (Мотив каннибализма не отпускал Уэллса, в «Войне миров» марсиане завоевали землю, чтобы пить человеческую кровь.)

Но тут пора поставить не такой уж простой вопрос: кто из них с большим основанием претендует на право быть нашими наследниками? На первый взгляд — элои. Веселые дети эфира, убранные цветами, они целыми днями танцуют на траве, лишь на ночь находя убежище в развалинах былых храмов. Элои напоминают не столько пастушков из пасторальной живописи, сколько очаровательных и беззлобных овечек, пришедших оттуда же. Собственно, поэтому их употребляют по назначению: «Эти элои — просто-напросто откормленный скот, который разводят и отбирают себе в пищу муравьеподобные морлоки».

И как бы противны они ни были рассказчику и как бы «ужасно ни хотелось ему убить хотя бы одного», он не может не признать, что морлоки сохранили «в своей озверелой душе больше человеческой энергии, чем жители земной поверхности».

И действительно — морлоки заняты делом. Например, изготовляют одежду для элоев, которым викторианская стыдливость не позволяет расхаживать по райскому саду голыми. Более того, они сумели почистить и смазать похищенную ими машину времени и смогли заманить путешественника в ловушку. Приспособившись к среде, морлоки вступили с ней в прочный союз, в определенном смысле выгодный и для элоев. Ведь им, как тем же барашкам, обеспечена беззаботная жизнь, позволяющая избежать недугов старости, ибо их съедают до нее.

Но никакая честная, объективная оценка не заставит нас примириться с морлоками, которых, говорит Уэллс, мы и производим, сами превращаясь по пути в «прекрасные ничтожества».

Кадр из фильма «Машина времени»

«Машина времени» открыла любимый научной фантастикой жанр: роман-предупреждение. Нарисовав страшное будущее, Уэллс предлагал рецепт спасения, выписанный его Фабианским обществом (название это происходит от имени римского консула-медлителя Квинта Фабия Максима Кунктатора, а по-нашему соответствует фракции ярых врагов большевиков — «постепеновцев»). Универсальный выход можно свести к призыву поделиться. И в целом капитализм его услышал. Но элои и морлоки переросли свои классовые роли и стали емкими метафорами. Перекочевав из конца XIX века в начало XXI, они стали обидными кличками и сохранили свою вирулентность.

5. Зависть

Отношения между «элоями» и «морлоками» стали важным сюжетом отечественной словесности вообще, а после революции — особенно. При этом маски, которые они носили, могли радикально меняться.

Для Горького, скажем, морлоками были не рабочие, как для Уэллса, а крестьяне, тупо зарывавшие труд и жизнь в землю.

Но чаще писатели рассказывали об элоях, которые пытаются если не стать морлоками, то помириться с ними после того, как те пришли к власти.

Блестящий и столь же неудачный проект такого рода — «Зависть». Начав книгу так, как мало кому удавалось, — «По утрам он пел в клозете», Олеша позволил обладателю «высокопарной и низкопробной фамилии» Кавалерову уже на первой странице выплеснуть пафос этого сочинения. Оно строится вокруг классического конфликта: элой ненавидит морлока за то, что не может им стать. Этому мешает эстетская природа Кавалерова, выражающая себя во взгляде на вещи. Он не может их не описывать с помощью словесных инструментов из лучшей в нашей словесности «лавки метафор». Преобразованный ими мир съеживается, расцвечивается и обращается в игрушечный — как бы для эльфов, то есть тех же элоев.

«Обращали ли вы внимание, — пристает к нам Кавалеров, рассчитывая затащить к себе, — на то, что пенсне переезжает переносицу, как велосипед; что человека окружает разбредшийся муравейник маленьких надписей: на вилках, ложках, тарелках, оправе пенсне, пуговицах, карандашах?»

Трагедия Кавалерова в том, что его дар не нужен там, где морлоки одержали безоговорочную победу. Сюжет книги сводится к тому, что герой пытается им сдаться, но у него ничего не выходит, потому что, как и в «Машине времени», у элоев с морлоками нет общего языка. У Бабичева его вообще нет. Его речь составляют нечленораздельные звуки, продукт физиологии: «Мой кишечник упруг… ра-та-та-та-ра-ри… Правильно движутся во мне соки… ра-та-та-ду-та-та… Сокращайся, кишка, сокращайся… трам-ба-ба-бум!»

Это отнюдь не значит, что правда и жизнь на стороне поэта Кавалерова. Читатель ему сочувствует из-за его сходства с ним, как опять-таки Уэллс жалел элоев за то, что они больше похожи на людей. Но он же скрепя сердце признавал, что только морлоки способны на практическую деятельность. Вот и Бабичев производит колбасу «Четвертак».

Перейти на его сторону — задача, которую перед собой поставил Олеша, но с которой он не справился.

Слишком красив его язык, слишком силен художественный соблазн, слишком легко мы забываем о цели автора, и вместо того чтобы разочароваться в Кавалерове, мы отдаемся во власть его бельканто: «Она прошумела мимо меня, как ветвь, полная цветов и листьев».

Превращение элоя в морлока не удалось — до тех пор, пока за него не взялся наш современник.

6. Деградация

В «Тридцатой любови Марины» Владимир Сорокин знакомит нас с элоями зрелого совка. Героиня книги — принципиальная блудница. Она спит с диссидентами и аппаратчиками, пользуясь ими по назначению.

От одних Марина получает ноктюрн Шопена, от других — продуктовый заказ.

Так она порхает из одной постели в другую, пока в 30-й раз не наступает перелом: любовь к секретарю парткома инициирует метаморфозу. Марина провела свою порочную жизнь неоплодотворенной девой. И только твердая мужская сила государства смогла устранить дисбаланс власти и народа. «Вдруг впереди на бескрайней глади моря вспух белый кипящий холм, распустился живописным взрывом, который стремительно потянулся вверх, застыл во всей подробной форме Спасской башни».

Совокупление с «Кремлем» совпало трансляцией по радио советского гимна. Его слова о «союзе, сплотившем народы» рифмуются с пережитым Мариной и позволяют вникнуть в сокровенный смысл происшедшего слияния.

В оргиастическом порыве бесплодная до тех пор героиня впервые соединилась со своим народом. Перевоплощение элоя в морлока началось с оргазма.

Изжив тему пола, книга забывает о сексе и меняет жанр. Любовный роман становится производственным. Прозревшая Марина обретает смысл существования по месту новой работы. Здесь, в цеху, без отрыва от производства, происходит таинственная и величественная сублимация эротической энергии в механическую. На смену фрейдистской мистерии пола приходит марксистская мистерия труда. «Марина любовалась пляской отслаивающейся стружки. Извиваясь и крутясь, стружка падала на широкую ленту, которая медленно ползла и сваливала ее в просторный ящик».

Теряя половые признаки, Марина поглощается коллективным телом, снимающим все различия и способным изъясняться лишь набором обезличенных клише. Роман перестает быть читабельным. Типографские каракули выполняют декоративную роль и занимают лишенную даже абзацев страницу, расцвеченную полузабытыми аббревиатурами: «ПНР, ГДР, СЕПГ».

Собственно, это и есть язык морлоков, который Уэллс не удосужился выучить, а мы — понять.

7. Людены

Обратная ситуация — эволюция морлоков в элоев — произошла у любимых авторов уже третьего поколения. Братья Стругацкие смогли убедительно показать, как это происходит и почему из этого ничего не получается.

Каждый, кто, как я, помнит книги Стругацких наизусть, знает, что элоями у них были младшие научные сотрудники, для которых они и написали эту сказку. Она обещала построение коммунизма в одном отдельно взятом институте, который Солженицын называл бы «шарашкой», а Стругацкие — «НИИЧАВО». Девизом этого нового Телемского аббатства служило название книги: «Понедельник начинается в субботу». Другими словами, работать интереснее, чем развлекаться. Казалось бы, этот тезис больше подходит угрюмым пролетариям морлокам, но их здесь нет.

Старый конфликт в духе времени заменялся новым — бюрократическим: одни творят, другие им мешают.

Стругацкие воспели труд и вывели одурманенных им морлоков из подземелья под яркое солнце Мира Полудня. Убрав классовые противоречия за счет всеобщего торжества увлекательной работы, фантасты вырастили нового человека. Но и ему нельзя доверять до конца, как обнаружили авторы, обдумав свой проект.

Люди будущего, даже если их не называть «коммунарами», как это делали Стругацкие вначале, все-таки легкомысленны, доверчивы, смешливы и напоминают элоев — подросших персонажей из «Незнайки в Солнечном городе». За ними нужен присмотр взрослых, которые работают в секретной полиции, неизбежной и в Мире Полудня.

Тайным агентом добра служит Румата из повести «Трудно быть богом». В «Обитаемом острове» наиболее влиятельный персонаж — Странник, он же Рудольф Сикорски из организации, которая, пока аббревиатуру не распознала цензура, называлась Комиссия Галактической Безопасности. Все разновидности органов в этих книгах играют одну роль.

Кадр из фильма «Трудно быть богом»

В них служат рыцари добра, охраняющие нас от нас же. Мы же себя знаем и догадываемся, как опасны люди, оставленные на произвол своей бездумной воли и греховных соблазнов.

И чтобы исправить человеческую природу, писателям пришлось отказаться от нее.

Так у зрелых Стругацких появились «метагомы», они же «людены», взявшие себе имя из книги Хёйзинги — Homo ludens’ («Человек играющий»). Отменив труд, пусть свободный, желанный и творческий, они заменили его Игрой. Мы не знаем ее правил, более того, нам недоступны ее цели, возможно, и потому, что у игры их вообще нет. «Что же все-таки такое — метагом? — спрашивают у одного из них. — Каковы его цели? Стимулы? Интересы? Или это секрет?» — «Никаких секретов», — отвечает он, но на этом фонограмма прерывается».

Ясно лишь то, что, поднявшись над всем земным, забыв о руинах, которые мы считали прекрасными городами, людены вылупились из людей, чтобы парить во всей Вселенной, ставшей им не домом, а игровой площадкой.

Как говорит еще с ужасом кандидат в метагомы Тойво Глумов, «Как только они превратят меня в людена, ничего (НИЧЕГО!) человеческого во мне не останется». Но и он поддается соблазну войти в их число.

Сверхлюдям-метагомам не угрожают морлоки. Новые элои окончательно разорвали генетическую связь с ними, наконец отделавшись от всего человеческого. Вся жизнь люденов, — говорит один из них, — вне Земли: «Черт побери, не живете же вы в кровати».

Мне кажется, что Стругацкие, считавшие Уэллса своим первым учителем, смогли бы оценить эту параллель, но не обрадовались бы ей. Во всяком случае, когда я спросил Бориса Натановича, можно ли считать американцев в Ираке «прогрессорами», он положил трубку.

8. Надвое

Литература так ловко притворяется жизнью, что часто подбивает выносить из себя уроки и применять их на практике. У меня это всегда плохо получалось. Вот и сейчас, приняв деление на морлоков и элоев, я обнаружил, что оно, как всякий классовый подход, не применимо к конкретной жизни — моей. (Этим я сам себе напомнил персонажа Борхеса, который написал книгу «Как ввести в шахматы девятую пешку и почему этого делать не следует».)

Иногда, впрочем, мне кажется, что я встречал элоев — среди богемы. Легкомысленные и непостоянные, они, как Леша Хвостенко, жили там, куда попали, и, на манер пресловутой стрекозы, не заботились о зиме, считая, что она все равно не наступит. По-своему они были правы — иначе им бы не выжить в таком климате. Но я никак не могу считать богему бездельной, как элои. Напротив, она одержима трудом, кипит энергией и отвечает за перепроизводство стихов, картин и песен, не заботясь о рынке.

С морлоками еще хуже. Стоит подойти поближе, как их фигуры расплываются и меркнут, а на месте безликих пролетариев оказываются те, из кого состоит «глубинный народ», когда его таким не считают.

В сущности, и под землей, и на земле живут только люди.

Это не отменяет игру метафор, она позволяет «разделять и властвовать» над вымышленной реальностью. Мы не можем познать, — говорил Валери, — того, что не с чем сравнить. И лишь расщепив вещи, как я понял Конфуция, мы приближаемся к их сути.

Важно, однако, определить пределы игры, чтобы не залезать на чужую территорию, где действуют другие правила, включая те, которых нет вовсе. Честертон, современник и антагонист Уэллса, говорил: «Все люди делятся на две части. Одни делят людей на две части, а другие нет».