Добрейший, чуткий, отзывчивый, бескорыстный.

Всюду пишут: «Умер фотограф Ленкома», но ведь прежде Саша много лет был фотографом Таганки в ее самые успешные и самые драматические времена. Тысячи фотографий Высоцкого, Любимова, Эфроса, Демидовой, сцен из спектаклей…

За неделю до смерти Саша прислал мне свои воспоминания о Таганке, попросил поправить.

Волнующий, горячий, местами кровавый текст об отъезде Любимова в вынужденную эмиграцию, о возвращении, о разделе Таганки. А править там было почти нечего; так, шероховатости. И заголовок я ему вписал — блатной и любимый.

Перед вами мемуар Александра Стернина.

Александр Минкин

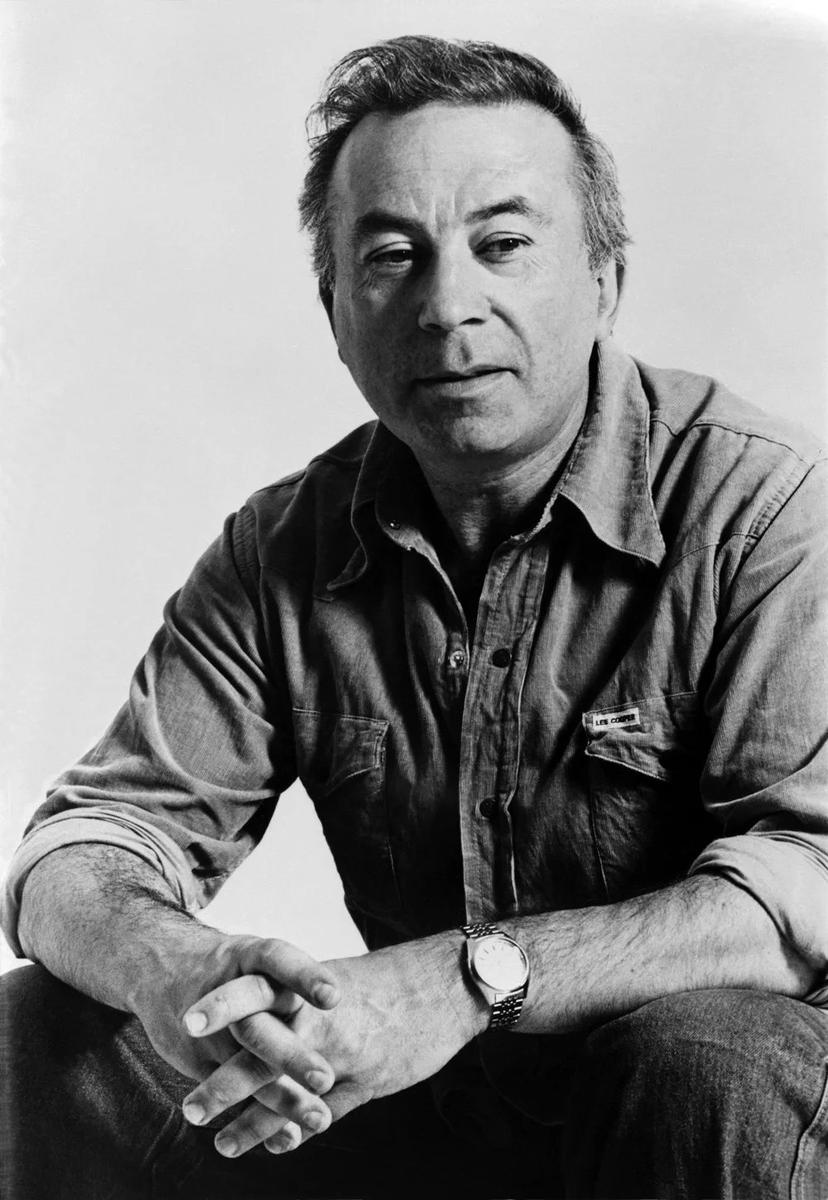

Александр Стернин. Фото: соцсети

Таганка! Все ночи полные огня

Обсуждали итоги сезона, чуть не уволили за какие-то провинности монтировщиков Кизеева и Кондратова, строили планы на будущее.

Слово взял Любимов: «Если они не разрешат «Высоцкого» и «Годунова», я уйду из театра».

Он сидел в первом ряду с краю и создавал выразительную диагональную композицию с остальным собранием. Воцарилась тишина. «Это серьёзно, я им не раз говорил, что так я работать не могу. Театр обрёл вторую жизнь на спектакле о Володе, а они эту жизнь гробят!» И он уехал ставить «Преступление и наказание» в «Риверсайд студио» в Лондоне.

Незадолго до отъезда он взял в театр режиссера Анатолия Васильева с группой актеров: Альбертом Филозовым, Людмилой Поляковой, Юрием Гребенщиковым, Борисом Романовым и другими артистами театра им. Станиславского, откуда Васильев вынужден был уйти. Васильев впоследствии не раз вспоминал с благодарностью, как Юрий Петрович подставил ему плечо.

Владимир Высоцкий. Фото: Александр Стернин

Уезжая, Любимов попросил Васильева присмотреть за спектаклями, не давать актерам расслабляться. Труппа напряглась — Васильев слыл хоть и талантливым, но очень жёстким режиссёром! Но страхи оказались напрасными.

Васильев не вмешивался в жизнь любимовской части театра, а занялся постановкой пьесы Славкина «Серсо» на Малой сцене. Репетировал он её четыре года, многие тайком потешались над его перфекционизмом, но получился шедевр, и спектакль объездил всю Европу и полмира.

Я делал слайды для проекций через окна — как будто бы дом делится воспоминаниями (ювелирная работа по монтажу множества изображений), а также всю рекламу по спектаклю. Моя жена Галя исполняла на рояле музыкальные и певческие номера и даже буги-вуги, которым её, выпускницу Консерватории, обучали знаменитые джазмены Игорь Бриль и Алексей Козлов!

В «Серсо» были заняты Алексей Петренко, Наталья Андрейченко, Альберт Филозов, Юрий Гребенщиков, Борис Романов, Дальвин Щербаков, сценография была Игоря Попова. Кроме того, Васильев перенёс на Таганку «Васса Железнова — первый вариант», где играли замечательные актёры: Георгий Бурков, Елизавета Никищихина, Алла Балтер, Василий Бочкарев.

Таганка тоже трудилась: Толя Васильев (таганский) репетировал «Клопа» Маяковского, Ефим Кучер, ранее поставивший «Пять рассказов Бабеля», что-то ваял в своём «Ефимарии». Мы с Олегом Казанчеевым готовили Новогодний карнавал и ждали возвращения Петровича. В общем, шла интересная театральная жизнь.

И тут пришли плохие новости из Англии: Любимов дал интервью западному изданию, где изложил все свои обиды на советскую власть. Реакция не заставила себя долго ждать. В посольстве сказали: «Ну что ж, было Преступление, будет и Наказание».

Юрий Петрович попросил разрешения остаться на лечение — в этом ему было отказано, а в театре прошло партсобрание, на котором его заочно исключили из партии и уволили из театра.

Вскоре умер Андропов, с которым Любимов мог решать какие-то вопросы, и генсеком стал Черненко. Любимова лишили советского гражданства. Всё это время в театре не ослабевала надежда на возможное возвращение Мастера. Пошли слухи о вероятном назначении Эфроса художественным руководителем театра, ему звонили, но он всё отрицал.

И вдруг 20 марта 1984 года объявляют собрание, и управление культуры во главе с Валерием Шадриным приводит Эфроса и представляет коллективу нового главного режиссёра! Как пошутил из Лондона Любимов: нового руководителя привели под конвоем «Человека с ружьём» (тоже Шадрина). Театр собрался в балетном классе, было очень много народу, и хотя ждали чего-то подобного, новость буквально оглушила!

После представления Анатолия Васильевича пошли вопросы и выступления таганцев.

Режиссер Анатолий Эфрос. Фото: Александр Стернин

Смехов сказал саркастически: «Перед тем как прийти в театр, Анатолий Васильевич позвонил Боровскому, поговорил с Демидовой, поговорил со мной, поговорил с теми, кого он хорошо знает, и сказал: «Ребята, у меня на Бронной неважно идёт, у вас тоже не очень — давайте поработаем, тем более что начальство этого хочет». Это первое. Во-вторых, мы знаем, что такое хорошо и что такое плохо. Мы знаем, какая разница между Иешуа и Иудой».

Тут Эфрос берёт слово: «Я действительно должен был бы поговорить с теми, с кем я в хороших отношениях, — с Аллой Демидовой, с Давидом и с тобой, Веня. Но я — другой человек. И поверьте, так будет лучше».

Анатолий Смелянский позже написал: «Эфрос разрешил себе войти в чужой театральный «дом» без приглашения хозяина и вопреки его воле… На Таганке, как в «Современнике» или в БДТ у Товстоногова, всё крепилось цементом общей памяти. Прожитая жизнь и память об ушедших соединяла всех теснейшими узами. Любому пришельцу тут было бы очень трудно, но в данном случае дело усугублялось тем, что не дом менял хозяина, а ненавистное государство навязывало дому нового владельца».

Вскоре после этого из театра ушёл Губенко. Несмотря на грозные запреты начальства покидать Таганку, перешли в «Современник» Смехов, Филатов, Шаповалов и Давид Боровский. Эфрос начал репетировать «На дне» Горького в непривычной для себя, «открытой», как он сам называл, манере.

О новых постановках — отдельный разговор, скажу только, что

после моего решения не уходить, которое возникло благодаря разговору в Лёней Филатовым (ты — Пимен, пиши свою летопись), мне нужно было найти своё место в новой ситуации.

Мы сошлись с Димой Крымовым — сыном Эфроса, который стал сценографом большинства новых постановок. Он оказался интересным художником, впоследствии и необычным режиссёром, и мы с ним сработались: делали буклеты и плакаты, коллажи и проекции. Так, в спектакле по прозе Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо» он придумал выставить в окнах на заднике Новой сцены фотографии девушек военных лет, и я с интересом взялся за эту работу.

Мы перебрали множество изображений, находили выразительные, я их переснимал и увеличивал до двух метров. Среди них оказались мама моей жены Гали и мама Маши Полицеймако. Кроме того, вдоль огромного уличного окна располагалась фотография девушки-снайпера длиной восемь метров! Лично печатал её на художественном комбинате на рулонной фотобумаге. Никаких компьютеров не было, стыковали всё вручную, но результат был отличный!

И, конечно, я много работал с Васильевым на «Серсо», тем более что моя фотолаборатория располагалась над Малой сценой, где шли репетиции, и Анатолий Александрович бывал частым гостем в моей каморке!

Александр Стернин, Вениамин Смехов, Леонид Филатов. Фото: из архива

Эфрос не стал занимать кабинет Любимова. Там сделали литчасть, и там находились завлит Маргарита Эскина и её помощница Нина Славкина, жена драматурга Виктора Славкина. Маргарита была отличная тётка, они бережно относились к кабинету, ничего там не трогали, а Петрович из-за границы вещал, что вот, мол, всё выкинули, стены закрасили и далее в этом духе.

Анатолий Васильевич сделал себе кабинет, объединив маленькую комнату архива и гримёрку Высоцкого. Тогда и снесли стену и поменяли окна. Когда пришёл Губенко, всё быстренько вернули назад!

Атмосфера в театре была гнетущей — сказывалось внутреннее неприятие ситуации работниками театра, но все помалкивали. Постепенно актёры втягивались в работу, репетировали «На дне».

Случались инциденты: как-то на репетиции Ольга Яковлева, игравшая Настю, запустила туфлей в лицо Вени Смехова–Барона. В результате он ушёл из театра, перешёл в «Современник».

Премьеры шли одна за другой. Спектакли получались вполне крепкие профессионально, но мне не хватало в них былого эфросовского блеска, тонкости нюансов, всего того, что составляло его гениальную режиссуру! Может быть, это было связано с его желанием ставить по-тагански?

Пресса по команде сверху всё это расхваливала. Зритель на его постановки ходил, но ажиотажа не было. Любимовские спектакли при этом шли, но без его имени на афише. Что-то сняли с репертуара, например, «Товарищ, верь!» и «Мастер и Маргарита», что-то оставили. «Товарищ, верь!» (спектакль о Пушкине) напоследок играли так, что наворачивались слёзы — такие возникали ассоциации!

Двадцатилетие Таганки отметили своеобразно: объявили выходной день, и велено было никому не приходить.

Я пробрался на балкон и сфотографировал пустой зал, ряды кресел, накрытые белой тканью как саваном, — вот и всё двадцатилетие лучшего театра страны! Прав был старик Станиславский, что у театра собачий век…

Скрашивало нашу театральную жизнь присутствие студентов — Эфрос и Васильев вместе вели курс в ГИТИСе, и ребята всё время были в театре: делали курсовые работы, этюды, частенько играли в спектаклях, некоторых потом даже взяли в театр! Молодёжь была на каждом шагу, и это радовало!

Все вместе мы отметили 60-летие Анатолия Васильевича. Он, правда, был грустный и на все хвалебные речи артистов отвечал: мол, я всё равно вам не верю, ну да ладно! Положение спасли студенты, которые, стоя вокруг юбиляра, сыграли «капустник» и порадовали своего педагога.

Говорят о якобы имевшей место травле Эфроса: мол, ему прокалывали шины, резали дублёнку, но, насколько я знаю, ничего этого не было! Те актёры, кто стал с ним работать, никаким саботажем не занимались, делали всё, что он просил. Считать, что они его довели до инфаркта, абсолютно неверно, довёл его стресс, под которым он постоянно находился из-за ситуации, которую сам и создал, а когда к власти пришёл Горбачев и пошли всерьёз разговоры о возвращении Любимова, тут уж земля под ногами закачалась! Надо было думать, как жить дальше.

Горбачев как-то пришёл на Таганку на спектакль Эфроса «Мизантроп», но в перерыве вспоминал только спектакли Любимова — какой это был замечательный театр, а про работу Эфроса не сказал ни слова.

Вскоре Таганка написала коллективное обращение к Горбачёву о возвращении Любимова, и Анатолий Васильевич его тоже подписал.

Его положение становилось ужасным: уходить некуда, а встретиться лицом к лицу с Юрием Петровичем было для него невозможным. И он сделал, как сказал Лёня Филатов, гениальный режиссёрский ход — взял да умер!

Филатов был потрясён этой смертью, стал винить себя и свою несдержанность и, возможно, заболел в этот самый момент. Во всяком случае, позже он часто говорил, что все его несчастья — возмездие за Эфроса.

Все прежние настроения и осуждения мгновенно поменяли знаки на противоположные, резко поменялся масштаб события. (Мой отец, прекрасный детский хирург, умер от инфаркта в 47 лет, и я помнил, как перевернулся мой мир. Все последующие дни я вспоминал его и Анатолия Васильевича и глубоко сочувствовал его родным.)

Прощание проходило на Новой сцене, были Ефремов, Степанова, Шатров, актёры Бронной, Таганки. Я всё это снимал и слышал, как Крымова говорила, склонясь над гробом: «Ну вот, Толя, видишь? Ничего нельзя, ничего нельзя…»

Это была большая трагедия, осознать её сразу было невозможно.

Наталья Крымова у гроба Анатолия Эфроса. Фото: Александр Стернин

Раздел театра

В 1987 году после смерти Эфроса театр по просьбе труппы возглавил Николай Губенко. Он сразу сказал, что будет бороться за возвращение Любимова на пост руководителя Театра на Таганке, и театр горячо его в этом поддержал.

Началась явная и тайная работа: писались письма наверх, делались разной степени действенности звонки, назначались разной важности встречи, вплоть до Горбачёва. В результате в мае 1988 года Юрий Петрович, выкроив время среди своих контрактов, приехал на 10 дней в Москву.

Была грандиозная встреча в Шереметьево-2: весь театр, Губенко, Дупак, Параджанов и многие-многие другие! Обставлено всё было так, будто бы Любимов приехал помочь Губенко в восстановлении «Бориса Годунова», и действительно, репетировали каждый день.

Александр Минкин снял об этом документальный фильм, в театре постоянно находились друзья и коллеги, была эйфория от невероятности происходящего.

Я много снимал Петровича, мы с ним ходили по театру, и я ему рассказывал, что тут творилось без него! Он грустно кивал головой: «Зачем же Толя бедный это сделал? Куда его понесло?»

Попутно замечу одну поразительную вещь: Губенко установил себе второй стол в кабинете Любимова, и они сидели каждый за своим. Неужели Николай не понимал, насколько это унизительно и неприемлемо для Любимова? Я снял этот сюжет и назвал его «Двоевластие». Думаю, раскол театра идёт оттуда.

Собирались дома у Лёни Филатова и Нины Шацкой — Любимов, Смехов с женой, Губенко с Болотовой… Юрий Петрович рассказывал, мы жадно внимали.

Но десять дней пролетели, и жизнь пошла своим чередом. Губенко стал министром культуры СССР, Филатов съездил в Китай с Горбачёвым, общался там с ним и Раисой Максимовной, приехал такой вдохновлённый!

Рисовались замечательные перспективы, и Губенко занялся восстановлением советского гражданства Любимову. Возвращение его в страну и в театр виделось как веление времени, доказательство реальных перемен и торжество справедливости!

Наконец, в 1989 году Юрий Петрович приехал как бы насовсем, но сразу оговорился, что у него есть незавершённые контракты и он должен ездить их заканчивать. Его жена и сын оставались за границей.

Чтобы чем-то занять артистов, Любимов начал репетировать «Подростка» Достоевского — спектакль, поставленный им ранее в Финляндии. Декорации отдали финны за ненадобностью, сценография была слабая, репетиции шли вяло, и всё это было совершенно неинтересно.

С каждым приездом Любимова становилось виднее, как сильно он изменился — постоянно был всем недоволен, попрекал артистов якобы плохой работой, всё чаще рассуждал о другом — «капиталистическом» — устройстве театра, чтобы можно было набрать в труппу только нужных работников, а остальных уволить.

Валерий Золотухин:

«Любимов то уезжал, то возвращался, продолжая работать по контрактам. Режиссёр руководил театром по телефону, присылая приказы со списками об увольнении актёров и персонала. Трудно осуществлять руководство, находясь за тысячи километров от Москвы. «Родина там, где тебе хорошо», — изречёт он несколько позднее и, следуя этому принципу, будет жить за пределами России, продолжая приезжать в Москву лишь на время репетиций спектаклей и премьер. Такая система «руководства» будет продолжаться долгие годы. Многие сезоны Любимов не будет выпускать ничего нового. На Таганке будут ставить ремейки спектаклей, поставленных Любимовым за границей».

Часть актёров, видя куда дует ветер, стали группироваться вокруг Губенко, который был глубоко разочарован таким поведением Любимова. Им удалось скопировать документ, где Любимов и тогдашний мэр Москвы Гавриил Попов обсуждают проект реорганизации театра и его приватизации.

С высоты сегодняшнего дня очевидно, что всё это было утопией: никто не отменял Трудовой кодекс, никого нельзя было бы выгнать, а уж приватизировать такую махину, как театр, никакому Любимову ни с какими «спонсорами» было бы не под силу — одно отопление и электричество вынесут в трубу кого хочешь! Но тогда это произвело эффект «спускового крючка» — театр забурлил.

Леонид Филатов:

«Заслуги и славу, сделанное и возведённое никто у Любимова не отнимает. Но нельзя же считать людей за плесень на стенах: они служили ему и театру без славы, без званий, безденежно, как гребцы на галере. Ни квартир, ни зарплаты — ничего… Из всей старой Таганки в лицо можно узнать лишь несколько человек».

Александр Стернин. Фото: из архива

Мы много общались тогда с Лёней: он горячо переживал и заступался за обиженных, которым предстояло бы увольнение. Думаю, Филатову оно не грозило, но он всё равно примкнул к группе Губенко. Николай Николаевич говорил: «Не может гражданин Израиля владеть русской собственностью!»

Были и другие точки зрения. Дима Межевич, например, высказывался так: «Меня Любимкин взял в театр. Если скажет уходить, то я уйду».

Решено было провести общее собрание. Шёл 1992 год, Любимов в это время выпускал оперу (кажется, в Карлсруэ), и актёры послали ему телеграмму, что купят билет, чтобы он прилетел на собрание. Он ответил, что в состоянии сам купить, и прибыл в театр.

Собрание на старой сцене Таганки 9 января 1992 года шло бурно, было много эмоциональных выступлений, Любимов спокойно парировал все выпады против него. Наконец, слово взял Губенко:

«Вы позволите мне на правах ведущего актера сказать несколько слов. 1987-й год. Ребята просят меня взять театр, сознавая, что я ничто по сравнению с вами как режиссер, тем более театральный. Я беру этот театр, бьюсь головой об Политбюро, в котором сидят Лигачёв, Громыко… — шесть человек из старого Политбюро. Единственный человек, который перевесил чашу в пользу вашего возвращения, был Михаил Сергеевич Горбачёв.

Далее. Никто вас не тянул за руку приезжать сюда в качестве моего гостя, когда полтора года я бился головой об Политбюро и наконец-то получил это высочайшее по тем временам соизволение. Вы растоптали те десять дней нашего счастья, которое мы все испытывали, и вместе с нами вся театральная общественность. После этого я беру театр, восстанавливаю все ваши спектакли, с огромным уважением относясь к вашему замыслу. Мы вводим в спектакль «Владимир Высоцкий» вас лично, ваш голос, расширяем тему вашего отсутствия, мы делаем всё, чтобы воздействовать на общественное сознание, чтобы вы вернулись.

Испания. Разговор с вами, слёзы счастья от возможности, что вы можете вернуться, встреча с труппой — это всё было акцией величайшей преданности коллектива вам. Вы пошли на это. Вы сами при мне в 45-минутной беседе с Лукьяновым подписали документ, где первыми словами было конкретно: «Буду искренне признателен, если Верховный совет рассмотрит вопрос о возвращении мне гражданства».

Любимов: Это не совсем так. Я не хотел ехать к Лукьянову, вы меня вынудили.

Губенко: Я покажу вам этот документ. Никто вас не вынуждал ни к приезду ко мне в качестве личного гостя, ни к приезду к Лукьянову, ни в возвращении вам гражданства. Рядом с вашей фамилией стояло ещё 173 эмигранта, которых я не пробил, я смог пробить только вас и Ростроповича. А вы начинаете всячески растаптывать меня в прессе. Вы трактуете всё моё двухгодичное битье головой о Кремлевскую стену и обо всё, что называлось «Советская власть», только так, что Губенко захотел стать министром и для этого он это сделал. Поэтому я утверждаю, что вы — лжец. Вы прокляли все лучшее, что было в этом коллективе, вы растоптали и предали этот коллектив…

Поэтому единственный вопрос, который я хотел бы вам сейчас задать: в какой степени вы намерены руководить из эмиграции, как Владимир Ильич Ленин — РСДРП, этим театром? Полтора года вас не было. Вы руководили только по телефону через Бориса Алексеевича. Вы хотите работать в Советском Союзе… в СНГ или не хотите? Если не хотите — так и скажите. Или вы будете руководить театром из Цюриха? Мы и на это согласны. Вы великий гений. Мы вас любили, но прошлого, а нынешнего мы вас ненавидим — я лично ненавижу, потому что, повторяю, — вы лжец».

(Вскакивает Глаголин: Вы не имеете права так говорить! Как вы могли назвать Юрия Петровича лжецом?!!)

Губенко: А Глаголин, эта пристяжная блядь, которая подлизывается, абсолютный предатель, который мыслит только во благо самого себя!

В общем, Любимов собрание покинул, и театр разделился — там же возникла группа, ставшая в будущем «Содружеством актёров Таганки» во главе с Губенко.

Дальше были бесконечные суды, делёж помещений и имущества, но это совсем другая история. Люди с той и с другой стороны относились друг к другу с подозрением.

Я как-то захотел поснимать спектакль «Содружества» о Высоцком, но Губенко приказал меня не пускать — я же остался с Любимовым! И наоборот: однажды я спросил шофёра Славика, который возил Любимова, о чём они с шефом разговаривают, спросил без всякой задней мысли, просто мне было интересно; так меня вызвали к Глаголину и допросили, как шпиона (дружит ведь с Филатовым!): что такого и зачем я хотел узнать?

История «Содружества» требует отдельного рассказа. Она скорее печальная, но люди были пристроены, даже что-то играли. Об этом в другой раз…