Финал

На поминках рано или поздно наступает минута, когда начинают улыбаться, вспоминая смешное. По-моему, это лучшее, что может случиться с покойником. Но когда умер Бахчанян, в нью-йоркском ресторане «Самовар», где с ним прощались друзья, гремел уже беззастенчивый хохот. Вдова раздала каждому по листочку с фразой из «Записной книжки» Вагрича, и мы по очереди делились завещанным. Мне достался «Шестирылый Серафим», жене — «Иисуслик», а дальше покатилось вокруг стола: «Евреи всех национальностей», «Снобовязалка», «Дурак в России больше, чем дурак»… Гости так расшумелись, что заглушили цыганский оркестр, честно наяривавший на первом этаже. Так выглядела карнавальная смерть, и она шла Бахчаняну.

Но и обычная смерть дорога литературе, потому что помогает писателю справиться с самым трудным — финалом. Можно, конечно, как это было в старом семейном романе, поженить героев. И тогда извилистый сюжет («достанется ли, по выражению Томаса Манна, Гансу Грета»), восходящий ещё к античному роману с его долгой до нудности чередой препятствий, завершается обручением. Счастливому концу не задают вопросов, ибо читатель согласен считать, что и без них все ясно. Именно так Черчилль завершил книгу «Мои ранние годы», принёсшую ему первую славу: «Вскоре события в финансовой сфере втянули меня в новую борьбу, занявшую мои помыслы и потребовавшую от меня всей энергии; по крайней мере до сентября 1908-го, когда я женился и с тех пор жил счастливо». Но трудно согласиться с тем, что в жизни и сочинениях этого автора больше не случилось ничего важного.

Толстой показал, что как раз с брака и начинается самое интересное, чем он заполнил два тома «Анны Карениной». Свадьба — отправная точка пути, который ведёт вниз, вверх или на плато, но эта символическая кульминация не способна длиться. И слава богу, так как, помнится, свадьба — дело нервное и рискованное.

Зато смерть с точки зрения словесности лишена композиционных недостатков. После неё может случиться только эпилог.

Но он, размещаясь за пределами сюжета, обычно оказывается лишним, как постскриптум на могильном памятнике, и не лезет ни в какие ворота.

В гробу, однако, сказал Бахтин, всегда лежат другие. И чтобы они стали своими, нужно совместить литературную смерть с настоящей. На моей памяти таких было две.

Завещание

На долю русской Америки приходятся годовщины не рождения, а смерти её любимых авторов. Это и понятно: рождались они в отчизне своего языка и гурьбой, а умирали в стране чужого и поодиночке. Поэтому в разгар зимы, 28 января, в том же «Самоваре» вспоминают Бродского, а в конце лета, 24 августа, в армянском углу еврейского кладбища Куинса выпивают, не чокаясь, у памятника Довлатову.

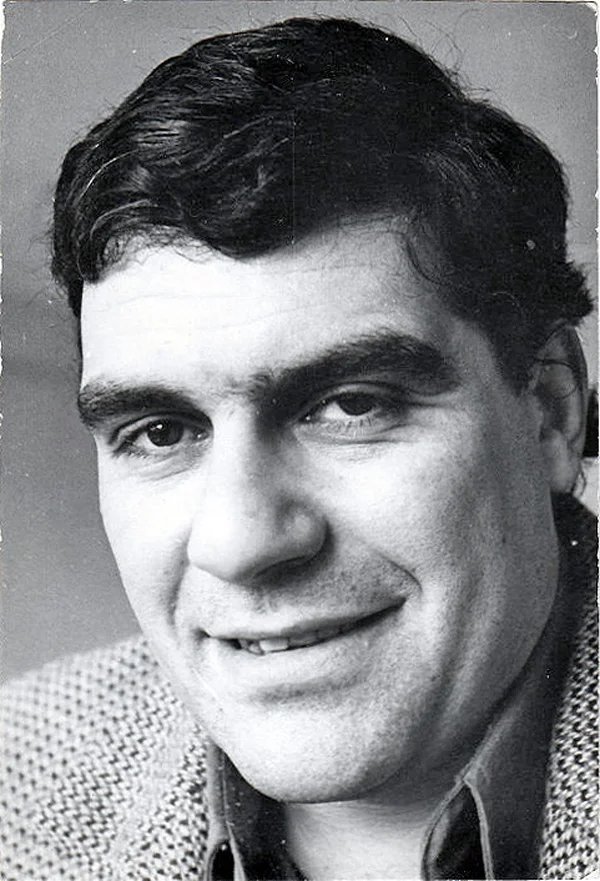

Сергей Довлатов, 1981 год. Фото: Нина Аловерт / Википедия

Я познакомился с Сергеем, когда ему ещё не было сорока, но уже тогда он любил поговорить о смерти, словно догадываясь, как скоро она придёт. Со мной, впрочем, у него это не очень получалось. Мне-то было 25, и я искренне не понимал его тревогу. Я, конечно, слышал о смерти и даже думал о ней, когда был маленьким. По-моему, это самое главное открытие, которое делают дети: все умрут, даже бабушка. Но помнил об этом один Мандельштам:

О, как мы любим лицемерить

И забываем без труда

То, что мы в детстве ближе к смерти,

Чем в наши зрелые года.

Дожив до более или менее «зрелых годов» и проведя армейские годы в лагерной охране, Сергей постоянно помнил о том, что ждёт не его, не нас, а написанные им сочинения. Чуждый всякой метафизической перспективы, Довлатов заботился о посмертной жизни своей литературы. Он твёрдо знал, что ей предстоит стоять на книжной полке примерно там, прикидывал Сергей, где Куприн. Чувствуя ответственность перед будущими читателями, он тщательно оберегал любовно собранное и категорически запретил печатать редкие и неважные опусы, опубликованные в СССР.

Чтобы не забыть, Довлатов держал на письменном столе memento mori: большой запечатанный конверт с надписью «Вскрыть после моей смерти».

Его видели все гости, часто собиравшиеся у Сергея, но никто не воспринимал всерьёз.

Завещания были не нашим жанром. Как и некрологи — первый я написал как раз на Сергея. Он ввёл тему смерти в мою жизнь и литературу, но мне понадобилось много лет, чтобы свыкнуться с первой и разобраться со второй.

Обнуление

Одиннадцатый компромисс одноимённой книги сперва был отдельным рассказом «Чья-то смерть и другие заботы». Уже в названии содержится центральная идея, подспудный сюжет и главный образ. Но, как в хорошем детективе вроде «Серебряного» Конан Дойля, разгадка остаётся неузнанной, потому что лежит на поверхности.

Довлатов пожертвовал острым названием, когда складывал эстонские рассказы в книгу, но этот текст всё равно выпирает и стоит наособицу, выделяясь традиционным, но эксцентричным финалом.

Как и в других «компромиссах», в основе новеллы лежит анекдот. В морге перепутали тела эстонского партийного чиновника Ильвеса и бухгалтера рыболовецкого колхоза Гаспля. Чтобы не портить официальное мероприятие, одного закопали под видом другого. Собственно, это всё. Но на незатейливой литературной канве разрастается сложная вязь мотивов и смыслов, которая обнимает и раскрывает тему смерти.

Прежде всего это — драма языка. Камертоном рассказу служит эпиграф из партийной прессы: «Вся жизнь Хуберта Ильвеса была образцом беззаветного служения делу коммунизма». Этот текст — сплошное клише, полностью лишённое содержания. Партийный язык настолько стёрт, что оживить его может только ошибка, сбивающая с толку одного собеседника и роковая для другого: «Говорят с Таллина», — заявил Быковер. В ответ прозвучало: «Дорогой товарищ Сталин! Свободолюбивый народ Болгарии…»

Могила Сергея Довлатова. Фото: Викимапия

Информационная преисподняя, цитата со дна языка, служит отправной точкой конфликта — между фальшью и искренностью. Довлатов так искусно изображает все оттенки лжи, что мы не сразу замечаем, как он не щадит и себя.

Фальшива не только штампованная речь редактора Туронка, но — пусть и в другой степени — диссидентская риторика автора: «Газетчик искренне говорит не то, что думает».

При этом автор ещё и подсматривает сам за собой, хвастаясь эффектными сравнениями: «Я чувствовал себя неловко, прямо дохлый кит в бассейне. Лошадь в собачьей конуре. Я помедлил, записывая эти метафоры».

Лживы и его любовные отношения с Мариной, которая воплощает иные, но столь же общепринятые штампы, как джемпер (привет Хемингуэю) на авторе: «Включила проигрыватель. Естественно — Вивальди. Давно ассоциируется с выпивкой».

Характерно, что кульминация фальши, завершившаяся рвотой, наступает не тогда, когда автор читает надгробную речь: «Товарищи! Как я завидую Ильвесу», а после того, как Марина показывает ему отрывок из своего дневника: «Он был праздником моего тела и гостем моей души». Это как раз та квинтэссенция пошлости, которая, если не мучиться ветвистыми определениями Набокова, являет соединение тривиальности и претенциозности.

Постоянная ложь порождает перманентное двоемыслие, которое материализуется в двойниках. Герои двоятся и перепутываются.

Автора все, включая любовницу, принимают за отсутствующего Шаблинского, Ильвеса-младшего — за Ильвеса-старшего, одного покойника — за другого («Действительно не Ильвес, но сходство есть»).

Накопление абсурда ведёт рассказ к развязке, которая, как это бывает в удачных литературных финалах, одновременно неизбежна и неожиданна.

Гроб

Предельно незаметно в тексте появляется смерть. Лёгкой тенью она сопровождает героев по дороге к концу: «Мы у цели», — сказал Быковер. В голосе его зазвучала нота бренности жизни». Кладбище Довлатов изображает романтически, как «Остров мёртвых» Бёклина: «Всё здесь отвечало идее бессмертия и покоя. Руинами древней крепости стояли холмы. В отдалении рокотало невидимое море».

Смена тона исподтишка готовит нас к перелому повествования, о котором автор предупреждал ещё в его начале: «На фоне чьей-то смерти любое движение кажется безнравственным». Это значит, что в присутствии смерти ложь тоже умирает. Ради этого автор отождествляет себя с лежащим в гробу покойником: «Я почувствовал удушливый запах цветов и хвои. Борта неуютного ложа давили мне на плечи. Опавшие лепестки щекотали сложенные на груди руки».

Только теперь, уложив себя на место трупа, он может принять «чью-то смерть» как свою и задать, наконец, настоящие вопросы.

Они не имеют отношения к элементарному конфликту лжи и правды. Фальшивому миру нашей повседневности противостоит не та правда, что скрывают власти, а не имеющая к ней отношения истина. Мы ничего о ней не знаем, но, встав на край могилы, заслужили право спрашивать: «О преодолении смерти и душевного горя. О законах бытия, которые родились в глубине тысячелетий и проживут до угасания солнца».

Эти слова звучат беспомощно, они словно демонстрируют неспособность любого языка общаться со смертью и обращаться к ней. Но Довлатов и не собирался открыть нам нечто новое в этой вечной теме. Для него важно было привести рассказчика на партийные похороны и вырвать его из паутины предопределённости, сказать неуместное и вызвать скандал — не с руководством, а с бытием, которое уж точно ни на чьей стороне.

Смерть, заимствуя модное слово, обнуляет жизнь, и писателю этим грех не воспользоваться.

Могила

Прочитав впервые этот рассказ в рукописи, я повёл себя глупо. Словесная ткань, бесспорно, восхищала. Юмор изящно прятался внутри текста, который сам себя не слышит: «Отец и дед его боролись против эстонского самодержавия». Каждый персонаж создавался беглыми, как в довлатовских шаржах, чертами («У редактора бежевое младенческое лицо, широкая поясница и детская фамилия — Туронок»).

Короче, это был тот Довлатов, в котором все не чаяли души — от Бродского до обитателей Брайтон-Бич.

Но концовка приводила меня в ужас. Она казалась переклеенной из книги другого автора.

Не поняв и не приняв последнюю страницу, я уговаривал Сергея просто выбросить казавшееся неуместным «жалкое место». Довлатов не обижался, не слушался и ничего не объяснял.

Я сам понял, но только тогда, когда оказался в положении его героя — на краю могилы. В день похорон Довлатова — первых в моей жизни — я вспомнил упомянутые в рассказе детали. И надетый на покойника галстук, который Сергей никогда не носил. И тяжёлую ношу, с которой мы едва справлялись вшестером. И могилу, где «стояла вода и белели перерубленные корни».

Иосиф Бродский. Фото: East News

Атлантида

Смерть Бродского описывают несколько строк Льва Лосева в его бесценной биографии поэта: «Он умер в ночь на 28 января 1996 года в Бруклине, в своём кабинете. На письменном столе рядом с очками лежала раскрытая книга — двуязычное издание греческих эпиграмм. В вестернах, любимых им за «мгновенную справедливость», о такой смерти говорят убедительно: «He died with his boots on» («умер в сапогах»). Сердце, по мнению медиков, остановилось внезапно».

К этому, собственно, нечего добавить, но бесконечна другая тема: «Смерть у Бродского». Тот же Лосев писал: «Если для его любимых стоиков философия была упражнением в умирании, то для Бродского таким упражнением была поэзия».

Что касается загробной жизни, то я никогда бы не решился задать Бродскому такой вопрос, считая его безумно интимным.

Зато я об этом спрашивал Лосева, с которым дружил и которого меньше стеснялся.

— Бродский, — сказал он, — был, как все мы, агностиком, у него были подробные представления о метафизических проблемах, но это не значит, что он как-то представлял себе собственную загробную жизнь.

Тут можно вспомнить подходящий фрагмент из «Записных книжек» Чехова: «Между «есть Бог» и «нет Бога» лежит громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец». Вот на этом поле и разворачивалось всё творчество Бродского.

Его последнее публичное выступление не предвещало ничего хорошего. Он выглядел усталым, предупредил, что чтение продлится ровно час, заранее отказался отвечать на вопросы, принимать в подарок чужие книги и подписывать свои («собирать автографы — глупейшее занятие, к тому же я их столько раздал, что они ничего не стоят»).

Читал он только новые стихи, и понять их было трудно. На слух поздний Бродский воспринимался с таким трудом, что я и не пытался. Вместо этого я записывал «на потом» названия стихотворений, которые обещали больше других. Это оказалось правдой, когда мне пришлось читать последний сборник Бродского много раз и с карандашом. Элиот только так и советовал обращаться с поэзией.

— Смысл в ней, — уверял он, — всего лишь приманка, позволяющая стихотворению воздействовать на читателя исподволь.

С того вечера я вынес уверенное впечатление, что

центральным образом позднего Бродского стала Атлантида, которой он называет время, бесповоротно приближающее смерть.

Могила Иосифа Бродского. Фото: Татьяна Плотникова / «Новая газета»

О том, что происходит в её окрестностях, рассказывает одноимённое стихотворение. Оно начинается так:

Все эти годы мимо текла река,

как морщины в поисках старика.

И так же завершается:

Теперь ослабь

цепочку — и в комнату хлынет рябь,

поглотившая оптом жильцов, жилиц

Атлантиды, решившей начаться с лиц.

Бродский видел в смерти гносеологический вызов и использовал её как инструмент познания. Как? Перебираясь, как это делал и герой Довлатова, на чужое место.

В одном интервью Бродский сетовал на то, что нынешних поэтов прошлое занимает больше будущего. Самая интригующая черта в нем — отсутствие нас. Все мы, напоминает поэт, живём взаймы, ибо мы все на передовой:

Так солдаты в траншеях поверх бруствера

смотрят туда, где их больше нет.

Хайдеггер писал, что мы путаем себя с Богом, забывая о хронологической ограниченности доступного людям горизонта. Бродский не забывал. Он всегда помнил, чем, по его любимому выражению, это всё кончится.

Взгляд оттуда, где нас нет, изрядно меняет перспективу. По сравнению с громадой предстоящего прошедшее скукоживается. Ведь даже века — только «жилая часть грядущего». Недолговечность, эта присущая всему живому ущербность, — повод потесниться. «Чтобы ты не решил, что в мире не было ни черта», Бродский даёт высказаться потустороннему: миру без нас. В его стихах не только мы смотрим на окружающее, но и оно на нас.

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Харон

Единственная бесспорная форма загробного существования для Бродского — стихи, «часть речи». И об этом он написал уже совсем незадолго до смерти, в 1995 году, в коротком и очень приземлённом, даже грубом стихотворении Aere perenius («Меди нетленнее». Это, конечно, цитата из Горация: Exegi monumentum aere perennius). Тут у Бродского есть строка, которая напрямую полемизирует с представлением о загробной жизни с церковной точки зрения. Бродский пишет про перо поэта:

От него в веках борозда длинней,

чем у вас с вечной жизнью с кадилом в ней.

Только стихи остаются после поэта. При этом, рассказывает Соломон Волков, сам Бродский говорил, что если после него читателям достанутся «крысиные хвостики», как от античного поэта Архилоха, то и этого будет довольно.

Все, кто беседовал с Бродским, знают, что он ничего не говорил случайного.

Архилох — поэт VII века до нашей эры, греческая архаика. От него до нас дошло 120 отрывков, всего 350 строк, и это обидно, потому что античные критики сравнивали его с Гомером и Гесиодом. Древние об Архилохе говорили так: яд его речи происходит от «желчи собаки и жала осы», весь он «кровь и нервы». Это можно сказать про самого Бродского, который часто повторял слова Акутагавы: «У меня нет принципов, у меня есть только нервы».

Писать о смерти Бродский начал слишком рано и ненавидел, когда его просили прочесть знаменитое среди многих поклонников стихотворение «На Васильевский остров я приду умирать». Другое стихотворение о смерти — «На смерть друга». Оно посвящено Сергею Чудакову, слухи о кончине которого оказались ложными, но Бродский в стихах ничего не изменил.

Сергей Чудаков был этаким «русским Вийоном», и стихотворение Бродского — пеан богеме. Поскольку она составляла его ленинградский круг, Бродский говорил и о себе. Несколько строк из этих стихов так нравились Довлатову, что о степени его участия в застолье можно было судить по тому, читает ли он уже про драхму или ещё нет.

Тщетно драхму во рту твоём ищет угрюмый Харон,

тщетно некто трубит наверху в свою дудку протяжно.

Посылаю тебе безымянный прощальный поклон

с берегов, неизвестно каких. Да тебе и неважно.

(Драхма в стихах — произвол Бродского. Греки клали в рот покойника обол, в шесть раз дешевле драхмы, но та ему нравилась больше по звуку.) Бродский всегда был готов к смерти, зная, что у него больное сердце: «Век скоро кончится, но раньше кончусь я». Однако его стихи раскрывают тему смерти непривычно и под американским влиянием.

Обол Харона. V-I век до н. э. Фото: Википедия

Русская поэзия подразумевает экспрессивное высказывание лирического «я», будь то Маяковский, Пастернак или ранний Бродский. Но американские поэты, включая Фроста, умели писать не о себе, а о мире без себя. Как говорил Бродский, «это о пейзаже, способном обойтись без меня».

Говорят, что все поэты пишут о жизни и смерти, но Бродский, кажется, первым написал о смерти больше, чем о жизни.

Сороковины

Бродского отпевали 8 марта 1996 года, на 40-й день после кончины, в соборе Святого Иоанна. Там было три тысячи человек. Но больше всего меня поразили даже не трое нобелевских лауреатов, Дерек Уолкотт, Шеймас Хини и Чеслав Милош, читавшие стихи Бродского, а его студенты из трёх колледжей Массачусетса. Они молча стояли со свечами в этой гигантской церкви (её до сих пор строят), многие — со слезами на глазах.

Последними покинули собор не собравшиеся там поэты, не мы, зрители и поклонники, а сам Бродский — его голос, словно цитата из «Литовского ноктюрна»: «Только звук отделяться способен от тел, вроде призрака».

Бродский проводил всех уходящих отрывком из стихотворения, которое он сам считал завершающим. В последнем составленном Бродским сборнике он поместил эти стихи в самый конец.

Меня упрекали во всём, окромя погоды,

и сам я грозил себе часто суровой мздой.

Но скоро, как говорят, я сниму погоны

и стану просто одной звездой.

И если за скорость света не ждёшь спасибо,

то общего, может, небытия броня

ценит попытки её превращенья в сито

и за отверстие поблагодарит меня.

В поэзии Бродского звезда — дыра в пространстве. Так Платон представлял себе небесную сферу: сквозь отверстия в небосводе на нас падает неземной свет. Римляне считали, что Юлий Цезарь после смерти стал звездой.

Но у Бродского звёзды играют другую роль: «небытия броня ценит попытки её превращенья в сито и за отверстие поблагодарит меня».

Приняв определение Элиота, назвавшего поэзию трансмутацией идей в чувства, можно сказать, что Бродский переводил в ощущения непостижимо абстрактную концепцию, которую мы осторожно зовём небытием.

Бытие у него — частный случай небытия. Приставив «не» к чему попало, мы возвращаем мир к его началу. Забывая, мы перебираемся на родину — из культуры в природу, из одушевлённого в неодушевлённое, из времени в вечность, от частного к общему.

Бродский всю жизнь вёл диалог между временем и вечностью. Когда человек умирает, он приобщается к ней.

Памятник

Могила Бродского в Венеции стала намоленным местом. Я ни разу не видал цветов на соседнем надгробии Эзры Паунда, но Стравинскому и Дягилеву всегда приносят красные розы. Бродскому дарят ещё и сигареты. Все знали, что это его главный порок, он же сам написал: «Сигарета — мой Дантес». Ещё у плиты лежат шариковые ручки, чтобы ему было чем там писать, и конфеты «Коровка», которые он вроде бы любил.

На обратной стороне небольшого мраморного памятника — слова Letum non omnia finit. Эту строку из Проперция для эпитафии выбрала Мария Бродская. Она взяла её из элегии «Смерть Цинтии». В переводе Григория Дашевского эти стихи звучат так, будто их написал Бродский:

Маны не ноль; смерть щадит кое-что.

Бледно-больной призрак-беглец

перехитрит крематорскую печь.

Вот что я видел:

ко мне на кровать

Цинтия прилегла —

Цинтию похоронили на днях

за оживлённым шоссе.

Я знаю, что Бродский и сам собирался переводить Проперция, потому что он одолжил у меня том элегиков на русском и до сих пор не отдал.