Тоталитаризм — слово, вызывающее негативные ассоциации у тех, кто вообще его когда-то слышал или видел в тексте. Автор также не связывает с этим понятием ничего хорошего, но считает его важным средством для понимания того, что происходит в России и в мире в наше время.

У этого слова есть две области значений. Одна относится к политическому режиму, действиям властей, положению людей как подданных или управляемых этими властями. Здесь часто говорят о репрессивных и даже террористических режимах, о репрессиях в адрес граждан, нередко репрессиях массовых. Говорят и об особо интенсивной пропаганде, идеологической обработке массового сознания. Тоталитарный режим, подчеркнём здесь это, всегда есть режим, имеющий массовую поддержку, какими бы средствами таковая не обеспечивалась.

О тоталитаризме как политическом режиме написаны сотни книг, разобраны десятки исторических примеров. Этот опыт позволяет не сомневаться в правильности такого диагноза в применении к нашему случаю: черт тоталитарного режима всё больше. Опыт также даёт возможность предугадывать динамику его дальнейшего развития: в современном мире такой режим не держится долее двух-четырёх поколений и терпит крах в результате поражения в войне или острейшего социально-экономического кризиса.

Менее обсуждаемым является тоталитаризм как некоторое состояние общества. Определим наше понимание тоталитарного социального состояния формулой: когда все хотят, чтобы все были «как все».

При таком определении это состояние не обязательно выглядит чем-то ужасным. И в самом деле, всё зависит от того, какими средствами оно достигается. В основном оно обеспечивается в ходе первичной социализации. В знакомой нам реальности это реплики мамы: «Все поели/умылись/оделись, а ты…» Далее оно осуществляется средствами т.н. распределённого социального контроля — любые полноценные члены общества могут поправлять любого «своего» от имени «всех»: «Все уже поставили VPN, а ты…» или: «У нас все поддерживают, а ты…» Иногда такой контроль распространяют и на тех, кто не входит в число «своих». Пассажирка в автобусе может опять-таки от имени «всех» сделать замечание: «Молодой человек, у нас так себя не ведут…»

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Кроме того, социальный контроль за соблюдением норм, предназначенных для «всех», осуществляют люди с особыми полномочиями — от школьных учителей до тюремных надзирателей. Есть и специальные институты социального контроля — от райотдела полиции до Роспотребнадзора. У всех перечисленных агентов обязательна установка на тотальность, на приведение к единому порядку «всех». От степени их ретивости зависит атмосфера в отдельных коллективах и в обществе в целом.

Дело это нисколько не новое. Из трудов историков и этнографов, из художественной литературы мы знаем множество примеров того, как общество или его специальные агенты или специальные институты принуждали отдельных членов быть «как все». Здесь и остракизм, и побивание камнями, и сжигание на костре. «Нравы дикарей», «жестокие обычаи», «пережитки феодализма» — это определения, даваемые извне, даваемые теми, в чьём окружении социальный контроль действует иначе.

Но к традиционным обществам мы не применяем категорию «тоталитаризм». Нам своих современных примеров хватает. В современных обществах встречаются вкрапления, анклавы тоталитаризма. Ирвинг Гофман описал их более полувека назад, назвав их тотальными институтами. Он указывал, что

в условиях замкнутости, изолированности от большого общества развиваются эти системы подавления личности, принуждения к соблюдению единых правил и пр.

Он перечислял сумасшедшие дома, приюты, тюрьмы… Мы бы добавили тогда ещё и воинские части с их дедовщиной, а также, конечно, и тоталитарные секты. Во всех этих случаях контроль всех за всеми дополняется властью особо ею наделённых агентов — начальников, лидеров, паханов, «дедов» и др. Но пока что мы говорим об островках тоталитарного режима в обществе, которое не живёт по таким законам.

Трагедией XX века (а теперь, кажется, и XXI) является впадение в это состояние целых обществ.

В первой половине XX века практически одновременно это состояние охватило многие большие и малые страны Европы, а во второй — и ряд больших и малых стран Азии.

Во всех этих исторических случаях наблюдается сочетание обеих форм тоталитаризма. Тоталитарному политическому режиму соответствует такое же состояние общества. Правильно говорят про большинство таких режимов, что это были диктатуры. Да, там диктаторскими, насильственными методами насаждали единомыслие и уничтожали инакомыслие. Но даже там, где репрессии были массовыми, они были лишь дополнительным средством обеспечения тоталитарного состояния и соответствующего ему единства и единомыслия, единодушия. Оно возникало в обществе в результате внутренних процессов, а не принуждения.

Петр Саруханов / «Новая газета»

Автор отдаёт себе отчёт в том, что посягает на добросердечный взгляд, согласно которому именно насилие властей (физическое или пропагандистское) принуждало людей к единомыслию (либо двоемыслию). Автор же полагает, что для понимания вопроса лучше представлять себе власть и общество как единую систему. С этой системой в неких исторических обстоятельствах случается нечто, повергающее её в состояние, которое мы опознаём как тоталитаризм. И если нам угодно далее порознь рассматривать власть и людей, то мы увидим, что неким процессам и состояниям в обществе отвечают перемены в блоке власти в сторону её тоталитарности, а действия такой власти поощряют и провоцируют тоталитарные проявления в обществе. В некоторых обществах тоталитаризм властей и общества остаётся как тенденция, он не тотальный (США в 1950-е годы), но чаще он оправдывает своё название и захватывает всё.

На этом прервём отвлечённые рассуждения и поговорим о нашей жизни. Нам есть что обсудить в связи с этой темой. В марте Левада-центр (иностранный, по определению Минюста, агент) опубликовал в первый раз результаты общероссийского опроса, демонстрирующие весьма высокий уровень одобрения деятельности президента РФ и поддержки действий российских вооружённых сил в Украине. Похожие результаты публиковались и в последующие месяцы. И вот этот «иностранный агент» сразу попал под огонь отечественной критики. Уважаемые лица наперебой заявляли о том, что результаты явно завышены, что опрашивали не тех, кого надо, что такие опросы в «такое время» проводить нельзя, что опросы вообще не показывают правду. Были и мнения, что результаты правдивы, но публиковать их не стоило.

За всеми этими реакциями с меньшей или большей ясностью виднелись две эмоции: первая — оторопь, вторая — удручённость. Обе происходили от осознания, что показанная опросами поддержка исходит от подавляющего большинства. Слово «подавляющее» — очень верное для данной ситуации. Та часть российского общества, от лица которой высказывались вышеназванные претензии к выводам Левада-центра, явно ощутила подавляющую силу этого большинства.

Запахло тоталитарным, и, реагируя социальным чувством быстрее, чем разумом, немалая часть из тех, кто мог бы читать эти строки, рванула вон из страны куда угодно, только вон.

(Торопились и те, кто резонно ожидали репрессий, но здесь мы не о них.)

В родовой памяти (а таковая, как выяснилось, существует) у нас крепко сидит опыт: каково это не быть с большинством. И как хорошо с ним быть. Хорошо быть большевиком, плохо — меньшевиком, знали деды. Хорошо быть большим народом и плохо — малым, знали отцы. Принадлежать к меньшинству (а этим словом сейчас обозначают в основном сексуальные меньшинства) — это совсем плохо, знают дети сегодняшней эпохи.

Здесь можно сделать попутное замечание, что почти всё наше общество — по крайней мере, его граждански активная часть — исповедует принципы «демократии большинства». При решении любых вопросов — от мелких до имеющих масштаб общенациональных, самое главное — за каким решением стоит большинство. А большинство всегда уверено, что оно право. И эта установка распространяется на всех, т.е. и на меньшинство. Конечно, меньшинство, подчиняясь большинству, может продолжать думать, что правда-то за ним. Но скорее происходит другое. Меньшинство, так или иначе, принимает доминирующую оценку. И формирует нечто вроде двухслойного права, где есть и их правота, и наша, пусть они и очень разные. Но в целом по обществу право, правда — это то, во что верит большинство, чего оно требует. Так устроена эта ценностная система.

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Альтернативой этому строю мыслится только авторитарный/самодержавный строй. Там решение принимает самодержец. Его право править поддерживается другой ценностной системой: правда — это то, что он говорит.

Признаемся, абсолютная власть большинства, как и абсолютная власть самодержца, — это на сегодня идеальные модели.

Нам-то в опыте известна власть именно что меньшинства, но такого, которое прячется за большинство. Партия, даже массовая, — это меньшинство. Корпус бюрократии, пусть и разросшийся сверх всякой меры, — тоже меньшинство. «Орден меченосцев», как выразился Сталин, — тоже меньшинство. Если следовать буквальному смыслу терминов, то это именно что «олигархия», «власть немногих». Разумеется, над многими, точнее — над всеми. А кто такие «все», мы ещё обсудим.

Более общая ценностная посылка, стоящая за этими системами: сила/власть рождает и право, и правду. Уточняем: рождает то, что в этом обществе будет считаться правом и правдой.

Но есть система, которая нам совершенно неизвестна, — это демократия меньшинств. В этом случае

общество мыслится всеми его членами не как разделённое на большинство и меньшинство, а как состоящее из некоторого большого числа отдельных, но равноправных групп (меньшинств, выражаясь на привычном нам языке).

Возможно, у каждого из них есть своя правда. Но этим группам приходится договариваться друг с другом. Для этого они создают единую ничью правду и ничьё право, обязательное для каждой из групп, имеющее примат над её частным правом. На этом покоится динамичность такого общества. При этом каждый член общества может принадлежать к нескольким группам/меньшинствам, что повышает его связность. Ясно, что такой порядок складывается в развитых городских культурах при высокой дифференциации социальных структур.

Такого понятия о праве и правде у нас нет. Но у того нашего меньшинства, которое ощутило тяжкую силу подавляющего нашего же большинства, есть своё представление о правде и праве. Как сказано, поскольку оно есть часть нашего общества, то и описанная норма, что правда всегда с большинством и большинство всегда право, для представителей этого меньшинства тоже значимо. (Его ли не воспитывали в понятиях, что простой народ и есть хранитель главной правды, нравственной правоты и т.п.) Поэтому они переживают мучительный конфликт этих двух представлений о правоте — правоте народа и своей: ведь не может же весь народ поддерживать злое дело, не может он весь быть неправ. Если так, то почему он думает и говорит не то, что мы?

Отсюда попытки спасти репутацию народа в собственных глазах, утверждая, что

либо опросы лгут, на самом деле люди думают иное (то же, что мы), либо что люди лгут, отвечая интервьюерам, а сами думают это иное. Либо что люди действительно думают то, о чем сообщают опросы, но это лишь потому, что их залгала пропаганда. Не будь её, они бы думали иначе — так, как мы…

Эмиль Дюркгейм. Фото: Википедия

То, о чём приходится так многословно рассказывать, существует в людях не в качестве таких мыслей, в которых отдают себе отчёт, к которым применяют критерии логичности, строгости и которые подвергают проверке. Лучше говорить не о «мыслях», а о коллективных представлениях, как у нас принято переводить термин Дюркгейма représentation collective. Среди их признаков, которые важно сейчас упомянуть, является их понудительность для индивидов. В процессе социализации индивида его окружающие формируют его как социальное существо, которое строит своё поведение, опираясь на различные коллективные представления — как устойчивые (традиции, обычаи), так и моментальные. Мы их называем модой, поветриями, настроениями, иногда — паникой или воодушевлением, порывом. Тут снова приходится вести речь о «большинстве». Но в данном случае оно выступает в своей предельной форме и обозначается понятием (и словом) «все». Основное правило социального поведения — вести себя «как все» (вот он, социальный корень тоталитаризма). Так вести себя — правильно.

Словом «все» обозначается воображаемый социальный субъект, наделённый воображающими его людьми наивысшим авторитетом. Это, скажем так, безусловное большинство. За этим словом стоит некое представление о численности или множественности, но дело не в счётном множестве, а в том, что, во-первых, «всех» всегда больше, чем каждого представляющего себе этих «всех» индивида, а во-вторых, это понятие тотально. «Все» — это значит, что никого, кроме нас, нет, или никого, кроме нас, не следует принимать во внимание.

Опять скажем, что на стороне «всех» — правота, а это означает, в частности, и моральную оправданность совершаемых коллективно поступков, действий, а также действий, совершаемых индивидуально, но следуя тому, как делают «все».

Отсюда, заметим попутно, возникает безответственность индивида, поступающего «как все». Тем, кто удивляется, как могли совершать чудовищные насильственные действия над мирными жителями какой-нибудь деревни на Украине простые хорошие парни из Баварии или Саксонии, призванные в ряды вермахта в 1941 году, надо понимать, что они не давали моральную оценку своим действиям, ибо поступали «как все», а такие поступки заведомо морально оправданы, и совершающие эти действия в своих собственных глазах освобождены от какой-либо ответственности.

Читающие эти строки, скорее всего, с этим не согласны. Это понятно, поскольку они принадлежат меньшинству, строящему свою систему ценностей и свою мораль на основах, противоположных изложенным выше. Они скажут, что это поведение «толпы», а люди, граждане в цивилизованном обществе ведут или должны себя вести не так. Разумеется, они правы. Более того,

современный суд рассматривает индивидуальную ответственность каждого обвиняемого, даже если он участвовал в групповом преступлении.

Но, заметим, когда рассматриваются военные преступления, то, как правило, к ответственности привлекают начальников — тех, кто отдавал преступные приказы или не препятствовал преступным коллективным действиям. Тех же рядовых, кто действовал «как все», обычно к ответственности не привлекают. Пусть при этом исходят из невозможности точно установить вину и ответственность каждого и из прочих «технических» обстоятельств, фактом остаётся то, что современное пусть не право, но правоприменение по умолчанию признаёт, что в этих случаях индивидуальная ответственность не наступает. (Может быть, здесь по умолчанию же признается, что в таких обстоятельствах действует не сознательный и социально вменяемый субъект, а существо, движимое некими другими, нежели сознание и воля, силами.)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Отойдём от страшных примеров группового насилия. Рассмотрим недавние примеры потребительской паники. Они почти смешные.

Побежали за гречкой те, у кого не было в опыте не только голода, но даже дефицита этой гречки в 90-х. Как потом они друг другу смущённо, но со смехом признавались, они действовали нерационально, не вполне рационально.

Верно. Не рационально, а как? Слова «импульсивно», «поддавшись панике», которые, наверное, многим приходят на ум, описывают психологические состояния индивидов, но не объясняют синхронности и единообразия их действий. Наверное, лучше говорить не о состоянии отдельных людей, а о состоянии общества (или некоторой его части). Можно полагать, что такие состояния возникают в связи с событиями, касающимися витальных ценностей этого общества. Если это угроза оным ценностям, то включается программа тотальной мобилизации. Это особое состояние превращает общество в такую целостность, где его члены (мало их или много) теряют свои индивидуальные отличия. Можно сказать, теряют свои индивидуальности, рефлексию, чувство личной ответственности и др. Они начинают действовать единообразно и синхронно, безотчётно ориентируясь друг на друга или на некий управляющий центр. Друг для друга они — «все», и этот центр тоже репрезентирует, символически обозначает «всех». Они способны действовать, но не способны объяснить себе и другим, почему они поступают так, как «все».

Так было не только с гречкой, но и с массовым отлётом в Ереван, Тбилиси и другие места, куда продавали билеты. Даже сложные цепочки действий, связанных с отъездом, зачастую семейным, осуществлялись по тому же закону, как бы бессознательно.

Мы про людей, которые восприняли события 24 февраля просто как знак беды, ещё даже не очень понятно какой. Эти люди, порой даже не общаясь, синхронно ощутили, что их главные ценности под угрозой. Не их жизнь и безопасность, об этом тогда ещё не шла речь, а именно их ценности. (Ещё раз оговоримся: были и такие — увы, многие, — над кем нависла вполне реальная угроза репрессий. Их отъезд — это другое дело, он к обсуждаемым здесь феноменам не относится.)

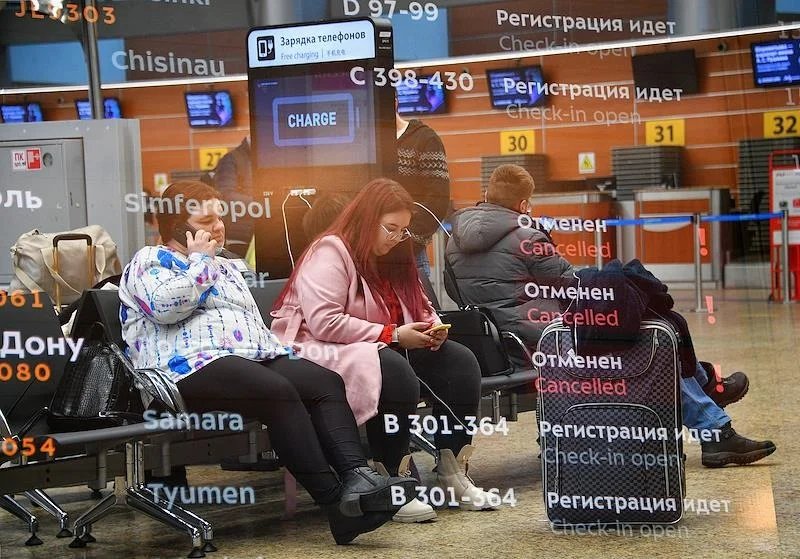

Аэропорт Шереметьево, 24 февраля 2022 года. Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Теперь про остальное общество, массовые реакции которого многих поразили. Здесь программу единения запускает и ситуация избавления «наших» ценностей от угрозы или, что то же, их победы, торжества. Именно это образовало знаменитый феномен «Крымнаш». Можно полагать, что 24 февраля как событие включило для большинства одновременно программу тревоги и программу торжества (авансом) — по поводу их ценностей. Это и отметили опросы социологов, отразив высокое единение публики в поддержке спецоперации и одобрении деятельности президента.

Для меньшинства же с его собственной системой ценностей само событие стало трагедией, а сведения о такой его поддержке — дополнительным ударом. Дальше всё покатилось «само».

Отъезд как протест, отъезд как бегство, отъезд просто потому, что надо ехать, раз все едут. Не-отъезд как протест. Протест на стенах, в подписях, в заявлениях.

Задержания и аресты, уголовные дела за одно слово на листке — как обозначение того, сколь велико символическое значение этой акции, чьё имя даже нельзя произносить.

О том, что принятые за последнее время законы — классический антураж тоталитарного режима, комментаторы говорили не раз. О том, что общество пребывает в состоянии, когда им особо повелительно руководят коллективные представления, пусть и иллюзорные, свидетельствуют опрос за опросом.

Кажется, пора ставить диагноз: «тоталитаризм». Но знающие люди говорят, что не хватает одной важной части. Нет идеи будущего, к которому все пойдут в едином порыве.

Её нет у широкой публики. Её не предложила власть. Её, к сожалению, нет и у того меньшинства, судьбам которого посвящены эти строки.